Gli Stati membri sono “incoraggiati” a ridurre rischi, vulnerabilità e dipendenze da fornitori “ad alto rischio”. Il che potrebbe limitare la controllata di Huawei

Archivi

L'industria al centro. Urso riorganizza il Mimit

Il ministro per le Imprese e il made in Italy presenta il riassetto del dicastero di via Veneto, concluso dopo due mesi. Quattro dipartimenti per altrettante aree strategiche. E cresce la parità di genere

Batterie, Stellantis e Mercedes scommettono su nuove gigafactory in Europa

I due colossi dell’auto hanno annunciato nuovi ingenti investimenti in siti di produzione di batterie nel continente. La sfida: non perdere troppo terreno rispetto alle rivali cinesi, nonostante la forte concorrenza sui prezzi dei modelli EV e l’accesso alle materie prime critiche. Intanto per Mirafiori si apre uno spiraglio…

L’ipocrisia di chi manifesta per Navalny e poi consegna gli ucraini a Putin. Il corsivo di Cangini

È sempre cosa buona e giusta quando tutte le forze politiche convergono senza distinzione tra maggioranza e opposizione su un punto dirimente di politica estera. È cosa buona e giusta, purché sia chiaro che di politica estera si tratta. Una chiarezza che manca ad almeno due leader politici tra i tanti che oggi parteciperanno alla fiaccolata di protesta contro la satrapia putiniana. L’opinione di Andrea Cangini

Parte Aspides, prove operative di difesa collettiva per l'Ue

La missione con cui l’Unione europea intende marcare la propria presenza nell’Indo Mediterraneo serve anche come dimostrazione di capacità operativa. “Un passo verso la difesa comune”, la definisce il ministro Antonio Tajani. Ma basterà a fermare gli Houthi?

In Sardegna il centrodestra vincerà unito. E andiamo in piazza per Navalny. Parla Lupi

In Sardegna il centrodestra è unito (come dappertutto), mentre il centrosinistra ha come unico collante la volontà di mandarci all’opposizione. Alle europee le due leader si devono candidare. L’Autonomia differenziata può essere un’opportunità. E su Navalny nessun tentennamento. Conversazione con il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi

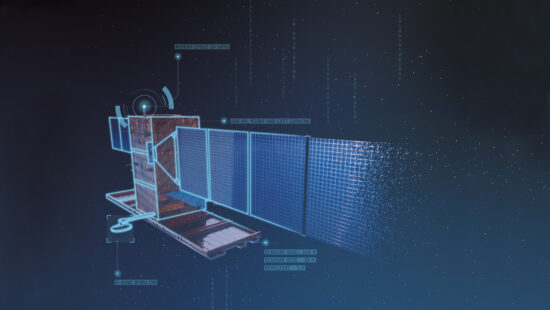

Ecco Space cloud, il progetto di Leonardo per il supercalcolo in orbita

Leonardo mira a diventare leader nel settore del digitale spaziale grazie al progetto Military space cloud architecture, con il quale intende portare la potenza dei supercomputer in orbita, mettendola a servizio delle Forze armate. Lo Space cloud prevede di immagazzinare cento terabyte di dati ed eseguire elaborazioni con una potenza superiore a 250 Tflops, offrendo informazioni in tempo reale e facilitando operazioni multi-dominio

Dalla Germania in crisi due lezioni per l’Italia. Il commento di Romana Liuzzo

La locomotiva d’Europa s’è fermata, complici la crisi dell’industria e la perdita di fiducia nelle istituzioni. Ecco gli spettri che il nostro Paese deve scongiurare. L’intervento di Romana Liuzzo, presidente Fondazione Guido Carli

Con la ritirata delle forze di Kyiv finisce l'epopea di Avdiivka

Dopo mesi di strenua difesa contro gli attacchi russi, le unità ucraine abbandonano le proprie posizioni nel sobborgo di Donetsk. Mentre Putin celebra la vittoria, Zelensky denuncia la carenza di munizioni

Alto rischio spionaggio. Dublino congela i visti ai diplomatici russi

Il governo sta “esaminando” ogni nuova richiesta, ha spiegato il ministro degli Esteri irlandese negando tensioni con Mosca. È la conferma del giro di vite iniziato dopo l’invasione dell’Ucraina