In Spagna il Partito popolare cercherà una saldatura con la destra di Vox. In Polonia il Pis ha come avversario i Po. La collaborazione tra Ppe ed Ecr nel 2024 presenta qualche incognita. L’Italia giocherà da protagonista anche grazie al lavoro di “moderazione” che sta conducendo il premier Giorgia Meloni. Conversazione con Federico Ottavio Reho, coordinatore della ricerca del Wilfried Martens Centre for European Studies di Bruxelles

Archivi

Intelligence e guerra economica. La lezione del generale Mori

Il nostro approccio nel sistema economico mondiale non deve essere solo difensivo. È auspicabile, se non indispensabile, assumere in questo ambito una mentalità e una funzione decisamente proattiva. La lezione del generale Mario Mori al seminario “Intelligence economica nell’era digitale” alla Luiss School of Government

Progozhin ferma le truppe alle porte di Mosca

Prigozhin ha annunciato che le sue truppe si ritireranno da Mosca e torneranno ai posti di combattimento. La decisone sarebbe avvenuta attraverso una mediazione condotta dall’autarca bielorusso, Alexander Lukashenko

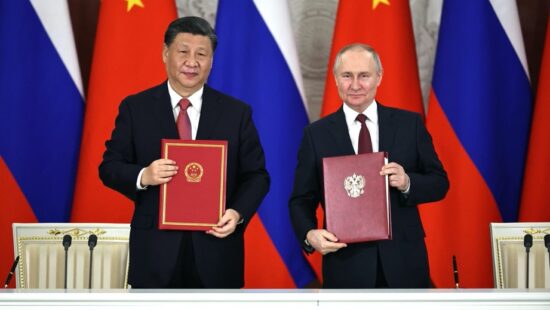

Russia. La Cina glissa, la Turchia ci prova (con la mediazione), l’Iran amichevole

La Cina racconta la situazione in Russia attraverso la narrazione governativa. Pechino non si sbilancia, non ha interesse a farlo né dal punto di vista del rapporto con Mosca, né secondo gli interessi interni (stando al principio della non interferenza). Ma manda segnali chiari contro l’alterazione dello status quo

Fatti, conseguenze geopolitiche, strategiche e tattiche della controffensiva ucraina

Non si possono fare ancora previsioni attendibili sull’esito della controffensiva ucraina. Sicuramente il caos e la perdita di prestigio subiti da Putin e dal Cremlino a seguito della rivolta del Gruppo Wagner, la favoriranno non solo politicamente, ma anche militarmente… L’analisi del generale Carlo Jean

Quale contesto dietro alla ribellione di Prigozhin? Il commento del prof. Savino

Secondo l’accademico italiano, la ribellione portata avanti da Prigozhin è solo l’ultimo tassello di un più ampio processo di crisi interno alla Federazione Russa. Con delle conseguenze difficili da prevedere, sia sul lato della guerra in Ucraina che su quello del futuro di Mosca

Riforma degli 007 e ruolo del Parlamento. Scrive Elio Vito

Di una revisione, di modifiche, dopo 16 anni, della legge 124 del 2007 sull’intelligence si può certamente parlare ma con un dibattito pubblico, aperto, non riservato a pochi esperti. L’unico luogo che assicura tali caratteristiche è il Parlamento

Gli scenari internazionali e il ruolo degli Stati centrali. L'analisi di Stanislao Chimenti

Le sfide geopolitiche dei rapporti tra Stati e potenze mondiali e le scelte politiche di ogni Paese, anche su dinamiche riguardanti l’economia, il mercato e lo sviluppo. Spunti e riflessioni di Stanislao Chimenti, partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr&Gallagher, sul discorso di Mario Draghi tenuto al Mit

Prigozhin e i suoi mercenari. Storia di un potere fuorilegge

L’espansione del Wagner Group, gli attori protagonisti del tentativo di golpe in Russia, nel continente africano prosegue anche se, da marzo 2018, la Russia ha messo fuori legge il mercenariato, ai sensi dell’articolo 359 del Codice penale. Oltre a evitare le perdite militari, questi appaltatori privati forniscono al Cremlino la possibilità di negare qualunque coinvolgimento delle forze regolari russe nella violazione dei diritti umani. L’analisi di Federica Saini Fasanotti, senior associate presso l’Ispi

Così la Wagner sfrutta la zona grigia. L’analisi di Bertolotti e Bressan

La Wagner, il gruppo paramilitare protagonista di un golpe in Russia in queste ore, ha dispiegato migliaia di effettivi nei Paesi africani e mediorientali. L’obiettivo del gruppo in Africa è stato sostenere gli interessi della Russia in un contesto di competizione per le risorse di cui il continente è ricco. In Ucraina è associato alla necessità di limitare le perdite tra le truppe delle forze armate. L’analisi di Claudio Bertolotti direttore di Start Insight e Matteo Bressan docente di Studi strategici presso la Sioi, analista Nato Defense College Foundation