Raccogliamo e pubblichiamo un commento di Ashkan Rostami, membro del Partito Costituzionale Iraniano. Il primo viaggio ufficiale di principe Reza Pahlavi, figlio dello scià di persia Mohammad Reza Pahlavi, in Italia, avvenuta dopo il suo viaggio storico in Israele dove ha incontrato ufficialmente il governo israeliano, ha tanti aspetti importanti da analizzare

Archivi

Imprese, appalti e Pnrr. Il convegno della Fondazione Formiche Alberto Brandani

Quali sono le principali ricadute del nuovo codice degli appalti per la pubblica amministrazione e per le imprese italiane? Come si può risolvere la problematica delle “gare deserte”? Cosa cambia a livello normativo in relazione alle deroghe introdotte dal Pnrr? Per rispondere a queste ed altre domande, la Fondazione Formiche Alberto Brandani ha organizzato un convegno dal titolo “Imprese, appalti…

Finanza, cyber e gin. L’agenzia di sviluppo nordirlandese apre a Milano

I settori individuati per la collaborazione tra l’Irlanda del Nord e l’Italia includono cibo e bevande, aerospazio/difesa e sicurezza, fintech, regtech, cibo e bevande, tecnologia di movimentazione/riciclo dei materiali e, inoltre, energia verde e rinnovabili. Alex Mason guiderà l’ufficio lombardo presso il consolato britannico

Il centro è credibile se lo è chi lo guida. La versione di Merlo

Parlando del centro e dello schieramento relativo, il leader – o i leader – che lo rappresentano devono anche incarnare “fisicamente” quel profilo e quella natura centrista. Un profilo e una natura di carattere politico e culturale

Il progetto sui detenuti dell'Asi Caserta sbarca all'Onu. Parla Pignetti

Da Caserta alle Nazioni Unite. Il progetto di integrazione lavorativa della popolazione detenuta diventa una “best practice”. Le visite delle delegazioni Onu e il riconoscimento del ministero della Giustizia. Conversazione con Raffaela Pignetti, presidente del consorzio Asi

Mosca e Kyiv non sono uguali. Crosetto cita don Milani sulla guerra

“Rispetto il pacifismo, meno chi diventa pacifista oggi perché sta all’opposizione”, scrive il ministro della Difesa. Che spiega il futuro delle forze armate: “Aiutare i Paesi stranieri dilaniati da guerre civili, lotte intestine, terrorismi di varia natura a crescere e svilupparsi”

La diplomazia degli ostaggi funziona (per l’Iran). Il caso Assadi

Torna a Teheran il diplomatico condannato in Belgio per aver pianificato un attentato in Francia nel 2018. Doveva scontare il resto della pena in patria, invece è stato accolto come un eroe. Lo scambio ha coinvolto un operatore umanitario

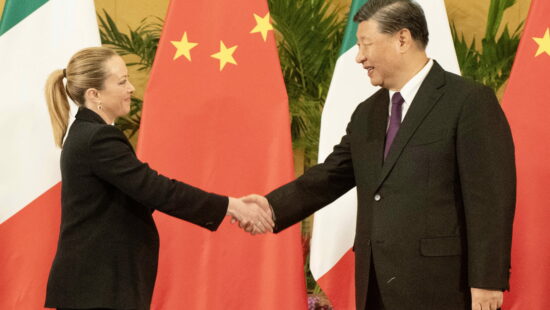

Non serve il memorandum per commerciare con la Cina. Parola di Meloni

Intervistata dal “Messaggero”, la presidente del Consiglio spiega che “è ancora presto per dire quale sarà l’esito della nostra valutazione” sul rinnovo dell’adesione alla Via della Seta. Ma poi ricorda che, nonostante quella firma, l’Italia “non è lo Stato europeo e occidentale che ha maggiori relazioni economiche e interscambi commerciali” con Pechino. Ecco i numeri

L’Italia, la Via della Seta e il G7 contro il bullismo di Xi. Parla Ghiretti (Merics)

“Sul tema della coercizione economica è stato fatto un passo in avanti con l’annuncio della creazione di una piattaforma per la coordinazione sulla coercizione economica”, spiega l’analista. Per Roma è un ulteriore canale di comunicazione con i partner in vista della decisione sul memorandum

Basta bonus, è tempo di investire bene il denaro pubblico. Scrive Mastrapasqua

Prima di tornare a piangere in pubblico sulle tragedie che l’acqua – in eccesso o per carenza – produce nel nostro Paese, ai politici tocca di fare il loro lavoro: investire bene il denaro pubblico, per proteggere i cittadini, le loro famiglie e le loro imprese. Non sprecarlo in bonus per fare consenso. Il commento di Antonio Mastrapasqua