“La visita ad Ankara? Va letta anche in parallelo a quanto accade in Cina, con Macron e Von der Leyen: da entrambe le parti, quella russa e quella europea, vedo la volontà di cercare una via di uscita”. Intervista all’ambasciatore, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles

Archivi

La corruzione si combatte eliminando le occasioni del malaffare

Le quattro ragioni per cui è meglio garantire direttamente a chi ne ha bisogno un bonus-casa, con il quale scegliere – liberamente – la propria abitazione. La proposta di Giuseppe De Tomaso

La nuova alleanza tra Kiev e Varsavia mette in discussione i vecchi schemi

L’arrivo di Zelensky a Varsavia non è stato una semplice visita istituzionale, ma un segnale politico chiaro e inconfutabile. I media europei, e il Vecchio continente tutto, prendono atto del nuovo ruolo che il conflitto russo-ucraino ha assegnato alla Polonia e del suo irrompere sulla scena internazionale come ago della bilancia e soggetto politico con cui bisognerà fare i conti. Ma il sostegno dell’esecutivo di Morawiecki all’Ucraina può provocare tensioni interne

Intelligenza artificiale tra rivoluzione e "guard-rail". Intervista a Benanti

Con il docente di etica della tecnologia abbiamo parlato del salto (inaspettato) di Gpt-4 e di come il modello è stato addestrato tanto da sviluppare una sua “agentività”, la tendenza ad agire oltre i comandi ricevuti. Cosa pensa della lettera che propone uno stop allo sviluppo sfrenato e delle regolamentazioni tra AI Act e Consiglio d’Europa

Israele schiacciato tra fronte interno e avversari internazionali

Attentati, attacchi missilistici e scontri: Israele è stretta da una serie di condizioni avverse, con il governo Netanyahu in difficoltà a tenere insieme le linee interne più radicali e i piani degli avversari dall’esterno. Un nodo difficile da districare spiega Dentice (CeSI)

La fine dell’accordo Ue-Cina era una morte annunciata

La morte del Comprehensive Agreement on Investment annunciata da parte della presidente della Commissione era abbastanza prevedibile. Ideato in un’altra epoca (2013), l’accordo è naufragato di fronte all’evoluzione delle dinamiche geopolitiche, soprattutto all’allineamento europeo alla posizione statunitense sui rapporti economici con la Cina

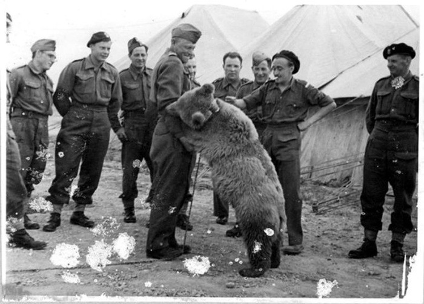

L’incredibile storia dell’orso Wojtek, dal Kurdistan a Venafro

La vicenda dell’orso mascotte dei soldati polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, da quando fu trovato cucciolo in Iraq fino al suo trasferimento in Italia dove infuriavano i combattimenti tra i tedeschi e le truppe alleate. Una storia incredibile tra mito, realtà e la scoperta di una spia

Si allargano le crepe nel Cremlino. Altre destituzioni tra i vertici militari

L’intelligence britannica ha svelato nuove epurazioni nell’alto comando dell’esercito russo. La causa? I fallimenti nel Donbass

L’altalena dell’economia asiatica. Nuova frenata dopo la ripresa post-pandemia

Secondo la Banca mondiale la crescita della regione è destinata a scendere dal 5,1 al 4,9%. Pesano l’inflazione e il debito delle famiglie che rallenta la spesa dei consumatori

Hezbollah o Hamas e il punto di vista (non considerato) dei libanesi

Il punto di osservazione del conflitto che rischia di deflagrare in Libano è quello o del versante israeliano o del versante palestinese. Ma c’è ovviamente anche il punto di vista libanese, con un popolo che subisce una crisi socio-economica che secondo la Banca Mondiale non ha pari al mondo dal 1850