Senza troppi complimenti, Trump accusa l’industria della Difesa americana di essere lenta e inefficiente. La causa? Troppa attenzione per i profitti e non abbastanza per la produzione. In un post su Truth, il presidente Usa minaccia il congelamento dei dividendi e un tetto agli stipendi dei Ceo. Nel frattempo, però, annuncia un budget record per il 2027 da 1,5 trilioni. Bastone e carota, ma c’è anche qualcosa di più

Archivi

Dal coltan al palladio. Cosa ostacola la sfida degli Usa alla Cina sull'IA

Gli interessi di Donald Trump non riguardano solamente il petrolio. Nel sottosuolo venezuelano ci sono molti altri materiali rari che servirebbero per competere con la Cina sull’intelligenza artificiale. Stesso discorso vale per la Groenlandia, finita nel mirino di Washington. Ma ottenere quelle risorse non è una garanzia per vincere la sfida con Pechino

Nicolas Maduro Guerra: musicista, militante, economista. Ritratto di uno chavista atipico

Dopo l’arresto dei genitori, il giovane potrebbe ereditare parte del controllo che aveva suo padre e influire nei negoziati per la transizione. Il ruolo politico e i segnali di unità con i fratelli Rodriguez

Cyberattacchi e furto di credenziali. Ecco il modello BlueDelta al servizio del Gru

Dalla ricerca energetica turca ai think tank europei, Mosca continua a investire nel credential harvesting come strumento a basso costo e ad alto rendimento. L’ultima analisi di Recorded Future mostra come la cyber intelligence russa raffini metodi, bersagli e narrazione

Vi spiego la connessione (sinistra) tra pro Hamas e pro Maduro. Parla Concia

La manifestazione di solidarietà a Hannoun in programma il 10 gennaio a Milano diventa il simbolo di una sinistra che, secondo Anna Paola Concia, rinuncia all’equilibrio per inseguire le frange più radicali. Dal silenzio del Pd all’attivismo dei 5 Stelle, fino al legame tra mondo Pro Pal e difesa del regime di Maduro, l’ex parlamentare denuncia una deriva massimalista e intollerante che soffoca il pluralismo storico della sinistra italiana

Ecco tutte le ragioni che rendono la Groenlandia importante sul piano militare

Risorse minerarie? Molte. Giacimenti di gas e petrolio? Anche. Eppure, la vera importanza strategica della Groenlandia risiede nella sua posizione geografica e nei vantaggi che offre sul piano militare. Intelligence e difesa missilistica, ma non solo. Ecco perché il territorio autonomo danese rappresenta un asset strategico di immenso valore. E perché fa gola a molti

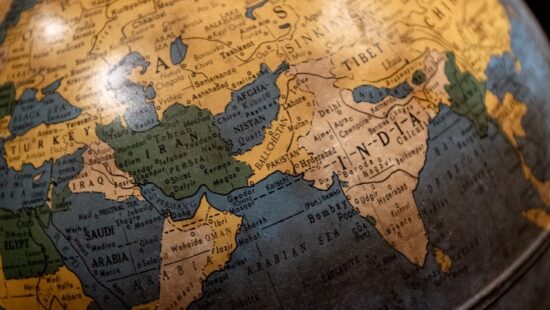

In Medio Oriente l’instabilità è istituzionalizzata. Dentice spiega perché

Dall’Iran al Golfo, da Gaza alla Cisgiordania, il Medio Oriente resta intrappolato in un sistema di crisi simultanee e non convergenti. Secondo Giuseppe Dentice l’assenza di soluzioni politiche credibili istituzionalizza l’instabilità e restringe gli spazi per una de-escalation duratura

Lukoil a pezzi. La mossa di Chevron che punta al petrolio russo

Una delle maggiori compagnie americane, l’unica a essere presente in Venezuela, è pronta rilevare il grosso degli asset della big oil russa, finita tre mesi fa sotto il fuoco delle sanzioni. E così le manovre Usa sul greggio si fanno sempre più ambiziose

Francesco Paolo Casavola, maestro di virtù civili. Il ricordo di Nicotri

“Fuori dalle spire capziose di dibattiti dottrinali, in accademiche querelles di antico e moderno, di moderno e antimoderno, di occidente e di oriente, oggi va costruita una cultura che sappia leggere il moto storico per non subire, ma in consistente misura dominare, il futuro del mondo”. Francesco Nicotri ricorda Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte costituzionale tra il 1992 e il 1995, scomparso nei giorni scorsi a 94 anni

In che modo l’Iran in crisi identitaria si lega al Venezuela. Risponde Terzi

Le proteste che attraversano l’Iran non sono una crisi congiunturale, ma il segnale di un possibile punto di non ritorno per il regime dei mullah. Dalla repressione violenta alla dimensione internazionale della minaccia iraniana, fino alle responsabilità dell’Occidente e ai collegamenti con altri regimi autoritari, nella conversazione con il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione per le Politiche uropee del Senato