Il carovita, le proteste sindacali, le sfide all’unione da Scozia e Irlanda, le difficoltà a mantener compatto il Commonwealth, lo scetticismo verso la “special relationship” con gli Stati Uniti. Come sarà il nuovo governo del Regno Unito all’estero

Archivi

Chi sono gli uomini della tela internazionale di Giorgia Meloni

La prossima settimana Urso sarà a Kiev, poi a Washington. Fitto tesse i rapporti a Bruxelles. Crosetto prepara il viaggio post voto a Londra. Al lavoro anche i diplomatici Checchia e Terzi. Così la macchina diplomatica di Fratelli d’Italia si è messa in moto sull’accreditamento della leader all’estero

Le banche al servizio dell'economia. L'opinione di Pedrizzi

Sarebbe perciò necessario che la politica, ed in particolare il governo che uscirà vincente dalle prossime elezioni del 25 settembre, iniziasse a svolgere in questa direzione un’azione di moral suasion nei confronti di tutto il sistema bancario, che, peraltro, ha retto molto bene sia alle passate crisi finanziarie che a quelle della pandemia e della guerra. La riflessione di Riccardo Pedrizzi

Ingerenze russe sul voto. Zakharova prova a minare l’asse con gli Usa

La portavoce della diplomazia di Mosca: “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, le imprese italiane saranno distrutte”. Di Maio: “Invito tutte le forze politiche a rimandare indietro queste ingerenze”

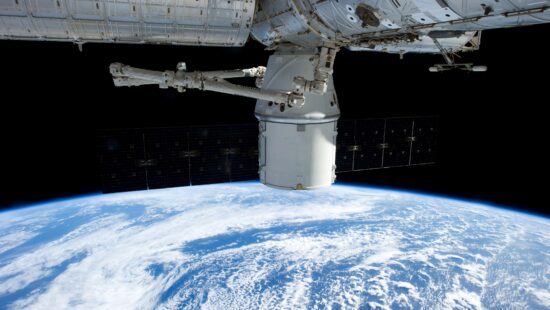

Petrolio russo, perché i governi lo monitorano dallo spazio

Mentre Mosca aumenta le esportazioni, le agenzie di intelligence stanno facendo ricorso alle fotografie satellitari e all’intelligenza artificiale per tracciare gli spostamenti delle petroliere. E con le sanzioni occidentali all’orizzonte, aumenta la necessità di evitare trasbordi e sotterfugi

Inizia l'era dell'implacabile Liz Truss

“Ho vinto da conservatrice e governerò da conservatrice”, le prime parole della neo Premier inglese Liz Truss dopo la vittoria alle primarie pronunciate alla vigilia dell’incontro con la Regina Elisabetta per il conferimento dell’incarico. L’analisi di Gianfranco D’Anna

I ministri europei si riuniscono, ma sul gas ognuno va per conto proprio

Il 9 settembre si terrà una riunione durante la quale dovrebbero sorgere le linee di una politica energetica europea, segno concreto di coesione e forza dell’Ue. L’impressione però è che ogni Stato vada per conto proprio e che in generale si dia maggiore attenzione all’aumento della spesa pubblica, che alla diversificazione degli approvvigionamenti. Il commento di Giuseppe Pennisi

Difesa comune al bivio tra Europa e Atlantico. Il caso dell’F-35

In Europa, sempre più Paesi scelgono l’F-35 per modernizzare le proprie forze aeree, tendenza osteggiata da Parigi, che invita i partner continentali a preferire prodotti europei. Ma l’interoperabilità garantita dagli F-35 per ora ha avuto la meglio. In futuro, la Difesa europea potrebbe trovarsi altre volte a dover scegliere tra prodotti “off the shelf” (Usa) o europei

Verde e digitale. Cy4gate candidata al premio Real deals Esg

Cy4gate è entrata nei finalisti della categoria Esg tech dei Real deals esg awards 2022 che mirano a premiare aziende che abbiano apportato cambiamenti positivi grazie a strategie Esg nel private equity

Servizio unico e Copasir più forte. La riforma degli 007 secondo Gabrielli

La legge 124/2007 è “un’incompiuta”, ha spiegato il sottosegretario durante la presentazione del libro “La sicurezza come interesse costituzionale: il caso Copasir” (Ad Maiora). Per equilibrare il sistema la chiave è il sistema di controlli e bilanciamenti. Palla al prossimo parlamento, con un auspicio da parte di Urso. Ecco quale