Se il Paese non capisce e non trova unità sulla politica estera esso rischia di ricadere negli anni in cui gli esteri entrarono in Italia per dividerla con terrorismo di tutti i colori e forme. Oggi proteste violente nelle piazze, attentati ‘anarchici’ alle ferrovie, se non messi sotto controllo rapidamente, potrebbero dare fuoco al pagliaio italiano. L’opinione di Francesco Sisci

Archivi

Jfc Napoli e il fianco Sud, perché il nuovo ruolo dell’Italia è una prova geopolitica. Scrive Serino

La nuova architettura dei comandi Nato conferma la guida strategica statunitense, ma affida agli europei maggiori responsabilità operative. In questo quadro, l’Italia assume un ruolo chiave sul fianco Sud con il Jfc di Napoli. L’analisi di Pietro Serino, responsabile nazionale Difesa e Sicurezza del Partito Liberaldemocratico

Dall’enfasi sulla sicurezza all’impatto reale. La svolta indiana sull’AI

L’AI Impact Summit di Nuova Delhi segna il tentativo dell’India di spostare il dibattito globale dall’attenzione ai rischi a quello sugli impatti concreti, proponendosi come ponte tra Occidente e Sud Globale. Attraverso un approccio centrato su accesso, infrastrutture pubbliche digitali e modelli sovrani, New Delhi mira a dimostrare che l’Intelligenza Artificiale può diventare uno strumento di sviluppo inclusivo e autonomia strategica

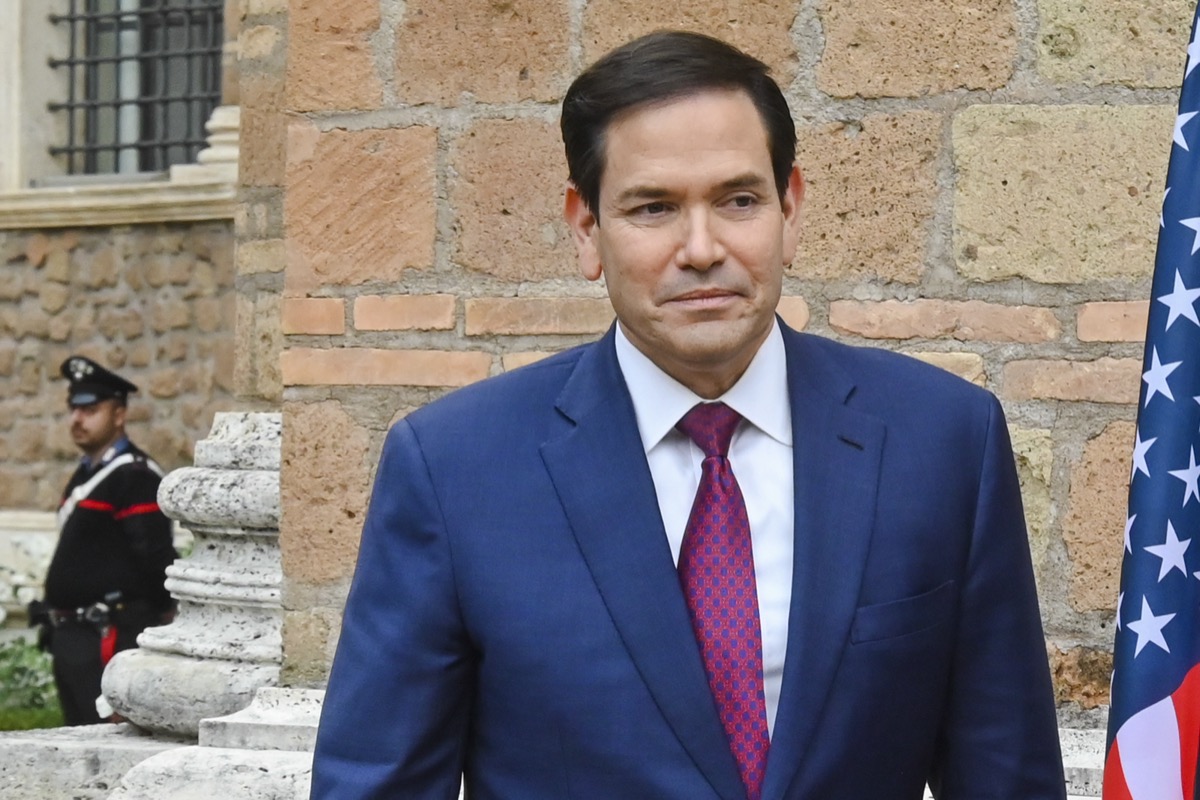

Cosa sta succedendo nel Venezuela post-Maduro

A sei settimane dall’arresto di Maduro a Caracas, il segretario di Stato americano difende l’intervento americano a favore di un nuovo futuro per il Paese sudamericano. E, anche se la decisione divide gli Usa, l’amministrazione Trump continua le operazioni in mare in difesa della sicurezza…

Cosa ci racconta l’utilizzo dell’IA per catturare Maduro sul futuro delle operazioni militari

Più fonti di informazione hanno raccontato come le Forze armate americane abbiano fatto uso del modello di IA Claude di Anthropic per catturare Maduro all’inizio di gennaio, pur non fornendo ulteriori dettagli. Oltre agli impieghi in fase di panificazione, è probabile che gli Usa siano al lavoro per rispolverare la teoria della Network-Centric Warfare, resa oggi possibile grazie all’IA. Niente eserciti di robot autonomi, ma una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la conduzione delle operazioni militari

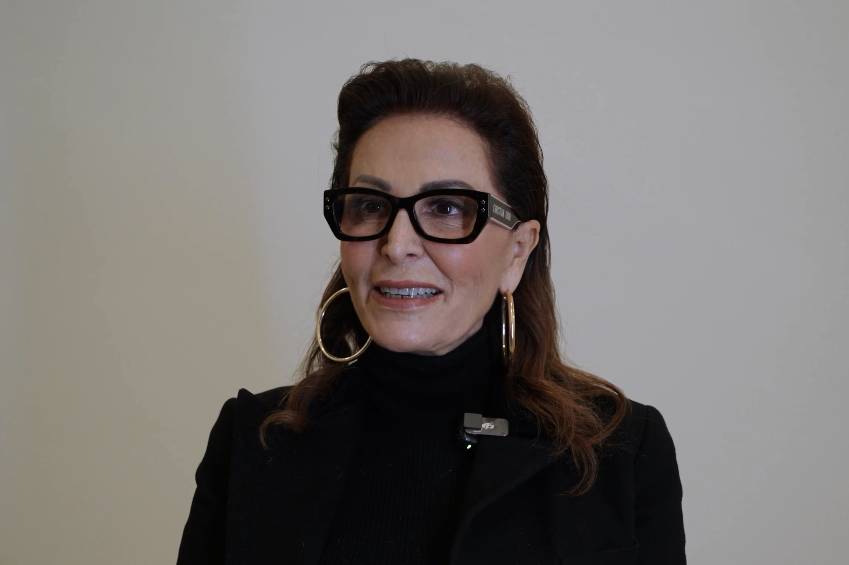

Monaco, Nato e industria della difesa. Flavia Giacobbe ospite a Omnibus. Il video

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QqFu060L6Do[/embedyt] Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, ospite a Omnibus il 15 febbraio interviene sui cambiamenti in atto nella Nato e il ruolo dell'Italia e sulla questione della conferenza appena conclusasi a Monaco insieme a Pietro Serino, Gregory Alegi, Alessandro Arduino e Giuseppe Sarcina. "La Nato sta cambiando profondamente e si sta coronado un sogno per l'Italia…

Di padre in figlia. La successione possibile in Corea del Nord

I servizi segreti della Corea del Sud sostengono che il leader nordcoreano si prepara per consegnare il potere alla figlia tredicenne Kim Ju-ae. Tutti gli indizi e un’importante possibile partecipazione a fine mese…

Milano Cortina, uno sguardo internazionale. Intervista a Douglass Benning e Jay Carney

Intervista a Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti in Italia e Jay Carney, executive vice president and global head of policy and communications, Airbnb

Turismo, infrastrutture e benefici per la città. Milano Cortina raccontata da Daniela Santanchè, Luca Squeri e Martina Riva

Intervista a Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Luca Squeri, segretario commissione attività produttive, commercio e turismo Camera dei deputati e Martina Riva, assessora allo sport, turismo e politiche giovanili Comune di Milano

Milano Cortina tra legacy, opportunità e territorio. Intervista a Diana Bianchedi, Stefano Locatelli e Luca Toccalini

Intervista a Diana Bianchedi, Vp comitato olimpico nazionale italiano, Stefano Locatelli, vice presidente Anci, Luca Toccalini, membro commissione attività produttive commercio e turismo Camera dei deputati