Mentre gli Stati Uniti accelerano sulla produzione domestica, l’Europa riflette sul futuro della propria industria. Tra dazi, investimenti record e crescente competizione globale, l’arena pharma non è mai stata così centrale

Archivi

Tutte le sfide (da Trump e non solo) di Carney, nuovo premier canadese

L’ex governatore di due grandi banche centrali ha conquistato la guida del governo canadese in un’elezione dominata dalle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Sconfitta l’offerta populista del conservatore Poilievre che ha assicurato sostegno: “Metteremo sempre il Canada al primo posto”

Berlino si smarca dal Patto di stabilità e accelera sulla Difesa europea. E l’Italia? Scrive Volpi

La Germania compie un passo decisivo nella costruzione della difesa comune europea, sfruttando le flessibilità offerte da ReArm Europe e rilanciando il proprio apparato industriale. Una strategia chiara, con risorse e priorità definite. Nel frattempo il nostro Paese, che pur dispone di asset importanti, resta in attesa di una visione coerente. In gioco non c’è solo la sicurezza, ma anche il posizionamento dell’Italia nei nuovi equilibri europei e mediterranei. L’analisi di Raffaele Volpi

Chi vuole escludere l'Italia dalla difesa Ue? La versione di Donazzan

I fondi della difesa dedicati solo ad aziende che hanno una catena di fornitura made in Eu, decisione che di fatto discriminerebbe tutte quelle realtà industriali che hanno relazioni con Usa, Regno Unito e Giappone, sono un controsenso, dice a Formiche.net Elena Donazzan (Ecr/FdI), relatrice ombra del dossier difesa, secondo cui in tutto ciò c’è una manina francese che sta mettendo subbuglio nel futuro della difesa europea

Inizia la sfida in orbita tra Bezos e Musk. Lanciati i primi satelliti di Amazon

Amazon ha mandato in orbita 27 satelliti. Se la missione sarà completata, l’obiettivo è fornire il servizio agli utenti entro l’anno. La sfida al monopolio di SpaceX è partita, ma per Bezos c’è posto per tutti

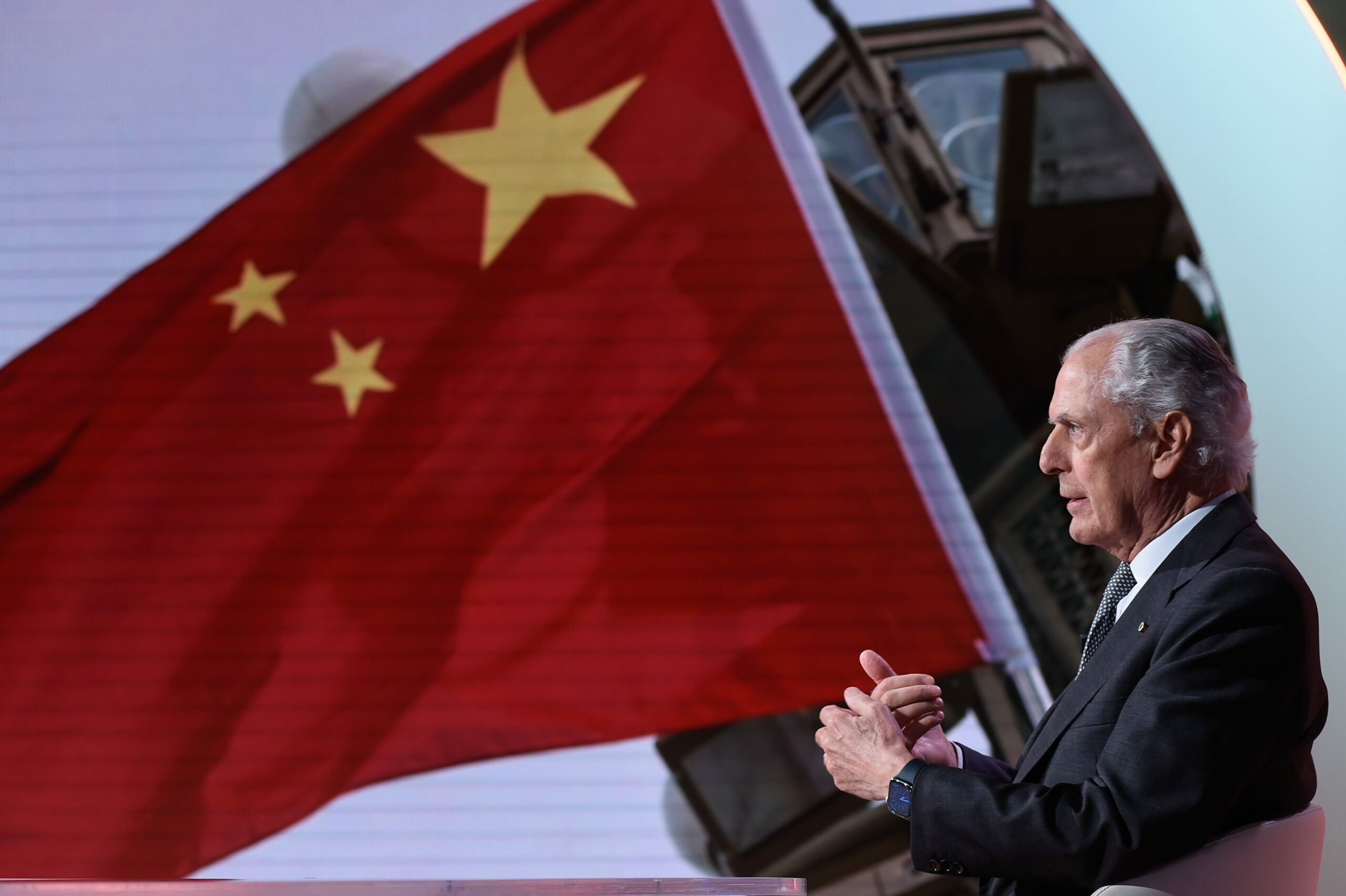

Pirelli mette i cinesi alla porta. Ma è scontro

Il voto del cda di ieri è “un primo passo, ma non risolutivo, nel percorso di necessario adeguamento della governance societaria ai vincoli normativi negli Usa”, spiega la Bicocca. Ma Sinochem non si arrende

Papa Francesco e le pagine dimenticate del Concilio Vaticano II. Conversazione con la teologa Noceti

“Una delle questioni per il futuro della chiesa riguarda il rapporto uomo-donna. Il tema che non è stato ancora dibattuto è la chiesa in prospettiva di genere: non si parla ancora del rapporto tra maschilità, potere e sacro. La leadership delle donne laiche è un passaggio importante. Anche per le donne si deve pensare al ministero, perché la leadership nella chiesa cattolica è collegata, a tutti i livelli, al ministero ordinato”. La riflessione di Elvira Frojo con la teologa Serena Noceti

Ecco come l’F-47 rivoluzionerà il dominio aereo Usa. L’intervista a Clayton Swope (Csis)

Con la vittoria di Boeing per il caccia di sesta generazione, il programma Ngad entra nella sua fase più delicata. L’F-47, destinato a sostituire il leggendario F-22 Raptor, promette una rivoluzione operativa che combinerà capacità stealth, reti di comunicazione avanzate e una cooperazione stretta con i droni autonomi gregari. Ma il successo richiederà anche una profonda trasformazione nei concetti operativi condivisi tra Stati Uniti e Alleati. L’intervista con Clayton Swope, senior fellow del Csis

Accordi commerciali, non dazi. Ecco come si combatte la manipolazione cinese secondo da Empoli

Per ripensare la globalizzazione non servono i dazi trumpiani ma rilanciare gli accordi commerciali tra Paesi like-minded. Ecco il senso della dichiarazione congiunta dell’Alleanza Globale per la politica commerciale e dell’innovazione (Gtipa). L’analisi di Stefano da Empoli, presidente Istituto per la Competitività (I-Com)

Perché un forte asse italo-francese aiuterebbe Kyiv. La versione di Darnis

I funerali del papa hanno rappresentato uno straordinario momento di confronto fra il presidente ucraino e quello americano, ma anche per rafforzare la dimensione europea allargata al Regno Unito. Per arrivare a una pace giusta, occorre rafforzare l’asse franco-italiano estendendolo anche ai Paesi fondatori. Sul piano politico-strategico, serve un salto di qualità nei rapporti, riprendendo gli incontri bilaterali. Conversazione con il politologo Jean-Pierre Darnis