Il premier ha incaricato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli di definire già per i mesi di giugno e luglio un’accelerazione dell’attuazione dei decreti attuativi, in modo da ridurne il numero di un terzo. La loro mancata emanazione genera incertezza del diritto e dei diritti e seri problemi di amministrazione

Archivi

Task Force Italia, Web Talk con Virginia Raggi

Un piano di investimenti strutturali è fondamentale per lo sviluppo di una visione strategica di Roma per rilanciare l’Italia nel quadro delle grandi capitali europee. Nuovo appuntamento con il web talk di Task Force Italia “Rilanciare il potenziale dell’Italia” che lunedì 28 giugno alle 11:30 ospiterà il sindaco di Roma Virginia Raggi

F-35 italiani e bombardieri russi. Cosa succede nei cieli del Baltico

Scramble dalla base di Amari, in Estonia, per gli F-35 dell’Aeronautica militare italiana che sono impegnati a difendere i cieli baltici dell’Alleanza Atlantica. Questa volta i velivoli di quinta generazione si sono alzati in volo per intercettare due Tu-160, bombardieri strategici russi, scortati per l’occasione da caccia Su-35 e Su-27

Spazio, ecco la nuova governance europea. L’accordo tra Ue ed Esa

Thierry Breton e Josef Aschbacher hanno firmato questa mattina, dopo mesi di intensi negoziati, il “Financial framework partnership agreement” tra l’Unione europea e l’Esa. Definisce i ruoli e la governance del Vecchio continente. Bruxelles ha messo sul piatto 9 miliardi di euro, mentre sui lanciatori…

La difficile rinascita della Siria. L'analisi di Valori

Il conflitto civile si è rapidamente trasformato in una “piccola guerra mondiale”, con l’intervento armato di diversi attori extraregionali: i turchi a fianco dei ribelli islamisti, i russi e gli iraniani a sostegno del governo di Damasco e gli americani a supporto dei curdi e dei “democratici” delle “Syrian Democratic Forces”. Ecco il quadro geopolitico del Paese analizzato da Giancarlo Elia Valori

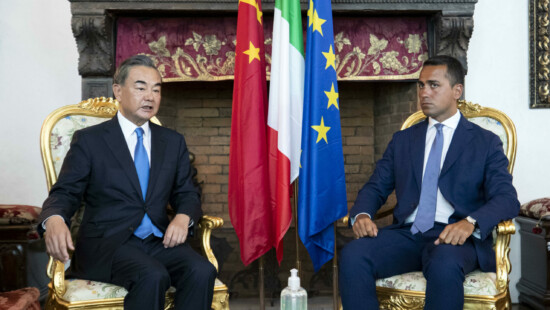

Balle di Seta. Se la Cina usa l'Italia per la propaganda

Lunedì sera una telefonata (chiesta da Pechino) fra Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il governo cinese dichiara: l’Italia sostiene e rilancia la Via della Seta. Ma quella conversazione non c’è mai stata. Ecco l’ultima puntata della propaganda di partito

La Cina spegne il Bitcoin e spiana la strada allo yuan digitale

In poche ore uno-due micidiale del Dragone alla moneta virtuale. Prima lo stop alle transazioni in criptomoneta imposto alle banche, poi l’annuncio che il 90% delle aziende estrattrici verrà chiusa, con conseguente esodo in Texas. Al netto del crollo del valore (-7%) ora la geografia globale del Bitcoin verrà ridisegnata

Cyber ma non solo. Il dibattito Pd con Guerini, Dassù, Gabrielli, Borghi e Letta

L’Italia ha bisogno una visione strategica sul modello britannico, spiega Marta Dassù (Aspenia) a un evento Pd sulla sicurezza. Aspetto richiamato anche dal sottosegretario Gabrielli palando dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “Serve condivisione delle minacce e un’agenda a livello europeo”, dice il ministro Guerini

Quanto sono sicuri i vaccini? Il gap tra informazione e machine learning

L’informazione offerta da alcuni mass social media è utile per stimare la probabilità di eventi relativi a fenomeni di cui non abbiamo esperienza diretta? Con l’ausilio del machine learning, Alessandro Fontana tenta di rispondere a questa domanda

Conte vs Grillo, chi è sovrano in casa Cinque Stelle? La bussola di Ocone

L’impressione è che, se anche l’accordo ci sarà, il matrimonio fra l’ex premier e il comico genovese sarà un matrimonio di interesse, senza quel feeling che anche in politica è necessario per dar vita a qualcosa di duraturo. È come se qualcosa si fosse rapidamente rotto fra i due protagonisti nel giro di pochi mesi, quasi che Grillo, come i contiani stessi hanno lasciato trapelare, non fosse più convinto della sua scelta. La rubrica di Corrado Ocone