Si era detto e scritto che la pantagruelica buonuscita di Flavio Cattaneo era già fissata nell'atto di nomina ad amministratore delegato. Non era vero, visto che parte del cda e l'intero collegio sindacale di Tim non hanno approvato i 25 milioni di euro lordi per l'ex capo azienda. Si era detto e scritto che l'intenzione di Cattaneo di far partecipare Tim…

Archivi

Perché il sistema idrico fa acqua. Report governativo

Il governo lo ha ammesso apertis verbis. Sull'acqua i buchi nella rete sono il vero problema che si cela dietro la crisi idrica nazionale (qui lo speciale di Formiche.net che anticipa la questione). Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti è stato ascoltato questo pomeriggio in commissione Ambiente della Camera, per fare il punto della situazione, su quella che ha tutta l'aria…

Cosa penso dell'agente di polizia sospeso dal servizio

È stato sospeso dal servizio, a seguito di procedimento disciplinare, l’agente della polizia stradale che ha ripreso col proprio cellulare un extracomunitario in bicicletta, intento ad ascoltare musica con le cuffiette, sulla corsia di emergenza dell’autostrada Torino-Bardonecchia e che ha postato su Facebook il video con i suoi commenti. Lo dico subito: il provvedimento è stato un atto doveroso. E…

Il finanziamento pubblico? Era una cosa giusta

Secondo il politologo olandese Cas Mudde, il populismo è "a thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated into two homogenous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite,’ and which argues that politics should be an expression of the volonté générale (general will) of the people” (Mudde 2004, 543). In soldoni, esiste una contrapposizione tra una…

Ecco le mire (militari e geopolitiche) di Macron in Libia con il vertice Serraj-Haftar

"Prendiamo l'impegno solenne a lavorare per l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari non appena possibile a partire dal 25 luglio 2017, in cooperazione con le istituzioni coinvolte e con il sostegno e sotto la supervisione delle Nazioni Unite", è questo il passaggio nevralgico del comunicato congiunto (anticipato dall'Ansa) con cui si chiude il vertice francese sulla Libia. Martedì il presidente francese…

Enrico Rossi e la strumentalizzazione di Ventotene

Non è chiaro se Enrico Rossi, Governatore della Regione Toscana, “ci è o ci fa”, come si suol dire. Ma saremmo più propensi a credere che “ci faccia”. Cercheremo di spiegarvi il perché. Quella che potete osservare qui in alto è la nuova immagine di copertina della sua pagina Facebook. Qual è il problema? Direi che ce ne sono almeno…

Seguire Trump: un esempio di 24 ore tipo

Martedì sera 25 luglio, anno 2017. Un cronista che segue senza troppi preconcetti la politica americana apre il suo taccuino digitale e comincia le annotazioni giornaliere su quel che succede. Segue il presidente, i suoi tweet, perché sono quelli che esprimono in modo più diretto i sentimenti dello Studio Ovale – ormai ci si è abituati. L'attuale inquilino della Casa Bianca…

Cattaneo e i fantasmi di uno spezzatino Telecom

L’uscita repentina di Flavio Cattaneo da amministratore delegato di Telecom molti commentatori la davano per scontata. L’amministratore delegato aveva infatti rimesso i conti in ordine: l’ltile è tornato (1,8 miliardi) l’indebitamento è sceso (25,1 miliardi), bene l’ebitda (+14,2%). Questi risultati nella mente di Cattaneo erano collegati a tre anni senza dividendi ma gli addetti ai lavori convenivano tutti sul fatto…

Cosa c’è nell’ultima relazione al Parlamento della Dia

Cosa nostra non è stata sconfitta, è ancora fortemente radicata sul territorio, mantiene la sua storica architettura e le sue potenzialità “militari”. A dirlo è la Direzione investigativa antimafia nell’ultima relazione consegnata al Parlamento, quella relativa al secondo semestre 2016. La Dia rileva come la criminalità organizzata siciliana “manifesti ancora una significativa resilienza rispetto alla efficace e sistematica azione di…

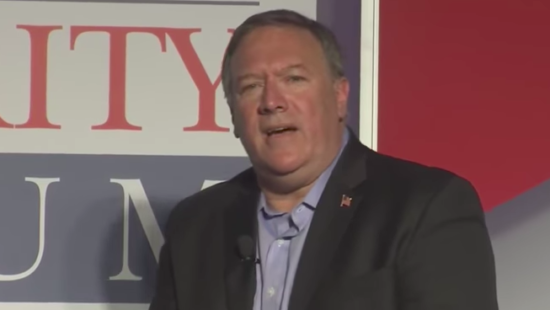

Perché la Cia di Pompeo è in una zona pericolosa con Trump. Parola di Ignatius

La scorsa settimana il capo della Cia Mike Pompeo, parlando all'Aspen Security Forum, ha detto di essere felice di lavorare con la Russia su questioni di anti-terrorismo, ma ha aggiunto che "è chiaro che loro (i russi, ndr) trovano ogni modo possibile per renderci la vita più difficile". Era una risposta a una domanda piuttosto diretta: ma la Russia è…