Vaccinazione obbligatoria per potersi iscrivere a scuola. L'ha stabilito il Governo qualche giorno fa con l'approvazione del decreto Lorenzin. In sintesi, i bambini non vaccinati non potranno iscriversi al nido e alla materna, mentre potranno frequentare le elementari ma per la famiglia scatteranno sanzioni salate, fino 7.500 euro. IL COMPROMESSO LORENZIN-FEDELI Una soluzione che è frutto di un compromesso fra…

Archivi

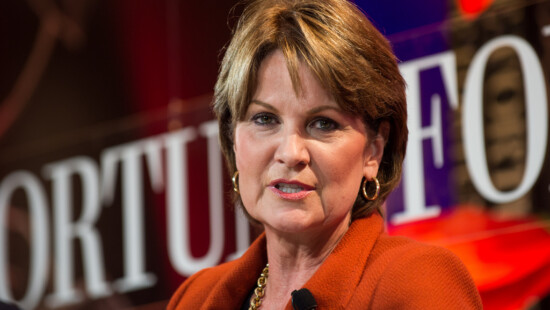

Il ruolo di Lockheed Martin nel maxi accordo militare firmato da Trump in Arabia Saudita

Ventotto miliardi di dollari. Questo il valore della partecipazione di Lockheed Martin allo storico accordo militare (che di miliardi ne vale 110) che Donald Trump ha siglato con il re Salman nel corso del recente viaggio in Arabia Saudita. Il costruttore, che conferma così il ruolo di leadership nelle esportazioni militari statunitensi, fornirà sistemi di difesa missilistica, velivoli tattici, elicotteri…

Vi racconto cosa è successo nel summit Nato a Bruxelles. Parla Alli

Durante la sua campagna elettorale il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva risparmiato dure critiche alla Nato, definendola un’organizzazione “obsoleta”. In molti in Europa avevano pensato che sotto la sua presidenza sarebbe iniziato l’inevitabile declino dell’Alleanza Atlantica: non è pensabile infatti una Nato privata del supporto statunitense, per ragioni storiche ma ancor più per ragioni pragmatiche, perché gli…

Populismo, visioni e divisioni tra Tremonti, Freccero e Jan-Werner Müller

Sono ormai passati diversi anni dal momento in cui il “populismo”, democrazia dopo democrazia, è diventato non solo uno dei principali temi di studio degli analisti politici, ma anche terreno comune di dibattito e, altrettanto spesso, urgenza a cui dover fornire risposte. Eppure si fa ancora fatica a darne una rappresentazione unitaria ed esaustiva. Forse perché non è del tutto…

Servizi segreti e sicurezza, ecco le prime bozze del programma M5S di Beppe Grillo

È iniziata, sul blog di Beppe Grillo, la discussione sul Programma sicurezza del Movimento 5 Stelle. Dopo il primo post generale, è stato pubblicato l'intervento intitolato "La sicurezza partecipata", scritto da Umberto Saccone, 33 anni nell’Arma dei Carabinieri e nel Sismi, nonché ex direttore della Security dell’Eni. Ecco chi è e cosa pensa il primo firmatario del Programma Sicurezza in…

Perché mi dimetto da consigliere Rai. La lettera di Paolo Messa

Roma, 25 maggio 2017 Gentilissima Monica Maggioni Presidente Rai SpA per conoscenza: Gentilissimi Consiglieri di Amministrazione Rai SpA Gentilissimo Biagio Mazzotta Presidente Collegio Sindacale Rai SpA Gentilissimi Componenti del Collegio Sindacale RaiSpA Oggetto: LETTERA DI DIMISSIONI Cara Presidente, da molte settimane ormai la nostra azienda, Rai S.p.A, mostra segnali di difficoltà evidenziati da una attenzione mediatica che sembra voler trasformare…

Corruzione, ecco dove, come e perché l'Italia fa acqua

Se c'è un male tutto italiano è la corruzione. Un cancro così grande e profondo che è difficile persino quantificarlo in cifre, anche solo per somme righe. Una cosa è certa, l'Italia non dà segni particolari di reazione al fenomeno, che ogni anno strappa miliardi all'economia reale. L'ultimo Termometro, presentato questa mattina alla Camera dal think tank Riparte il futuro, parla fin…

Cosa dicono i musulmani moderati della strage Isis a Manchester? Botta e risposta fra Enrico Mentana e Karima Moual

Che cosa deve fare il cosiddetto Islam moderato di fronte ai barbari attentati terroristici che si ripetono in Occidente? Deve levare la sua voce in modo più netto per condannare i fondamentalisti? Oppure è solo un'altra inerte vittima delle atrocità dell'Isis? Domande che dividono gli esperti, gli osservatori e anche i semplici cittadini, tragicamente riproposte dalla strage di Manchester di…

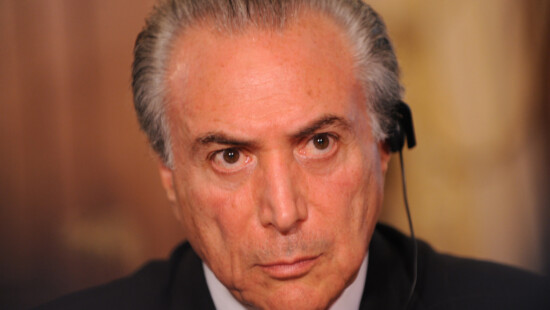

Cosa sta succedendo in Brasile. Impeachment (bis) contro Michel Temer?

Il Brasile vive un déjà vu politico. Il presidente Michel Temer rischia l’impeachment – come Dilma Rousseff meno di un anno fa – per corruzione, dopo che è stata svelata una registrazione in cui il presidente invita un uomo di affari, Joesley Batista, a pagare il silenzio di un ex parlamentare. Batista, proprietario di una delle più grandi imprese del settore…

Abruzzo, Italia, Europa: nasce Impaginato Quotidiano

Abruzzo, Italia, Europa: nasce Impaginato Quotidiano. Raccogliere le sfide economiche e politiche dell'Italia Mediterranea e di quella immensa risorsa che prende in nome di macroregione adriatica, nella consapevolezza che i movimenti tellurici dei grandi blocchi economici mondiali, (Usa, Russia e Cina) stanno nuovamente convergendo nel Mare Nostrum. Muove i primi passi da questa basilare convinzione, la nuova avventura editoriale promossa…