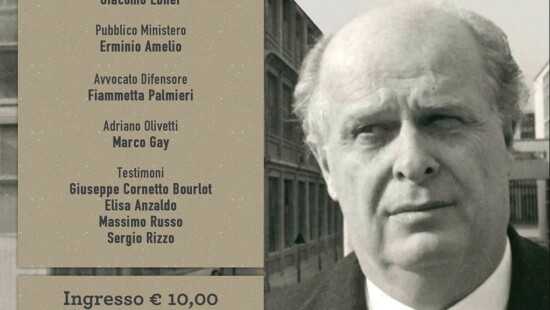

Sarà Adriano Olivetti il protagonista del primo appuntamento dell’edizione 2016-2017 del format “Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia ® Colpevoli o innocenti” che stasera ripartirà, dopo una parentesi milanese, al Teatro Parioli di Roma. Il format, ideato da Elisa Greco e promosso da Anima per il sociale nei valori d’impresa nell’ambito delle iniziative organizzate da Unindustria per la XV…

Archivi

Trump, l'Europa e la Nato

Fin dalla vigilia delle elezioni americane era noto che le annunciate posizioni di Donald Trump sul ruolo della Nato avrebbero creato problemi in caso di una sua vittoria. Oggi che quella vittoria è realtà e in attesa di capire quali saranno gli sviluppi concreti, non c’è dubbio che le principali nazioni europee si trovano nella condizione di dovere litigare di…

Finmeccanica, ecco conti, intoppi e sfide di Leonardo

I risultati positivi dei primi nove mesi, i segmenti di mercato in difficoltà, la commessa mancata a Singapore, una promettente partnership negli Stati Uniti e qualche sbuffo sindacale. Ecco le ultime novità di Leonardo-Finmeccanica, il gruppo dell’aerospazio e difesa guidato da Mauro Moretti e presieduto da Gianni De Gennaro. I CONTI Leonardo-Finmeccanica ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un risultato netto…

Nessun effetto Trump sul centrodestra italiano. Parla Bergamini (Forza Italia)

“Penso che la vittoria di Donald Trump avrà un effetto limitato sulla politica italiana tranne che su una questione: ha dimostrato che non esiste cosa più forte della volontà popolare, che si esprime attraverso il libero voto. E’ un bel segnale in vista del referendum costituzionale”. Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia con un passato da giornalista e direttrice marketing…

Perché urge un ritocco all'Italicum

Al di là delle rilevanti innovazioni contenute nella riforma costituzionale, il referendum confermativo viene ormai percepito come una sorta di giudizio universale, di resa dei conti finale, tra Renzi e 5 Stelle, renziani e bersaniani, centristi governativi e centrodestra di opposizione. Traspare con chiarezza, ascoltando alcune voci a sostegno del No, la speranza di ottenere, in caso di vittoria, un…

Il programma di Donald Trump su economia e finanza in pillole

Lo ha sottolineato con il suo abituale garbo Alberto Cribiore, vicechairman di Citigroup, a Silvia Berzoni di Class Cnbc che lo intervistava: il programma economico e finanziario di Donald Trump non è molto conosciuto, "e non lo è volutamente, in quanto il nuovo presidente americano aveva compreso che il suo elettorato non era tanto interessato ai dettagli, quanto al cambiamento…

Cosa farà la Cina in Europa secondo Romano Prodi e Marco Simoni

Conoscere a fondo la Cina, intrecciare relazioni politiche e commerciali più forti e intercettare i suoi cambiamenti vorticosi, prima che questi diventino più veloci della nostra capacità di interpretarli. È questa la linea comune da seguire nei confronti del gigante asiatico, secondo i relatori del seminario “2017: la Cina al bivio. Scenari geopolitici, economici e strategici”, che si è svolto…

Cosa succede nel cantiere europeo dell'industria

L’editoriale di “Fabbrica Società”, il giornale della Uilm, che sarà on line da martedì 15 novembre Carmelo Barbagallo è stato perentorio rispetto ai rinnovo contrattuali dei dipendenti del pubblico impiego e degli addetti del settore metalmeccanico: “Bisogna forzare le tappe – ha sollecitato il segretario generale della Uilm- e fare entrambi i contratti prima del referendum costituzionale”. Il rischio, secondo…

Airbnb, Banca Etruria, Popolare di Bari. Ecco come si divide il Pd in Parlamento

Tasse e banche sono due dei dossier che stanno scaldando gli animi all'interno della maggioranza, e in particolare nel Pd, nel corso della discussione in Parlamento della legge di bilancio e del decreto fiscale. Le norme che stanno facendo più discutere sono quelle che da un lato riguardano l'imposizione fiscale a carico di Airbnb (imposizione stoppata dal premier Matteo Renzi…

E così Röpke intuì che il vero liberale ama l’imperfezione

E così Röpke intuì che il vero liberale ama l’imperfezione | Flavio Felice Pubblicato il 2 novembre 2016 da “Il Giornale” http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/e-cos-r-pke-intu-che-vero-liberale-ama-limperfezione-1325818.html?mobile_detect=false Per spiegare il successo dell’economia tedesca nel secondo dopoguerra, viene spesso citata la cosiddetta «Economia Sociale di Mercato». Tale prospettiva, in sintesi, si struttura nei seguenti tre punti: 1) impedire al potere politico di essere una sorgente arbitraria…