Ad adottarlo è stato il Consiglio d’Europa. Sarà giuridicamente vincolante e imporrà il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia della democrazia. Tutti i dettagli

Archivi

Transizione e lavoro, cambiare l'Ue (senza i sovranisti) è possibile. Parla Pilo (M5S)

Intervista a Cinzia Pilo, candidata M5S nella circoscrizione Isole: “Se le forze europeiste escludono, come dovrebbero, i sovranisti e gli estremisti di destra noi ci siamo: con le nostre idee, le nostre proposte e le nostre energie. Non ci deve essere nessuna contrapposizione tra il mondo delle imprese e il nuovo modello di sviluppo che ruota attorno alla transizione sostenibile”

Vaccini, salvate 150 milioni di vite in cinquant'anni. Lo studio Lancet

Il report, fondato sui dati Oms degli ultimi cinquant’anni, ha preso in esame i programmi di vaccinazione mirati a quattordici differenti patogeni. Ecco tutti i risultati

Il cappello alpino di Moretti, la coppa di Osnato, il cappuccio di Schlein. Queste le avete viste?

Svestito il cappello da bersaglieri, arriva quello degli Alpini, almeno per Alessandra Moretti che ne ha celebrato l’anniversario, mentre gli eventi elettorali si sprecano. Nel mezzo la Coppa Italia e le foto dei politici dallo Stadio. La rubrica fotografica degli ultimi sette giorni

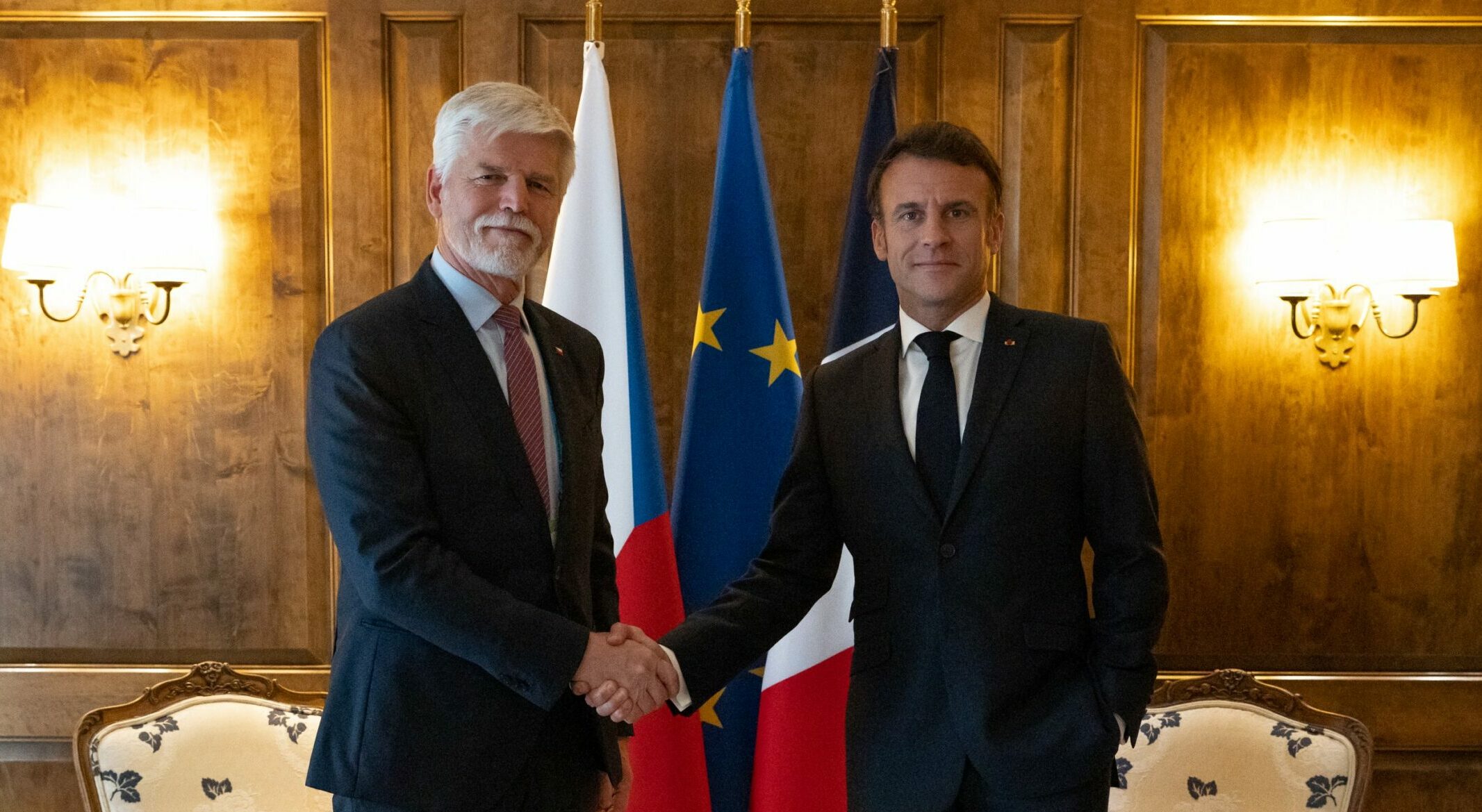

La Nato apre a Tokyo? Non ancora. Praga spinge, Parigi frena

Tra due mesi i leader si riuniranno a Washington per celebrare i 75 anni dell’alleanza. Sul tavolo i rapporti con il Giappone e più in generale la postura verso l’Indo-Pacifico che, dice il presidente ceco Pavel, è sempre più interconnesso con l’Euro-Atlantico

Africa, Cina e Intelligenza Artificiale. Dove il G7 non dovrà fallire secondo le imprese

A Confindustria la lunga giornata del B7, il summit di manager, industriali e banchieri, per confrontarsi con la politica e preparare un’agenda da sottoporre ai grandi della Terra che si riuniranno a Borgo Egnazia tra meno di un mese. Cina, nuove tecnologie, investimenti e questione africana i temi su cui non è più possibile tentennare

Ecco l'impegno di Fincantieri, Intesa e Rlcf Alliance per i trasporti a zero emissioni

Per discutere sull’urgenza della decarbonizzazione nei trasporti marittimi e aerei per raggiungere gli obiettivi climatici dettati dal Green Deal, Fincantieri, Intesa Sanpaolo e Rlcf Alliance hanno organizzato l’evento Accelerating the transition in the maritime and aviation sectors, con esperti e stakeholder del settore. L’obiettivo, discutere di innovazioni tecnologiche, collaborazioni pubblico-privato, finanziamenti e sinergie tra stakeholder per trasformare questi settori e rendere l’Italia e l’Europa più competitive

Criticità e potenzialità del dominio subacqueo. Così l’Italia risponde alla sfida

Al Centro Studi Americani un consesso multidisciplinare ha discusso della dimensione subacquea dal punto di vista italiano. Pur sottolineando l’esposizione che le nostre numerose infrastrutture sottomarine mantengono, non sono mancate le note positive circa le mosse passate, presenti e future del nostro Paese. Ecco chi c’era e cosa si è detto

La legge dello spazio aiuti le Pmi. L’analisi di Cristina Leone (Ctna)

La legge per lo spazio sarà uno strumento fondamentale, che permetterà agli operatori commerciali di collaborare con le istituzioni, a patto che il governo non ponga barriere troppo elevate all’ingresso che potrebbero danneggiare soprattutto le piccole e medie imprese. Cristina Leone, presidente del Ctna, fa il punto ad Airpress sulla riunione tra il ministro Urso e i distretti regionali

Come gli imballaggi alimentari possono favorire sistemi alimentari più sicuri e accessibili?

Migliorare la conservazione, lo stoccaggio, il confezionamento e il trasporto attraverso le tecnologie più innovative può incrementare significativamente la capacità di offrire cibo sicuro e accessibile anche nelle regioni in cui mancano infrastrutture adeguate alla catena del freddo, l’elettricità e l’acqua potabile