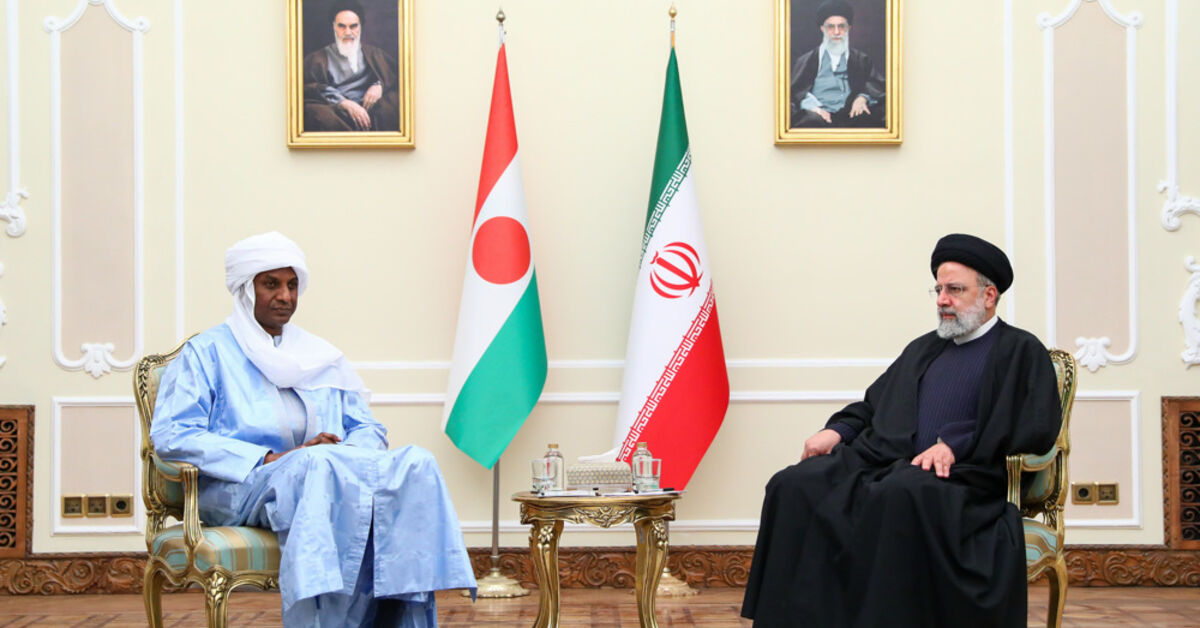

Ci sono difficoltà logistiche e un lavoro statunitense per fornire alternative, ma i negoziati tra Niger e Iran sull’uranio procedono da mesi e potrebbero essere a buon punto, stando ai dettagli forniti da un sito francese piuttosto informato. Il rischio è alimentare il programma atomico iraniano e aprire spazi di influenza in Africa della Repubblica islamica

Archivi

Nei Vangeli si gioca la libertà. Il nuovo libro di Antonio Spadaro

Nel suo nuovo libro, Gesù in cinque sensi, edito da Marsilio, padre Spadaro propone una serie di commenti ai Vangeli che si inseriscono in un lavoro più ampio, come fosse un intarsio, che spiega l’impegno del gesuita e la vicinanza al messaggio di papa Francesco sulla figura del figlio di Dio. La lettura di Riccardo Cristiano

Gli Stati hanno un disperato bisogno di intelligence. Paolo Pedone spiega perché

Pubblichiamo l’intervento del presidente del Consiglio Universitario Nazionale (Cun), Paolo Pedone che ha preceduto la lezione finale della XIII edizione del Master in intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri

Che succede se viene meno la cooperazione transatlantica in Ucraina. Gli scenari di Lesser (Gmf)

Secondo il vicepresidente del German Marshall Fund, servirà tempo agli aiuti americani per impattare sulle operazioni militari. Nel frattempo, è strettamente necessario mantenere la coesione politica sul sostegno a Kyiv. O le conseguenze potrebbero non tardare ad arrivare

Droga e criptovalute, la guerra degli Usa contro il riciclaggio cinese

La criminalità organizzata che fa base nel Dragone, attraverso un complesso meccanismo, ripulisce da anni il denaro sporco finanziando attività che minacciano l’economia americana e dunque dell’Occidente. Ma Washington non sta certo a guardare

Mobilità elettrica, cosa può fare l'Italia per essere leader della transizione. Il commento di Fea (Powy)

Affinché l’Italia e l’Europa assumano un ruolo guida nel mercato della mobilità verde sono necessari un dialogo e una collaborazione sempre più stretta tra aziende, istituzioni e amministrazioni. Solo così sarà possibile cavalcare da protagonisti la transizione in atto e costruire insieme un futuro che coniughi crescita economica, sviluppo tecnologico e rispetto dell’ambiente. Il commento di Federico Fea, fondatore e ceo di Powy

Atomica, se l'algoritmo sgancia la bomba. La richiesta Usa vista da Alegi

“And one of the fingers on the button will be German…”, cantava Tom Lehrer, una sorta di Jannacci americano. Correva l’anno 1965 e la preoccupazione era che la proposta per una Multi Lateral Force desse alla Germania accesso alle armi atomiche appena vent’anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nell’era dell’intelligenza artificiale, il problema non è tanto chi abbia il dito sul bottone quanto che non ci sia più né dito né bottone, e che gli algoritmi decidano chi deve morire, senza alcun intervento umano

Interessi zero. Tempi di magra per le banche cinesi

L’allentamento monetario combinato con l’aumento dei prestiti in sofferenza ha eroso i margini degli istituti quotati. E così il Dragone si scopre incapace di generare profitti

Perché l'Europa di domani deve essere delle città. Parla Pizzarotti (Azione)

Revisione del green deal, politiche agricole attente ai territori e un maggior scambio in ottica di reciprocità tra Ue e città. Azione balla (non) da sola, ma la scelta di non andare con Renzi e Bonino è stata ponderata e strategica. Pizzarotti, dopo l’esperienza da sindaco di Parma, si candida a Bruxelles

Fabrizio Saggio ad Algeri, una missione e due obiettivi

Dopo la conferenza Italia-Africa di gennaio, Giorgia Meloni ha moltiplicato le visite nel continente africano, con un viaggio in Egitto a marzo e in Tunisia ad aprile: una fase preparatoria verso accordi di cooperazione su agricoltura, acqua e istruzione. Questa attenzione italiana all’Africa è stata evidente anche durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7 tenutasi a Capri la scorsa settimana