Prima di partire per Tokyo per il passaggio di consegne del G7, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con l’omologo britannico. A unire i tre Paesi è il programma per il jet di sesta generazione, simbolo dell’interconnessione tra i quadranti euro-atlantico e indo-pacifico

Archivi

L’Italia al comando della Missione Aspides nel Mar Rosso. Nuova responsabilità per la sicurezza collettiva

L’Italia sarà Force Commander della missione Aspides, quella con cui l’Unione Europea intende contribuire alla sicurezza collettiva delle rotte indo-mediterranee, dopo che gli attacchi Houthi tra Mar Rosso, Bab el Mandab e Mare Arabico le hanno destabilizzate. La regione è nel caos. I raid americani contro le milizie sciite iraniane per ristabilire la deterrenza

Con il Piano Mattei, Meloni guarda al Fianco Sud. L’analisi di Chevron

Il governo Meloni torna a chiedere a Bruxelles e agli alleati internazionali una rinnovata attenzione verso i Paesi africani, in continuità con quanto fatto da Draghi al vertice Nato del 2022, il primo dopo l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina

Cattolici, o si pesa politicamente o è testimonianza. Scrive Merlo

I cattolici, seppur nel rispetto del pluralismo delle varie opzioni politiche, o riescono a costruire, con altri, il progetto politico complessivo del partito in cui militano oppure, e al contrario, diventano una appendice del tutto insignificante e forse anche inutile. Il commento di Giorgio Merlo

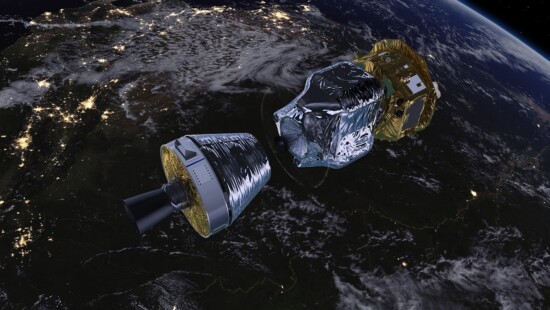

Le megacostellazioni di satelliti trasformeranno l'intelligence. Ecco come

I progressi nel settore satellitare e in quello della raccolta ed elaborazione dati potrebbero portare presto alla nascita di un “sistema di sorveglianza continua”. Un’opportunità per gli Usa, ma anche un rischio da non sottovalutare

Esportazione della democrazia e intelligence. La terra incognita del futuro secondo Caligiuri

La priorità negli anni a venire sarà la disuguaglianza, che è il risultato delle ingiustizie sociali, a volte legittimate per legge, e della globalizzazione, che sta acuendo i divari tra Paesi ricchi e poveri. Il commento di Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence

Yemen, la guerra proxy che preoccupa l’Europa (e l’Italia)

Chi c’era e cosa si è detto alla Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) nel corso dell’incontro Yemen: dai margini della Storia alla centralità della crisi globale con Mario Boffo già ambasciatore italiano in Yemen e in Arabia Saudita, Ivan Caruso consigliere militare della Sioi, Cesare D’Amico vicepresidente di Confitarma e Maria Assunta Accili ambasciatrice e membro del consiglio direttivo della Sioi. L’incontro è stato moderato da Flavia Giacobbe direttrice delle riviste Formiche e Airpress

Le proteste degli agricoltori non sono una sorpresa. Castellani spiega il paradosso europeo

Una transizione ecologica pianificata dal centro a tappe forzate, calata dall’alto su territori, imprese e cittadini, senza tenere conto di questioni strategiche e di rapporti internazionali, non sono soltanto inattuabili ma controproducenti. La prossima legislatura europea dovrebbe prendere atto di questa situazione e correggere il tiro. La riflessione di Lorenzo Castellani

Con le nuove rotte, la Cina viola lo status quo. La denuncia di Taiwan

La Rappresentanza di Taiwan in Italia denuncia la pericolosa modifica unilaterale cinese delle rotte aeree attorno alla linea mediana che divide Pechino e Taipei. Ma per il Partito/Stato è un messaggio anche politico

I trattori vanno a destra, ma le ragioni della protesta sono di sinistra. Parla Cianfanelli (YouTrend)

La protesta degli agricoltori arriva davanti al Parlamento Europeo. Elettoralmente, gli interlocutori che si sono accreditati con il settore primario sono di centrodestra. Eppure molte delle rivendicazioni che portano avanti i cittadini sono legate ai cambiamenti climatici. Tema caro al centrosinistra. Conversazione con il consulente di YouTrend, Francesco Cianfanelli