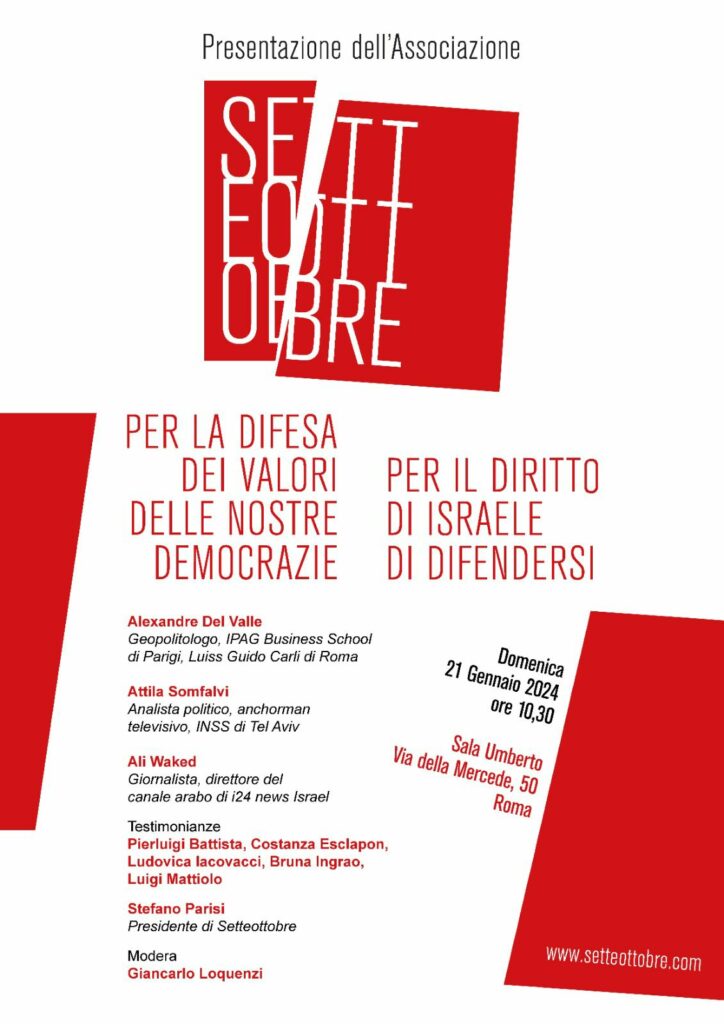

Sarà presentata pubblicamente domenica 21 gennaio a Roma, al Teatro Sala Umberto, a partire dalle ore 10:30, la nuova associazione Setteottobre, presieduta da Stefano Parisi. Gli obiettivi? Riaffermare il diritto di Israele a difendersi e lavorare per la salvaguardia dei valori delle democrazie occidentali

Archivi

Tusk sarà un partner affidabile per l'Europa. Parola di Buras (Ecfr)

I partiti al governo si danno il cambio, ma la Polonia continua a far parlare di sé. Dopo l’arresto di Kaminski e Wasik, i media di tutta Europa avvertono un pericolo comune: una crisi senza precedenti. E mentre Duda sguaina la spada per difendere i due ex ministri, Tusk cerca una modo per aggirare i possibili veti del presidente e portare a termine il piano di riforme presentato in campagna elettorale. Come arriverà il Paese alle Europee? Intervista con Piotr Buras, capo dell’ufficio di Varsavia dell’Ecfr

Vodafone e Microsoft si promettono amore per dieci anni, nel nome dell'IA

La compagnia telefonica britannica e la Big Tch statunitense hanno siglato una partnership decennale con cui rivoluzioneranno l’esperienza dei clienti, potenzieranno la piattaforma IoT e svilupperanno nuovi servizi digitali e finanziari per le Pmi europee e africane

Mistero nei cieli ucraini. Cosa c'è dietro l'abbattimento di un aereo spia russo

Nelle scorse ore è stata riportata la notizia dell’abbattimento di un velivolo Beriev A-50 russo, fondamentale per lo svolgimento efficace della guerra nei cieli. Ma le dinamiche dell’evento non sono chiare. Danneggiato anche un altro velivolo russo

Così Cosco continua a investire in Italia (con Fratelli Cosulich)

Coscos, joint-venture del Gruppo Fratelli Cosulich e del colosso statale cinese Cosco, ha annunciato l’acquisizione del 100% dell’azienda internazionale di logistica integrata Trasgo. Tutti i dettagli

Aspettando il vertice Nato di Washington, Kyiv ringrazia la Difesa italiana

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha avuto un colloquio telefonico con il suo corrispettivo di Kyiv, il generale Valerij Zaluzhnyj, il quale ha ribadito l’apprezzamento del suo Paese per il supporto dato dall’Italia. Il dialogo è avvenuto alla vigilia del vertice dei capi di Stato maggiore della Difesa della Nato, che vedrà per la prima volta un incontro con gli omologhi ucraini nel formato Consiglio Nato-Ucraina, in vista del Vertice di Washington a luglio, per i 75 anni dell’Alleanza

Mediobanca si fa Premier. Ecco l'erede di CheBanca!

Piazzetta Cuccia alza il velo sul nuovo veicolo specializzato nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. Obiettivo, fino a 50 miliardi di masse gestite

L'Occidente non abbandoni l'Ucraina. Il saluto di von der Leyen a Davos

Il presidente della Commissione europea saluta la grande finanza riunita in Svizzera, auspicando un veloce ingresso di Kyiv in Ue. E lanciando un appello affinché il popolo ucraino non venga abbandonato al suo destino

La sanità in Africa e il ruolo del G7 italiano. Scrivono Mayer e Fargion

Realizzare in Africa sistemi sanitari efficienti è precondizione per la crescita economica del continente. I consigli di Marco Mayer e Valeria Fargion al governo per la presidenza italiana del G7

Candidare Vannacci è una mossa furba, ma non è detto si riveli intelligente

Pare che Matteo Salvini insista nel volerlo candidare alle Europee di giugno non solo come capolista nell’Italia centrale, ma in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali. Un’operazione politica inedita per un candidato che non è neanche iscritto al partito… Il commento di Andrea Cangini

L’associazione sarà presentata pubblicamente domenica 21 gennaio a Roma, al Teatro Sala Umberto (in via della Mercede 50), a partire dalle ore 10:30. Protagonisti dell’appuntamento saranno gli israeliani Attila Somfalvi analista politico del think tank INSS di Tel Aviv, e Ali Waked, direttore del canale arabo iNEWS24, insieme all’esperto di geopolitica Alexandre del Valle, che insegna presso l’IPAG Business School di Parigi e l’università Luiss di Roma). Durante la manifestazione ci saranno anche testimonianze e interventi da parte dei soci di Setteottobre, mentre a Parisi spetterà il compito di trarre le conclusioni della mattinata e di indicare la roadmap delle prossime iniziative già in cantiere.

L’associazione sarà presentata pubblicamente domenica 21 gennaio a Roma, al Teatro Sala Umberto (in via della Mercede 50), a partire dalle ore 10:30. Protagonisti dell’appuntamento saranno gli israeliani Attila Somfalvi analista politico del think tank INSS di Tel Aviv, e Ali Waked, direttore del canale arabo iNEWS24, insieme all’esperto di geopolitica Alexandre del Valle, che insegna presso l’IPAG Business School di Parigi e l’università Luiss di Roma). Durante la manifestazione ci saranno anche testimonianze e interventi da parte dei soci di Setteottobre, mentre a Parisi spetterà il compito di trarre le conclusioni della mattinata e di indicare la roadmap delle prossime iniziative già in cantiere.