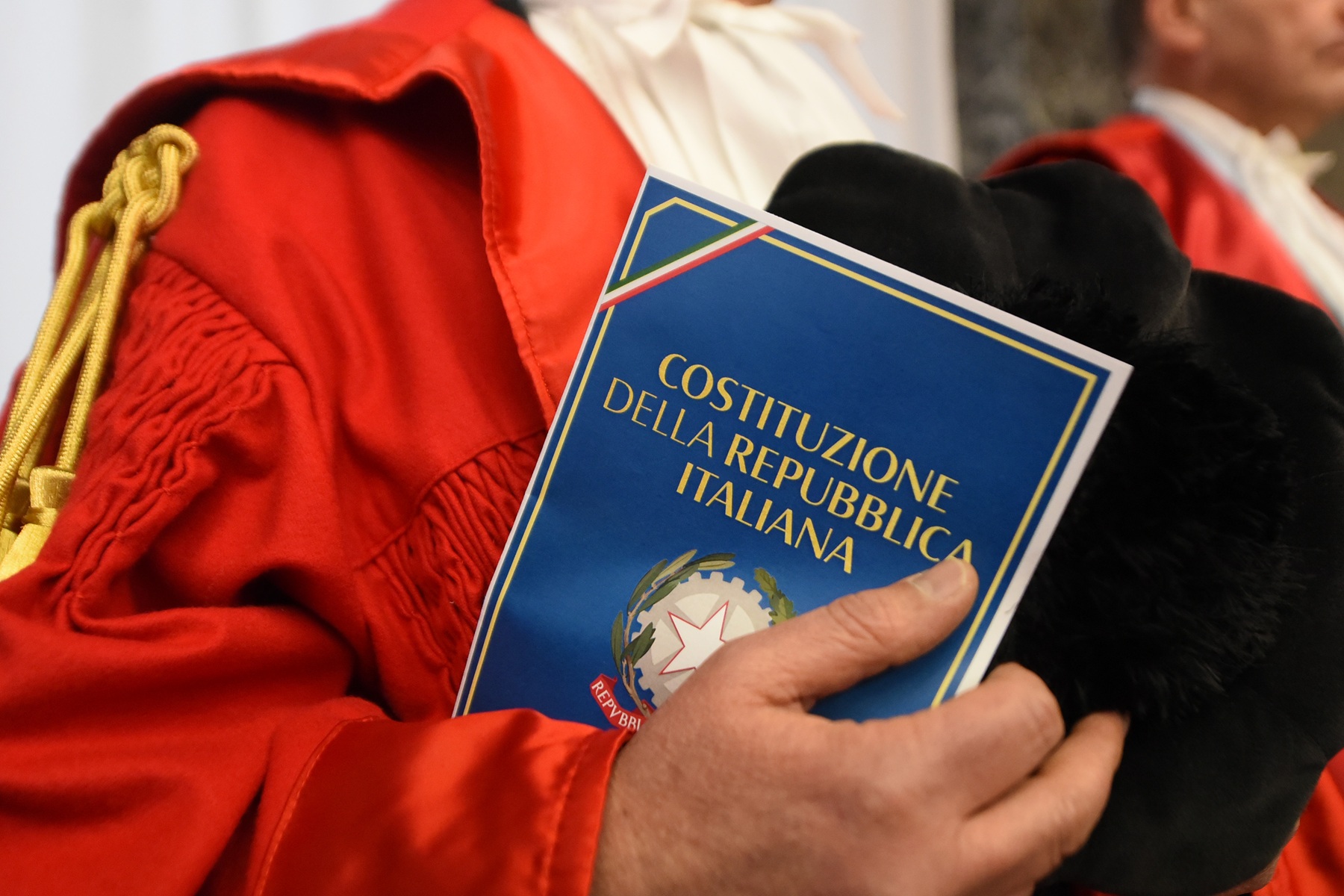

All’orizzonte c’è un futuro che vedrà il potere esprimersi in tutte le sue declinazioni – hard, soft, sharp – ma con effetti differenti rispetto al contesto. Il potere all’interno di una democrazia si manifesta in maniera diversa rispetto alle autocrazie, poiché ha dei limiti. Nei Paesi che stanno regredendo alla condizione di non-democrazie sono proprio le garanzie nell’esercizio dei poteri a essere sotto attacco. L’analisi di Antonio Campati, ricercatore di Filosofia politica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Archivi

Nell’agenda dell’Asean c’è spazio anche per Ue e Italia. Ecco come secondo Gabusi e Wong

La regione del Sud-est asiatico è ormai consapevole della sua importanza e si proietta verso un futuro di crescita. Wong della University of Canterbury in Nuova Zelanda e Gabusi dell’Università di Torino spiegano ruolo di Ue e Italia in queste dinamiche

Anche in Africa gli Usa vogliono il burden sharing. Ma la situazione è complessa

Washington spinge per una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei partner africani sul fronte della sicurezza, ma l’avanzata jihadista e delle potenze revisioniste, sommata al disimpegno occidentale, rischia di generare vuoti difficili da colmare

Vi spiego cosa lega Asia centrale e Piano Mattei. Parla Cirielli

La differenza tra la fase attuale e quelle precedenti nell’approccio italiano all’Asia Centrale è il passaggio dall’interesse alla priorità. L’Italia è sempre stata creatrice di interconnessioni globali. Attualmente stiamo recuperando e rafforzando questa nostra storica vocazione. Conversazione con il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli

Diplomazia parlamentare, nuova frontiera della cooperazione sanitaria. La riflessione di Onori (Azione)

Mentre le crisi sanitarie ridisegnano le priorità globali, le assemblee legislative diventano snodi cruciali per azione, cooperazione e innovazione. La riflessione di Federica Onori, deputata, membro commissione Affari esteri

L’attacco ibrido all’Occidente è il pericolo numero uno. Scrive Terzi

In un’epoca in cui il digitale accelera la diffusione del falso più del vero, la disinformazione si insinua nei punti ciechi della democrazia. Interferenze straniere, algoritmi e strategie ibride ridefiniscono il concetto stesso di difesa. Tra Bruxelles, Roma e Tbilisi, si gioca una partita che riguarda non solo i confini, ma anche le coscienze. La riflessione del senatore Terzi di Sant’Agata

Garantismo democratico, i dazi di Trump sono molto più di una battuta d'arresto

Sul piano legale sarà la Corte d’appello federale, quindi nel caso la Corte Suprema, a dirimere la controversia. Ma già da oggi risultano evidenti le contraddizioni che hanno segnato l’intera vicenda. Contraddizioni che attengono sia alla politica economica che agli assetti democratici di un Paese che ha nel check and balance il suo Dna democratico. Il commento Gianfranco Polillo

Le nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale. La riflessione di Pedrizzi

L’Intelligenza Artificiale punta a replicare le capacità umane, ma chi può fermare una corsa così veloce? In Italia, tra entusiasmo e timori, cresce la consapevolezza dei rischi e delle opportunità. I giovani sono più aperti, ma restano paure legate al lavoro e alla dipendenza. Serve conoscenza critica, senza mitizzare né rifiutare la tecnologia. La riflessione di Riccardo Pedrizzi

L’Artico conteso. La competizione globale e il ruolo dell’Italia

Crocevia di interessi geopolitici globali, nuova rotta per gli equilibri commerciali internazionali e terreno di contesa tra potenze. Oggi lo studio e l’osservazione dell’Artico divengono fondamentali per una regione già cruciale per la comprensione del mondo che verrà e anche per l’Italia, come ha spiegato il sottosegretario Isabella Rauti al convegno di Spazio Europa

Ansaldo, Ice, Sace. Tutti gli accordi tra Roma e Astana

Quattro miliardi è l’impatto delle firme in settori nevralgici, come petrolio e gas, energia, infrastrutture, difesa, cultura, ma anche la volontà di accelerare su posture, intenzioni, ambizioni. Meloni: “In un periodo in cui sembra che le persone non siano più in grado di parlarsi, penso che chi è in grado di dialogare, di capire gli altri e di aiutarli a incontrarsi, possa essere molto utile”. Tokayev: “Meloni è la figura politica più rilevante dell’epoca attuale”