Il Carroccio punta a fermare tra i 600 e i 900 mila assegni, con la sponda di Fratelli d’Italia e l’appoggio del premier Meloni. Ma tagliare in sol colpo la misura bandiera dei Cinque Stelli non sarà una passeggiata di salute

Archivi

Decreto anti-rave, la partita è fra pubblica sicurezza e repressione penale

L’articolo 5 delle norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali, varate dal governo Meloni nel suo primo consiglio dei Ministri e contenute nel decreto legge 162 del 31 ottobre 2022 ha suscitato polemiche condizionate da una mancanza di prospettiva. La lettura di Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law nel Corso di laurea magistrale in Digital Marketing dell’università di Chieti-Pescara

Gli effetti collaterali del Digital services act

Il 23 aprile 2022, il Parlamento e il Consiglio della Ue hanno trovato un accordo per il Digital services act (Dsa). Una nuova legge che si applicherà direttamente in tutti i 27 Stati membri e mira a contrastare la diffusione di contenuti illeciti sul web, a responsabilizzare le piattaforme e a favorire la trasparenza. Ma non mancheranno effetti collaterali. L’analisi di Luca Bolognini, presidente dell’Istituto italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati

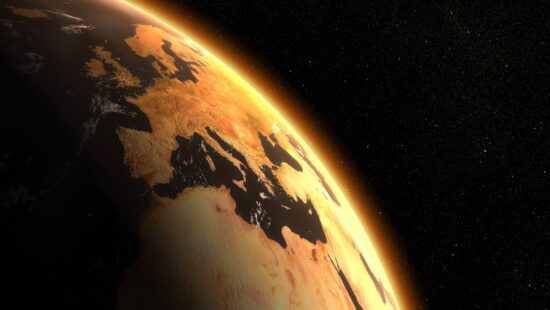

Le speranze della Cop27 e il pianeta in codice rosso. Scrive D'Angelis

Fermarci in tempo è ancora possibile utilizzando anche il set di tecnologie ormai disponibili, ma solo con misure condivise da tutti e soprattutto dai Paesi industriali più inquinatori, e da adottare adesso, provando a restare sotto i 2 gradi. L’analisi di Erasmo D’Angelis nel giorno di apertura di Cop27, il summit mondiale sull’ambiente

Il destino della guerra in Ucraina potrebbe passare per Nuova Delhi

Nuova Delhi intrattiene strette relazioni sia con gli Stati Uniti, sia con la Russia, oltre ad avere più volte giocato un importante ruolo di mediazione, forse poco pubblicizzato in Italia, durante i momenti più drammatici della guerra, come l’accordo sul grano di luglio, o i bombardamenti su Zaporizhzhia. Martedì si incontreranno Lavrov e l’omologo indiano Jaishankar

Chi fugge, chi resta, chi ignora. Racconti di russi sulla guerra

Dai sacrifici di chi ha dovuto lasciare la famiglia per sfuggire all’arruolamento, alla rassegnazione di chi aveva amici o parenti in Ucraina, al distacco di chi non percepisce differenze con il passato pre-invasione e si mostra ottimista verso il futuro. Tre cittadini russi raccontano le loro storie a Formiche.net

La raccolta di stufe per Kharkiv e il ruolo cinese. La visione di Magatti

Il sociologo: “A Kharkiv ci sono stati, recentemente, violenti bombardamenti che hanno creato grossissimi problemi per gli approvvigionamenti di acqua e gas, per questo abbiamo pensato di spedire stufe e generatori elettrici”. Sugli sviluppi del conflitto: “La Cina, se creerà le condizioni per la mediazione, vorrà essere riconosciuta come una superpotenza internazionale, intestandosi un ruolo di primo attore anche negli equilibri occidentali”

Quali priorità per i futuri 007. Appunti per il nuovo sottosegretario

La scelta di Meloni di affidare a un magistrato come Alfredo Mantovano la delega ai servizi segreti è una novità interessante. Ora è il momento di rinforzare un comparto che gode della fiducia degli italiani, formando giovani leve sui temi più urgenti: crisi energetica, cambiamento climatico, Global Health, deterrenza nucleare, terrorismo internazionale e sicurezza alimentare

Meloni eviti l'isolamento in Ue. Il Pd e il congresso impossibile. Parla Saponaro (Pri)

Il segretario del Partito Repubblicano: “Sui rave party sarebbe stato decisamente meglio presentare un disegno di legge da discutere in parlamento. Il contante? Non è una priorità”. E sul cantiere nel centrosinistra “è evidente che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti un’Opa ostile nei confronti del Pd, ma tra i dem c’è ancora chi sogna l’alleanza”

Come la crisi energetica ha cambiato l'ESG. Il caso BlackRock

Sotto una pressione fattasi ormai insostenibile, in crisi reputazionale incipiente e con la prospettiva di un Congresso fortemente avverso, il Ceo di BlackRock Larry Fink ha deciso di trasferire ‘sovranità societaria’ ai propri sottoscrittori. Cosa vuol dire questo per il settore degli investimenti e dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance)