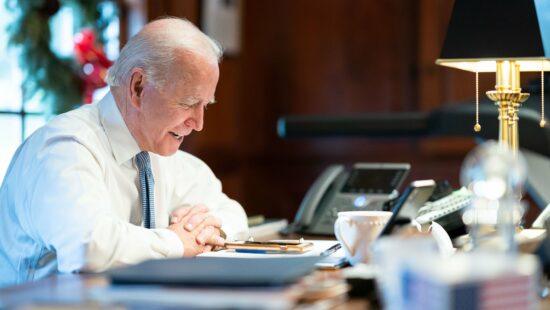

When it comes to foreign policy, President Biden is experienced like few others, and his hand on the wheel will be steady. However, internal divisions and foreign suspicions will make the US’ ride rockier – and susceptible to how allies respond to it. Brian Katulis, Senior Fellow at the Center for American Progress, fleshes out the incoming American foreign policy

Archivi

Iran già a colloquio con Biden? Indiscrezioni... dalla Francia

Secondo Le Figaro l’amministrazione statunitense (di Biden) è da tre settimane in contatto con esponenti del governo iraniano. Washington non commenta: cosa c’è dietro alle indiscrezioni francesi?

Conte in un cul de sac (e l’Italia pure). La bussola di Ocone

La strada delle dimissioni, con successivo reincarico, è ormai la più probabile per Conte, anzi direi quasi obbligata. L’unica speranza, fra l’altro, per lui, è di riuscire a tessere una tela con Renzi e arrivare ad una sorta di “pace armata”. La bussola di Corrado Ocone

Vi racconto la storia della politica estera statunitense. Scrive Valori

Sebbene gli Usa siano tra i migliori in termini di forza nazionale, con la loro forza militare e il soft power, è inevitabile che siano incapaci di combattere multi-lateralmente allo stesso tempo e di trasformare una società, per essi arretrata, a migliaia di chilometri di distanza. In un luogo in cui i concetti statunitensi democrazia e libero mercato non sono né stati mai conosciuti e tantomeno accettati, voler stabilire un sistema a propria immagine e somiglianza significa piantare fiori in un campo da tennis in cemento. L’opinione di Giancarlo Elia Valori

ANGI e LUM insieme per l’innovazione: nasce il primo master tra Politica e Innovazione

In un’economia sempre più orientata al digitale, innovazione e sostenibilità sono due paradigmi imprescindibili e le ricadute in un ecosistema che sta soffrendo le conseguenze della crisi sanitaria ed economica, necessitano di azioni mirate per il rilancio e per farlo bisogna agire sulla formazione dei nostri giovani ed è per questo che nasce EMPOIN – Executive Master in Politics and…

Il lockdown non ferma le elezioni nel Portogallo del miracolo economico e tecnologico

Riconfermato il presidente Marcelo Rebelo de Sousa e la sua linea politica. Il Paese è diventato un modello economico da seguire per i vicini in Europa, una calamita non solo per i pensionati, ma per le startup e i grandi investitori. Anche se la pandemia ha messo a dura prova il “miracolo portoghese”

Intelligenza artificiale, cyber e innovazione. La crescita di Cy4gate

Dopo la presentazione del Piano industriale e l’annuncio di novità al vertice, per Cy4gate il 2021 entra nel vivo. Valgono 3 milioni i contratti siglati con enti istituzionali tra nord America e Golfo per la società del Gruppo Elettronica, tra intelligenza artificiale e machine learning

Siamo riformisti, non moriremo contiani. La sveglia di Borghi (Pd)

Il presidente Conte dice che i partiti sono “vecchia politica” ma la sua politica è ancora più vecchia e ricorda Giolitti, maestro di manovre di palazzo. I democratici decidano ora se siamo nati riformisti per finire contiani. Il corsivo di Enrico Borghi, deputato del Partito democratico

Startup, perché l'Italia dovrebbe guardare alla Francia

Per il settore delle startup in Francia il 2020 è stato un anno positivo, il paese infatti ha superato la Germania ed è diventato il numero uno nel panorama europeo per investimenti in startup. Quali sono gli attori protagonisti di questo successo e quale insegnamento ne può trarre l’Italia? L’analisi di Edoardo Secchi, ceo & founder Italy France Group

La Nato si esercita nel Mar Nero, mentre a Mosca sfila la crisi di Putin

Mezzi Nato nel Mar Nero per segnare la capacità di proiezione dell’alleanza in un bacino delicato per Mosca, che in questo momento soffre una crisi profonda, con la leadership sempre più distante, chiusa davanti a una popolazione sfibrata