Un treno sottobraccio per il ministro dei Trasporti, un albero di Natale per il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, un piatto di pasta (d’archivio) per il ministro dell’Agricoltura. Ecco le foto politiche degli ultimi sette giorni

Archivi

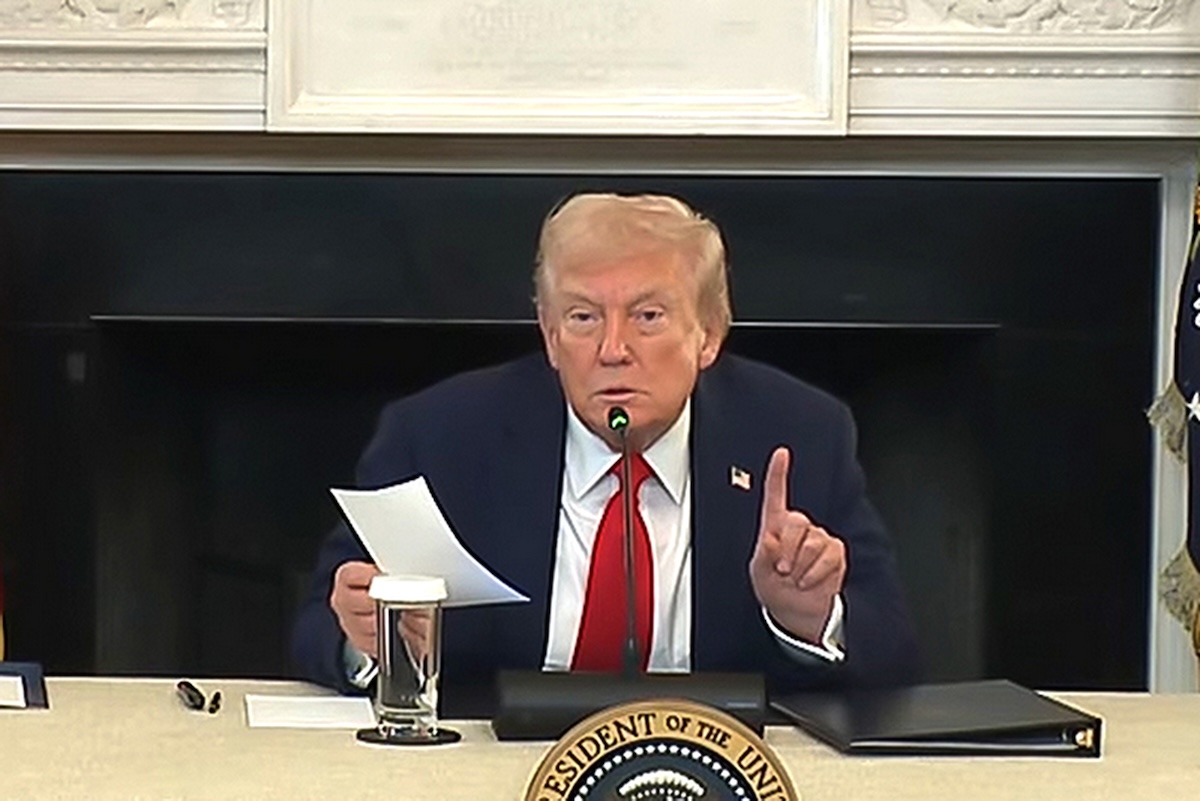

Un'unica IA. Cosa prevede l'ultimo ordine esecutivo di Trump

Il governo di Washington annulla le leggi emanate degli Stati federali in ambito di intelligenza artificiale. La Casa Bianca non vuole una regolamentazione-spezzatino che freni il progresso, a vantaggio della Cina. Ma ci sono delle preoccupazioni anche tra i repubblicani, convinti che in questo modo viene concesso libero mandato alle Big Tech

Dati, reti e deterrenza. Cosa emerge dall’esercitazione Cyber eagle

Si è conclusa l’undicesima edizione di Cyber eagle, l’esercitazione con cui l’Aeronautica militare ha testato la sicurezza e la resilienza dei propri sistemi digitali. Sei mesi di attività, migliaia di postazioni analizzate e simulazioni di minacce avanzate hanno mostrato come il dominio cyber sia ormai centrale per le capacità operative e la tutela delle infrastrutture critiche. Un impegno che riflette una crescente consapevolezza strategica e il valore del coordinamento tra Difesa e settore privato

Airpress2025, Frattasi: Cybersicurezza, una priorità strategica per il Paese. Il video su RaiNews24

A margine dell’evento di Airpress “A difesa della pace”, RaiNews24 ha raccolto le riflessioni di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale

Mosca avverte l'Europa, giù le mani dalle riserve. Bank of Russia contro Euroclear

La Banca centrale russa intenta causa contro la finanziaria belga Euroclear, che custodisce il grosso degli asset congelati in Europa. L’obiettivo è chiaro, aumentare la pressione e dividere il più possibile il blocco comunitario per l’Ucraina, in vista del Consiglio del 18 dicembre

Airpress2025, Sessa: Sicurezza europea e Ucraina impongono una riflessione profonda. Il video su RaiNews24

Nel corso dell’evento di Airpress “A difesa della pace”, RaiNews24 ha raccolto l’opinione di Riccardo Sessa, presidente delle Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi).

Airpress 2025, Di Palma: Trasporto aereo e guerra ibrida, l’attenzione resta alta. Il video su RaiNews24

In occasione dell’iniziativa “A difesa della pace”, promossa dalla rivista Airpress, RaiNews24 ha intervistato Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale aviazione civile (Enac).

Dalla colonizzazione della Luna alla difesa aerea europea. Ad Atreju 2025 l’Italia spaziale

Il panel di Atreju 2025 dedicato allo spazio ha messo a fuoco il ruolo dell’Italia in una competizione internazionale sempre più tecnologica e integrata. Tra memoria storica e nuove architetture industriali, i relatori hanno delineato le direttrici che plasmeranno governance, sicurezza, servizi orbitali ed economie emergenti. L’attenzione si è concentrata sulla necessità di cooperazioni europee più solide, sull’evoluzione delle minacce e sulle opportunità aperte dall’esplorazione lunare. Al centro resta il capitale umano, tassello decisivo per sostenere un settore in rapida espansione

Componenti cinesi nelle auto americane? L'allarme del Congresso per la sicurezza nazionale

La commissione che a Capitol Hill monitora la Cina e le sue attività lancia un allarme: le auto elettriche cinesi sono cariche di dati e dispositivi connessi che, in caso di situazioni di crisi, potrebbero essere controllati e sfruttati da Pechino

Competitività cercasi. Perché la riforma farmaceutica Ue non convince l’industria

L’accordo sulla riforma farmaceutica Ue chiude uno dei dossier più delicati degli ultimi vent’anni, ma lascia aperte molte fratture. L’industria innovativa boccia il compromesso, giudicandolo insufficiente a rilanciare l’attrattività europea a fronte del mutato scenario globale