Tel Aviv, anche in questi tempi incerti tra esigenze di sicurezza e di pace, non cessa di essere metropoli affascinante e singolare ricordando, sotto molti aspetti, New York: è innanzitutto cosmopolita ed inclusiva, un melting pot di culture e provenienze diverse; è la capitale economica e dell’innovazione tecnologica del Paese, culla di sempre nuove start-up; lo skyline si è evoluto negli ultimi decenni con nuovi grattacieli; fervente è la vita artistica, con eccezionali musei, gallerie d’arte e spazi per eventi e performance.

Tel Aviv è soprattutto una città che “non dorme mai”, proprio come New York. Se di giorno non mancano spiagge tra le più belle del Mediterraneo, la notte rimane formidabile per intrattenimento, locali e ristoranti che la rendono centro di socializzazione e spensieratezza. La movida si concentra in alcuni quartieri come Yafo, l’antica Giaffa, ma anche nelle zone più centrali di Florentin e Neve Sha’anan. La città che non dorme mai ha la caratteristica di avere una popolazione giovane, bella e dall’umore sempre positivo, nonostante guerra e bombardamenti, e tante amiche ed amici in uniforme, con alcuni che non torneranno più: un occhio la sera al cielo e l’altro ai cellulari per leggere Israel Live News.

Si è detto della natura cosmopolita è multi razziale: questa formidabile generazione di giovani ha il sangue proveniente da Europa orientale, Stati Uniti, Nordafrica, Iraq, Yemen, Etiopia e persino dalla Cina, vivendo con consapevolezza, responsabilità e fiducia nel futuro. Si tratta di una generazione che ha pagato un prezzo alto il 7 ottobre quando più di 260 ragazze e ragazzi venivano massacrati in un momento di festa e spensieratezza al rave del Nova Festival, nel deserto del Negev vicino al Kibbutz Re’im, mentre altri erano torturati, violentati e rapiti. Alcune decine, non è certo il numero dei sopravvissuti, sono ancora nelle mani di Hamas assieme ad altri ostaggi, da più di 450 giorni nei bui tunnel di Gaza.

Le radici culturali europee

Ma Tel Aviv ha anche reminescenze mitteleuropee, frutto delle ondate di ebrei provenienti dall’Europa centrorientale, ed in particolare in occasione delle prime aliyah tra il 1882 e il 1914 che determinarono la nascita della città. Chi scrive ha avuto la fortuna di passeggiare da una delle colonie dei Templieri tedeschi (dalle curiose architetture, mentre altrettanto bella è Sarona), fino all’incrocio tra Herzl e Boulevard Rotschild. L’affascinante storia di Tel Aviv è ben narrata tra la piazza antistante il Suzanne Dellal Center, nel caratteristico quartiere primigenio di Neve Tzedek, e le mostre fotografiche permanenti nella Torre Shalom Meir. Curiosando tra le foto degli anni Trenta e Quaranta, anche nei momenti più bui della storia dell’ebraismo, si notano dei bei sorrisi nei cittadini di Tel Aviv e non è mai mancata quella che i francesi definiscono la joie de vivre nel quotidiano.

Sempre nella Torre, merita la visita il grande mosaico di Nahum Gutman che racconta in maniera filmografica la storia della città. Nella passeggiata sono accompagnato da una guida d’eccezione, il “milanese” Raffaello Silberstein che mi mostra ogni Landmark architettonico dei primi decenni della metropoli israeliana. Numerosi sono infatti gli esempi di architettura Art Decò e Bauhaus (per cui ha guadagnato il soprannome di “Città Bianca”), risalenti ad un periodo aureo, quello del sindaco Meir Dizengoff dal 1911 al 1936. La similitudine con l’Europa centrorientale è affidata a tracce architettoniche, letterarie e fotografiche, che nei Paesi d’origine possono persino essere sbiaditi, poco più che un ricordo di un tempo felix venuto meno sotto il maglio di due guerre mondiali, dei totalitarismi nazista e comunista e, negli ultimi trent’anni, a causa di una società sempre più liquida e globalizzante.

Tel Aviv – Milano: un gemellaggio poco noto

Man mano che la passeggiata prosegue, viene in mente una terza somiglianza, ovvero quella con Milano. I gemellaggi tra città sono una pratica poca nota che ebbe particolare sviluppo all’indomani della Seconda Guerra Mondiale e più precisamente negli anni Cinquanta in Europa, tra Paesi che si erano dilaniati nei conflitti mondiali. Una ritualizzazione della storia e della cultura in comune, ricordando in una certa misura la funzione civica del coro nelle tragedie di Euripide. Questi legami simbolici tra comunità, erano volti prevalentemente ad amplificare i rapporti sociali, in alcuni casi anche quelli economici quando in presenza di vivaci camere di commercio.

I sindaci del capoluogo lombardo hanno da decenni coltivato le relazioni internazionali, ed attenti furono con Israele i tre grandi socialisti Aldo Aniasi, Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri, anche in controtendenza rispetto alla linea dei vertici di un Partito che intese dare legittimità ai metodi dell’Olp, non sempre pacifici. Più spinto a volere il gemellaggio, nella stagione crepuscolare della Guerra Fredda, fu il recentemente scomparso Pillitteri, dando concreti segni di solidarietà nei confronti di Israele durante il primo conflitto del Golfo e del lancio di missili da parte di Saddam Hussein. Era il 1991. Qualche anno dopo sarebbe stato Marco Formentini a firmare il gemellaggio, mentre esso veniva ratificato in Consiglio Comunale solo il 16 ottobre 1997, sotto il sindaco Gabriele Albertini, amico di Israele. Rispetto ad oggi, altri tempi.

Tel Aviv è anche una città italica e dai rapporti consolidati ed eccezionali: si pensi ai tanti studenti israeliani che sono passati dalle università milanesi, ora rigurgitanti di messaggi antisemiti. Un amico newyorchese, il famoso architetto e designer di alberghi e ristoranti Adam Tihany, ama ricordare che non sarebbe divenuto quello che è se non dopo il completamento dei suoi studi israeliani, avvenuto al Politecnico di Milano. Ma è solo un esempio. Parliamo di una cosa che appassiona gli italiani, ovvero la ristorazione: a Tel Aviv si possono trovare tutte le cucine del mondo. Per citare solo quella italiana, meritano menzione Cicchetti a Yehuda Halevi, reinterpretazione veneziana accompagnata da gustosi cocktail artigianali, e Pankina in J.L. Gordon Street, la tavola preferita di mia figlia Isabella Maddalena, e felice sintesi tra le regole kasherut e la cucina romana. In tempi di pace erano 139 i voli settimanali che collegavano Milano Malpensa con Tel Aviv Ben Gurion. Molte linee hanno sospeso i collegamenti, mentre persistono quelli di El Al e Arkia e ci si domanda quando ITA potrà riprendere a volare sulla tratta.

L’inestinguibile carattere ed energia

E la guerra? Viene da chiedere ai nostri anfitrioni passeggiando per la città. La guerra si vede, si percepisce, si sente, e ci si convive. Mentre ascolto, osservo dei ragazzi dell’Idf in licenza che scendono da un pullman col fucile d’assalto Tavor d’ordinanza, e che tornano a casa per un fine settimana. Il carattere e l’energia di questa città è inestinguibile, mi spiegano. Basta leggere il programma e la locandina del mese di dicembre, che titola e definisce Tel Aviv in maniera esplicativa “Non Stop City”: due giorni di Defense Tech Summit, tre giorni di Tel Aviv – Yafo Jazz Festival, una mostra di fotogiornalismo, due importanti eventi di danza contemporanea, ed innumerevoli concerti alla Israel Philarmonic , al Tel Aviv Museum of Art ed in altre sedi minori.

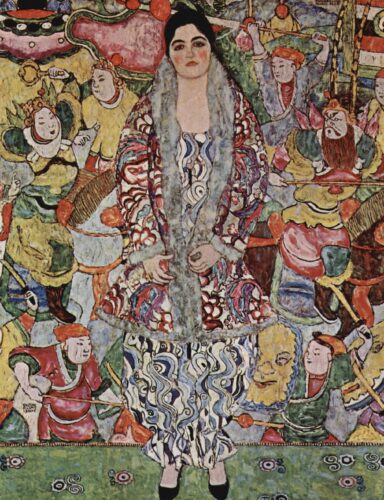

E poi a metà dicembre un segno positivo: proprio al Tama i capolavori dell’arte moderna tornano ad essere esposti ed escono dal caveau nel bunker dove erano stati messi in sicurezza durante i bombardamenti da parte di Hamas. L’edificio brutalista del museo campeggia difronte alla HaKiriya (o “cittadella”, la più grande base in città della Idf, dalle caratteristiche antenne satellitari), mentre la piazza antistante commemora gli ostaggi di Hamas, con le foto dei tanti ragazzi. Assieme ad un gruppo di giornalisti italiani, sono invitato a visitare il ritorno al pubblico delle opere di Klimt, Picasso, Dalì, Magritte, Ernst, Kandinsky, Chagall, e l’emozione è indescrivibile.

Ci riceve Lior Misano, assistente dell’altrettanto italiana direttrice del Tama Tania Coen – Uzzielli, e ci guida verso la nuova ala del Museo. Rimaniamo a lungo in silenzio di fronte alla installazione Cascade dell’artista arabo israeliano Muhammad Abo Salme. Qualche migliaio di metri di catenine, quelle delle dog-tag militari, sono artificialmente illuminate da fasci di luce cangiante, celebrando gli ostaggi tenuti in cattività da Hamas. Vi è tutto: la speranza per il futuro, la fluttuazione del presente, l’incombente abisso psicologico. Nel tempo libero Muhammad è anche tecnico di luci e si dice che avesse molti amici, ebrei e coetanei, al Rave di Nova Festival. Forse utile ricordare che le dog-tag, letteralmente le “medagliette dei cani”, sono invece le piastrine militari di riconoscimento, e, per chi le ha portate, esse rappresentano l’ineluttabile binomio tra vita e morte.

I programmi del 2025 nella Città Bianca

Ma Tel Aviv continua a lavorare sul futuro e il 2025 riserva numerose sorprese. Per citarne solo alcune: il 28 febbraio si terrà la Maratona di Tel Aviv, uno dei più grandi eventi sportivi di Israele. È prevista la partecipazione di 40.000 maratoneti da tutto il mondo ed il percorso si snoda attraverso la città, offrendo ai runner viste panoramiche delle principali attrazioni. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Israele, è opportuno ricordare che il milanese Gianandrea Noseda dirige tre concerti della Israel Philarmonic Orchestra dal 24 al 26 aprile. Noseda, amico di Israele e direttore nei principali Teatri del mondo, da Washington DC a Zurigo, condurrà al Charles Bronfman Auditorium, nel complesso culturale alla fine del Rothschild Boulevard, altra arteria della vita notturna di Tel Aviv.

L’ufficio del turismo israeliano tiene a ricordare che Tel Aviv è anche una città gay friendly, fatto ben raro nel Medio Oriente, e che dopo l’interruzione a causa della guerra nel 2024 si terrà dal 9 al 14 giugno 2025 il Pride di Tel Aviv, con oltre 250.000 partecipanti, una delle più grandi manifestazioni LGBTQ+ a livello mondiale, con la parata principale il 6 giugno. «E l’acqua santa?», la risposta giunge pronta: il 2025, è anche anno giubilare, dove le speranze di pace permangono e che potrà vedere un numero significativo di pellegrini, che uniscano ai luoghi sacri della Terra Santa momenti di relax nella Città Bianca.