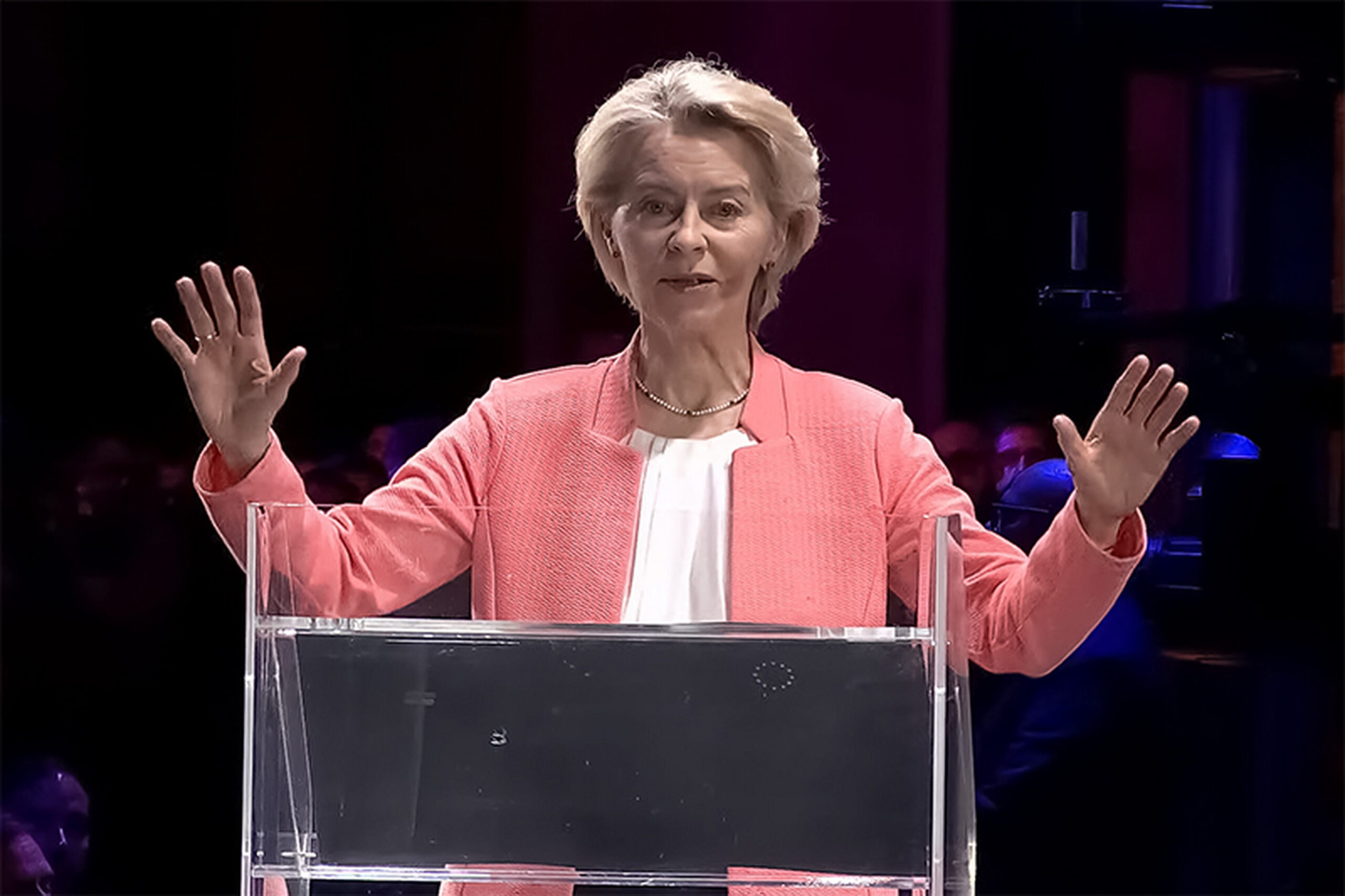

Dietro le quinte della Commissione von der Leyen nasce un centro riservato per coordinare le informazioni sensibili. Tra ambizioni geopolitiche, rivalità interne e necessità di unirsi

Archivi

La nuova intesa di Avio che rafforza il legame tra Roma e Washington

Con due accordi con Lockheed Martin e Raytheon, Avio rafforza la sua posizione nel mercato statunitense della difesa con un nuovo impianto per motori a propellente solido. L’operazione consolida la posizione dell’azienda italiana nella filiera globale della propulsione e rafforza il legame industriale tra Europa e Stati Uniti, in un momento in cui la sicurezza e la sovranità tecnologica tornano al centro delle strategie transatlantiche

Russia a secco. Perché nessuno vuole più il petrolio di Mosca

Continua, inesorabile, la caduta libera delle entrate fiscali derivanti dalla vendita di greggio e gas ai Paesi amici. La Cina ormai compra solo una manciata di barili, mentre le raffinerie indiane si rivolgono a Stati Uniti ed Emirati. Per il Cremlino sono guai grossi

L'altro Venezuela. Quella base militare in Nicaragua finanziata con i soldi del Cremlino

Dalle operazioni americane contro i cartelli al ponte aereo russo verso il Venezuela, il quadro regionale è in rapida evoluzione. Ma Mosca non guarda solo a Caracas. L’inchiesta su una base militare finanziata integralmente dalla Russia in Nicaragua conferma che Mosca sta rafforzando i suoi avamposti nel continente

Giappone, la sfida di Sanae Takaichi parte dall'economia

La premier giapponese Sanae Takaichi affronta il primo test del suo governo: salari reali in calo e inflazione persistente. Il piano di stimoli da 13,9 trilioni di yen su cui si basa il lancio della “Sanaenomics” rischia di compromettere la credibilità fiscale e politica dell’erede di Abe

Bruxelles chiude a Pechino. Verso il bando per Huawei e Zte?

Bruxelles lavora a un piano per obbligare gli Stati membri a escludere Huawei e Zte dalle reti 5G, trasformando una raccomandazione in norma vincolante. Dietro la spinta, il timore che la tecnologia cinese apra varchi alla penetrazione di Pechino nei sistemi europei

Uno scudo contro le minacce ibride è possibile. Parla Lombardo (Azione)

Il senatore Marco Lombardo ha presentato un proposta di legge per istituire uno scudo democratico per tutelare i processi elettorali dalle interferenze straniere e dalle forme di guerra cognitiva che minacciano le istituzioni e la libera informazione. In cosa consisterà? Conversazione con il parlamentare di Azione

Ecco come gli Usa stanno strappando l'Africa al Dragone

Dopo decenni di dominio assoluto e di debito tossico, gli investimenti a stelle e strisce nel continente africano superano quelli cinesi. E con il Piano Mattei, l’argine dell’Occidente all’avanzata del Dragone può irrobustirsi. Ora a Pechino non resta che puntare sulla manifattura

Csg prepara l’Ipo e Euronext lancia le imprese. L’Europa della difesa cerca la via del mercato

L’industria della difesa europea si apre ai mercati finanziari. Il gruppo ceco Csg prepara la quotazione in borsa, mentre la Fondazione Praexidia lavora per accompagnare le imprese italiane verso operazioni di Ipo. In parallelo, Euronext lancia un hub per le Pmi dell’aerospazio e della sicurezza. Un’evoluzione che intreccia finanza, tecnologia e geopolitica nella costruzione di una vera sovranità industriale europea

Non solo Marocco. Così i giovani africani accendono le piazze

Dal Madagascar al Kenya, i quasi trentenni del continente africano esigono giustizia sociale, opportunità di lavoro e condizioni di vita che permettano loro di avere un futuro in casa, senza bisogno di cercarlo altrove. Ma la politica (e le forze di sicurezza) sembrano dare la stessa, solita risposta…