Ancora non nasce ma ha già un nome e, forse, una missione: si chiama Petro ed è la criptomoneta ideata dal presidente venezuelano Nicolás Maduro. “Con il Petro vinceremo il blocco finanziario contro il Venezuela […] Con questa moneta virtuale avanzeremo verso le nuove forme di finanziamento internazionale”, ha detto il capo dello Stato venezuelano durante la trasmissione del programma…

Archivi

Perché il futuro del welfare in Italia passa (anche) dal contributo dei privati

Un welfare cucito su misura per un Paese che cambia, magari invecchiando più in fretta degli altri e con qualche contraddizione in più. Della necessità di cambiare l'assetto dell'attuale sistema assistenziale e sociale italiano si è parlato questa mattina a Roma, in occasione del convegno "A ciascuno il suo welfare", organizzato da Unipol e che, oltre ai vertici del gruppo…

Come la transizione verso le rinnovabili farà aumentare i posti di lavoro. Parla Gentiloni

Non solo sostenibilità ambientale. La transizione energetica verso le rinnovabili offrirà posti di lavoro e aumenterà la competitività delle imprese nazionali. Parola del premier Paolo Gentiloni, intervenuto questa mattina, a Roma, all'evento promosso da Enel dal titolo “L'Italia e le energie rinnovabili”. LE OPPORTUNITA' DEL SETTORE “Il punto di partenza è la consapevolezza che siamo di fronte a una transizione…

Ecco come i giovani potranno diventare imprenditori agricoli

“Da oggi alle ore 12 ci sono 60 giorni di tempo per manifestare il proprio interesse sui terreni agricoli messi in vendita dalla Banca nazionale delle terre agricole”. Il direttore generale di Ismea Raffaele Borriello ha annunciato stamattina, insieme al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, l'apertura dello sportello telematico dove si possono acquistare i primi ettari dei terreni agricoli. “Si tratta…

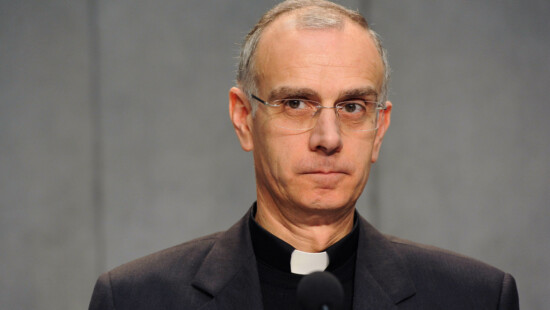

Chi ha parlato di famiglia e Amoris Laetitia all'Università Gregoriana

Alla coppia umana è “affidato il mondo e la storia”, ha affermato senza giri di parole il preside del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, mons. Pierangelo Sequeri, durante la presentazione alla Pontificia Università Gregoriana del libro di Giuseppe Bonfrate e Humberto Miguel Yanez dal titolo “Amoris laetitia, la sapienza dell’amore. Fragilità…

Lo stile di Melania Trump che piace agli americani

L’ultimo sondaggio pubblicato dalla Cnn svela che gli americani adorano Melania Trump. Molto più di prima. Nella classifica sulla famiglia presidenziale la seguono Ivanka Trump, figlia del presidente con il 41%, mentre per ultimo resta il genero Jared Kushner, con il 20%. LA POPOLARITÀ DI MELANIA La first lady degli Stati Uniti ha sempre goduto di più popolarità dello stesso presidente Donald…

La presidenza Trump secondo Cusenza, Montanari, Sangiuliano e Tommasi

“Il grande tema che si apre quando si parla della vittoria di Trump alle elezioni di un anno fa negli Stati Uniti è come fare politica al tempo della globalizzazione”. Parola di Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1 e autore del libro "Trump. Vita di un presidente contro tutti" edito da Mondadori e presentato ieri 4 dicembre al Centro Studi Americani…

Responsabilità sociale e leadership civica. Dialogo con monsignor Raspanti

Monsignor Raspanti, nell’era della rivoluzione digitale di internet e al cospetto della globalizzazione servono ancora i corpi sociali intermedi? La crescente disintermediazione può essere considerata un segno dei tempi destinata a indebolire sempre più ruolo e legittimazione del dialogo sociale? La risposta che danno alcuni osservatori e commentatori tende a supportare l’idea che la frenetica avanzata della digital transformation comporti…

Numeri e opportunità delle energie rinnovabili secondo Francesco Starace

La competitività del sistema-Paese passa dal rinnovabile. È quanto emerso dall'intervento di Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, che questa mattina ha aperto l'evento “L'Italia e le energie rinnovabili”, a Roma, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (qui le parole del premier). I NUMERI DEL SETTORE Secondo il rapporto dell'International Energy…

Ecco la verità di Andrea Fontana sulle fake news

Il dibattito politico sulla post-verità e le fake news ci spinge a ragionare sul tema, anche in ottica "eretica". Ne abbiamo parlato con Andrea Fontana, sociologo della comunicazione, pioniere della narrazione d’impresa nel nostro Paese e guru dello storytelling italiano. Ha recentemente pubblicato "#Iocredoallesirene - come vivere bene in un mare di fake news" (Hoepli) sui temi della post-verità e…