Mercoledì 11 gennaio il comandante militare che tiene sotto controllo la Cirenaica, la regione orientale della Libia, il generale Khalifa Haftar è salito a bordo della portaerei russa Admiral Kuznetsov. La nave, col suo gruppo da battaglia, si trova a largo di Tobruk, città costiera della Cirenaica che ospita il parlamento libico auto-isolato, dove eseguirà un'esercitazione su un tratto di Mediterraneo…

Archivi

Cybercrime, una battaglia che deve essere combattuta ad armi pari. Dal 1° dicembre 2016 l’FBI può “hackerare” ogni computer a scopo investigativo. Si riapre il dibattito tra privacy e sicurezza

“La battaglia contro i cybercriminali deve essere combattuta ad armi pari. Gli Stati Uniti indicano una strada che anche il nostro legislatore dovrebbe seguire, per dotare le forze dell’ordine di strumenti efficaci”, rileva Maurizio Mensi, professore di Diritto dell’informazione all’Università LUISS Guido Carli di Roma La cyber sicurezza è tornata al centro dell’attenzione con le recenti vicende di cronaca e…

Il contratto dei parlamentari M5S con la Casaleggio Associati è nullo. Parola di costituzionalista

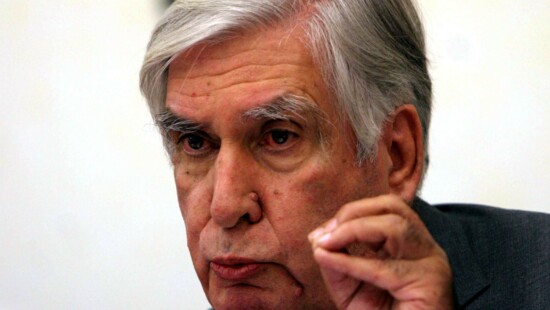

Legittimità del contratto, con relative penali, firmato da amministratori e parlamentari col Movimento 5 Stelle. Mentre il tribunale di Roma si esprime sulla eleggibilità del sindaco di Roma a fronte dell'impegno sottoscritto con Casaleggio e Grillo, il costituzionalista Enzo Cheli spiega come nel solo caso di Virginia Raggi l'accordo possa essere di difficile impugnazione. [audio mp3="http://formiche.net/wp-content/blogs.dir/10051/files/2017/01/08-Senno-di-Po-del-13-gennaio-2017-Cheli-M5S.mp3"][/audio] LE…

Cisl, ecco come le federazioni si sono spaccate sulla Funzione pubblica commissariata

Commissariare o no la federazione degli statali della Cisl? Su questa decisione le altre federazioni di categoria di cui si compone la confederazione guidata da Anna Maria Furlan si è spaccata. Alla fine comunque il comitato esecutivo della Cisl dà il via libera al commissariamento della Fp Cisl, la categoria del pubblico impiego, per irregolarità nel tesseramento. Ecco tutti i…

Fca e Renault, ecco perché il caso dieselgate si allargherà

Come era prevedibile, il caso “dieselgate” si allarga alle altre aziende europee produttrici di veicoli diesel di media-alta cilindrata. Le imprese automobilistiche – in ultimo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renault – sono accusate di aver applicato software o sistemi analoghi per fare in modo che le emissioni reali misurate corrispondessero a quelle dichiarate nell’omologazione dei veicoli effettuata secondo le…

Haftar e Serraj, chi sale e chi scende nel vulcano Libia

Golpe fallito o temeraria azione dimostrativa? A Tripoli Khalifa Ghweil – l’irriducibile autoproclamato ex capo ad interim del governo islamista di salvezza nazionale a suo tempo defenestrato dal “governo dell’Onu” di Fayez al-Serraj – ci riprova dopo pochi mesi. Ricordiamo infatti che già a metà ottobre, spalleggiato da un gruppo armato di oltranzisti fedeli, aveva fatto irruzione all’Hotel Rixos, sede del…

Cyber security, cosa farà Giuliani con Trump

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e per lungo tempo il più influente politico americano a sostenere apertamente la candidatura di Donald Trump, diventerà il consigliere della Casa Bianca per quanto riguarda la cybersecurity nazionale. L'argomento è caldo: per esempio, attacchi cyber sono al centro del dibattito pubblico per quel che riguarda il caso dell'interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali;…

Perché le intese sulla Siria tra Turchia e Russia sono tattiche e non strategiche

L’attenzione mondiale è polarizzata sul presunto riposizionamento geopolitico della Turchia dall’Europa all’Eurasia e dagli Usa alla Russia. Gli accordi trilaterali di Mosca per la tregua in Siria, fra la Russia, la Turchia e l’Iran, che ha però mantenuto una posizione più defilata, aprono la strada a un vero e proprio negoziato di pace, che inizierà in Kazakhstan a metà gennaio. La…

Come Macron sta spiazzando amici e avversari in Francia

Mentre i sette litigiosissimi candidati socialisti alle primarie per l'Eliseo se danno di santa ragione, come emerge dal dibattito di questi giorni ruotante attorno al "reddito di base" per tutti, i tre concorrenti avversari più accreditati sembrano fare un'altra campagna elettorale. Manuel Valls e compagni sanno di non avere nessuna chance di arrivare al ballottaggio, ma cercano di ipotecare la…

Che cosa succede fra Matteo Renzi e i renziani?

Continua, anzi aumenta, il pressing del Foglio fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa sul segretario del Pd Matteo Renzi perché rinunci alla tentazione delle elezioni anticipate. Il pressing, non si sa se casualmente o volutamente coincidente con l’interesse anche del vecchio amico e quasi ex editore Silvio Berlusconi a rallentare la corsa alle urne, si è in…