Dalla rivoluzione cognitivo-industriale evocata da papa Francesco al G7 fino al manifesto sulla superintelligenza, l’IA è ormai il banco di prova della modernità. Pasquale Annicchino, docente dell’Università di Foggia, analizza per Formiche.net i rischi sociali, politici ed esistenziali di un cambiamento che corre più veloce della nostra capacità di reagire

Archivi

Usa-Cina, disgelo iniziato. I mercati ringraziano ma le incognite restano. L'analisi di Speranzon

“L’Europa è il terzo grande attore in questa partita e beneficia di ogni riduzione delle tensioni commerciali. Una tregua tra Usa e Cina può stabilizzare i flussi globali, ridurre i costi energetici e dare respiro alle nostre esportazioni. Tuttavia, l’Ue deve approfittare di questa finestra per affrontare le proprie fragilità strutturali”. Conversazione con Raffaele Speranzon, membro della Commissione Esteri e Difesa

Wall Street in uniforme. Il nuovo patto tra finanza e difesa americana

Negli Stati Uniti prende forma un’inedita alleanza tra finanza e difesa. Il Pentagono apre ai grandi fondi per sostenere la modernizzazione dell’esercito, mentre l’industria militare si orienta verso tecnologie agili e digitali. La Army transformation e la Recognition initiative ridisegnano la catena del valore della sicurezza americana, aprendo una stagione in cui il capitale privato diventa parte integrante della potenza strategica

Il soft power del Piano Mattei e i nuovi progetti italiani in Africa

Lo strumento programmatico del Piano Mattei si somma ad una nuova stagione di rafforzamento della presenza italiana in Paesi nevralgici. Al momento l’Italia è rappresentata da una rete di 30 Ambasciate e di esperti per la sicurezza, l’ideale sarebbe incrementarla almeno del 20%. La missione di Tajani e Piantedosi non solo consolida la presenza italiana in un’area strategica per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo, ma ribadisce l’intenzione progettuale di Roma: ovvero usare il Piano Mattei per rimettere l’Africa al centro dei tavoli europei

La Cina sulla via del libero mercato. Fine dei sussidi alle auto elettriche

Dopo aver dopato per decenni l’intero comparto dell’automotive, causando quella sovracapacità che ha messo alle corde i costruttori europei, ora il Dragone è pronto ad abbracciare la sana concorrenza. Escludendo dai finanziamenti statali i colossi dei veicoli green. I quali ora dovranno camminare, per forza di cose, con le proprie gambe

Guerra in Sudan. La resa di El Fasher apre la lotta per Kordofan

La caduta di El Fasher, dopo un assedio lungo diciotto mesi, riallinea il conflitto verso una geografia politica bicefala, con le Rsf che consolidano l’Ovest e le Saf che tengono le proprie linee tra il centro e l’Est, mentre Kordofan diventa la vera posta in gioco per le linee di comunicazione e i rifornimenti tra Khartoum e il Darfur. Gli ultimi sviluppi del conflitto in Sudan

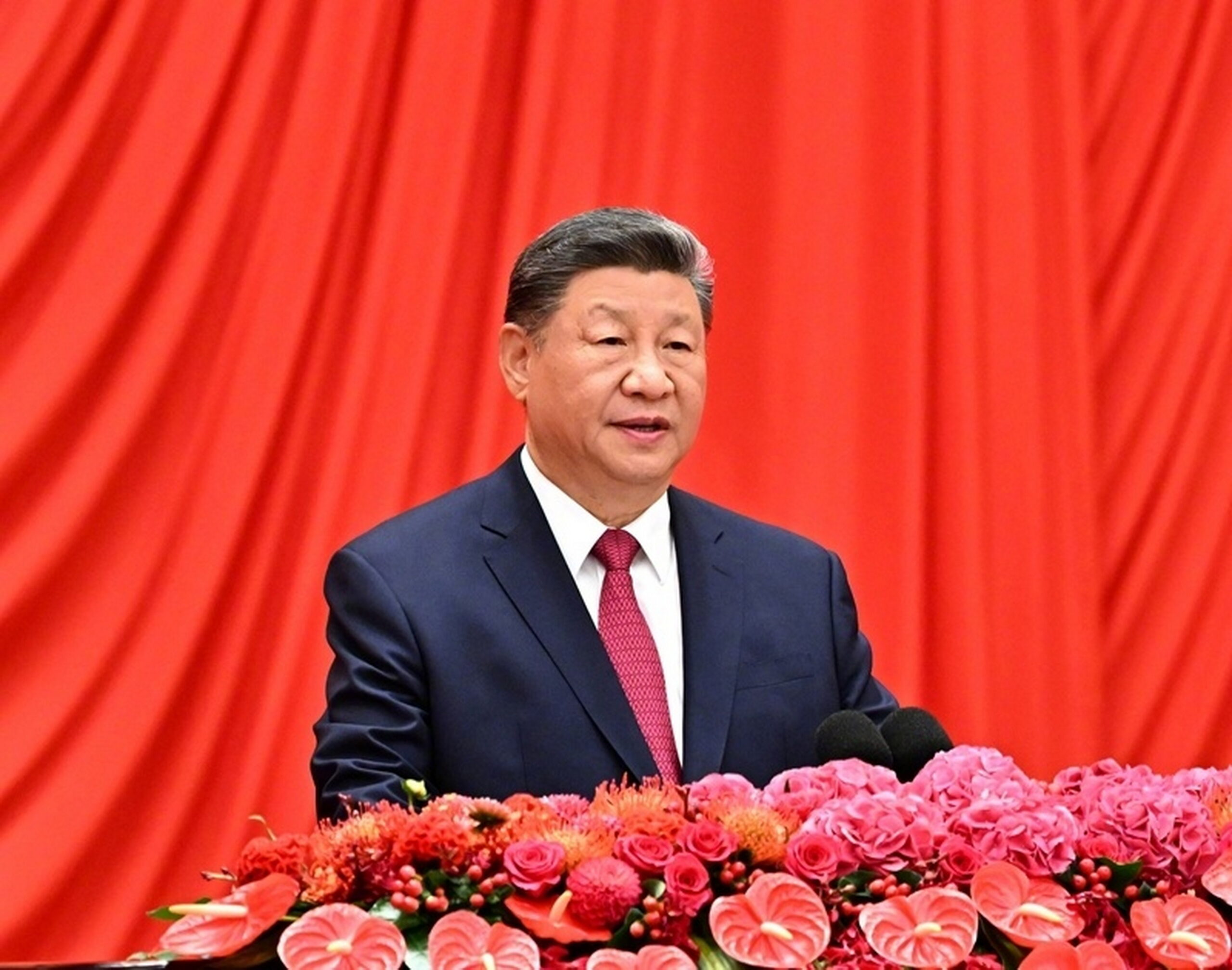

Intesa Trump-Xi. Dal fentanyl alle terre rare, Barkin spiega cosa è importante per l'Ue

Il leader cinese e il presidente americano si sono incontrati. Trump e Xi hanno segnato il perimetro (momentaneo?) del confronto tra le due potenze, qualcosa che l’Unione europea deve osservare con attenzione e protattività. Barkin (Rhodium/Gmf) lascia un messaggio chiaro, che va oltre il vertice, ma confermato dalle dinamiche osservabili in controluce da Busan: “C’è urgente bisogno che l’Europa inizi il processo di de-risking dalla Cina dopo diversi anni in cui il discorso non è stato abbinato a un’azione concreta”

A che punto siamo con la High-tech economy? Il rapporto Ced

Il rilancio della crescita e della produttività nel nostro Paese e nell’Ue richiede un nuovo modello di economia. Per realizzare questo obiettivo l’Italia deve trasformarsi attraverso l’adozione rapida, efficace e diffusa delle tecnologie avanzate in una High-Tech Economy. La posta in gioco non riguarda soltanto la crescita economica, ma anche il ruolo geopolitico e la rilevanza internazionale del Paese. Rosario Cerra, fondatore e presidente Centro Economia Digitale, spiega il Rapporto strategico annuale del Ced

Il Cremlino cerca legittimità nel linguaggio della minaccia. Scrive Ansalone

Dietro la retorica della potenza militare c’è una Russia che usa la guerra come leva industriale e identitaria. Mentre l’Europa si riarma in ordine sparso, Mosca consolida la sua posizione e prepara il terreno a un lungo confronto sistemico

L'incontro Trump-Xi tra il detto e il taciuto. L'analisi di D'Anna

Solo annunci o intese concrete? Più breve dei precedenti incontri ma con aspettative notevolmente maggiori, in mancanza di un comunicato congiunto, l’esito del vertice Usa Cina viene passato al microscopio in tutti i suoi aspetti. L’analisi di Gianfranco D’Anna