È opportuno che la Banca centrale europea (Bce) acquisti Abs (Asset backed securities- ossia ‘pacchetti’ di titoli cartolarizzati garantiti da attività reali)? I dettagli degli Abs che ha in mente il management della Bce, e dei covered bond che vorrebbe utilizzare per le stesse finalità (fare arrivare credito direttamente alle imprese), verranno – ci si augura - esplicitati al Consiglio della…

Archivi

De Magistris e le dimissioni, why not?

Commento pubblicato oggi da L'Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Brescia Oggi Se la legge è uguale per tutti, come si ostinano a scrivere sui tribunali, e noi cittadini a leggere e a credere, per un politico la legge dovrebbe essere “un po’ più uguale”. Nel senso che lui per primo, a prescindere dall’incarico ricoperto o dal partito di…

Face4Job lancia l'inintermediazione tra domanda ed offerta di lavoro

Imprese, candidati e lavoratori di tutto il mondo in un Planisferio delle reciproche (e dirette) opportunità. Nasce l'inintermediazione tra domanda e offerta nel lavoro. Con il WorldWideWork Face4Job (nato da un’idea del founder ternano Alessio Romeo - nella foto) i veri protagonisti del mercato del lavoro, le imprese, i lavoratori e giovani e non più giovani alla ricerca del proprio lavoro,…

Consigli non richiesti ai magistrati

Pubblichiamo grazie all’autorizzazione del gruppo Class Editori e dell’autore, l’articolo di Riccardo Ruggeri uscito sul quotidiano Italia Oggi diretto da Pierluigi Magnaschi Cari amici magistrati, non mi rivolgo certo a tutti i magistrati italiani, ma solo a voi, cinque amici che di mestiere fate i Procuratori, i Sostituti, i Presidenti di Tribunale, con i quali ho rapporti profondi di stima…

Quando costano all'Italia le crisi geopolitiche. Report Sace

Una perdita di 36,6 miliardi di euro per l'Italia tra il 2011 e il 2013. E' questo il costo dell'instabilità politica che ha inciso sull'export italiano. Ma si aprono nuove possibilità se le imprese italiane sapranno riconoscere i mercati giusti in cui investire. Ecco numeri e scenari del Country Risk Map SACE, lo studio che calcola i costi dell’instabilità geopolitica…

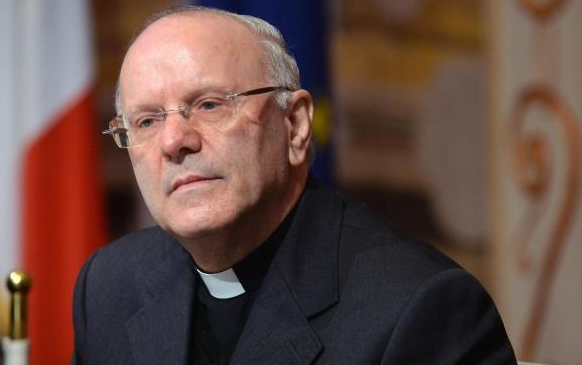

Ecco le prime crepe tra i vescovi e Renzi

Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, non le manda a dire. E’ stato così anche ieri, durante la conferenza stampa al termine del consiglio permanente che si è riunito a Roma nei giorni scorsi, sotto la presidenza del confermato Angelo Bagnasco, il cui successore sarà scelto nel 2017 dal Papa da una rosa di tre nomi precedentemente eletti dai…

Mario Mori e le favole sui Servizi segreti

Se fosse in vigore una norma sulla responsabilità civile dei magistrati, a quanto ammonterebbe il risarcimento a cui sarebbe tenuto Luigi de Magistris? Con la sua azione – giudicata illegale e sanzionata da una condanna – nell’indagine ‘’Why not ?’’, ha determinato la caduta di un governo, le elezioni anticipate e un cambio di maggioranza. Oltre ad aver accusato ingiustamente…

Ncd e Udc, ecco il vero nodo della Costituente popolare

Costituente popolare, do you remember? Dopo la speranzosa festa dell’Udc che portava il suo nome e le dichiarazioni entusiaste dei suoi principali esponenti, della creatura che dovrebbe unire Ncd, Udc, Popolari per l’Italia e parte di Scelta civica si sono perse le tracce. In realtà, il lavorìo continua. IL RADICAMENTO SUL TERRITORIO Giovedì scorso, per esempio, si è riunito nuovamente…