Souad Sbai, sul periodico online www.ilsussidiario.net, riflette, alla luce dei fatti, sull'espansione del veleno fondamentalista nella cultura europea, nella fattispecie francese, ma il fenomeno ha una portata ben più vasta. Librerie parigine con scaffali dedicati alla jihad, fenomeno ormai da leggere alla voce "postmoderno & dintorni"; autorità, anche sedicenti intellettuali, paralizzate di fronte a un fatto così pericoloso; una…

Archivi

Ecco la parodia di Gomorra che spopola in rete

Il duo The Jackal ha messo in scena sul web la parodia della fiction di Gomorra, "Gli effetti di Gomorra sulla gente", che spopola tra le condivisioni sui social e su YouTube, con migliaia di visualizzazioni. Le gag sono state postate anche dallo scrittore Roberto Saviano e hanno coinvolto uno degli attori della serie, Salvatore Esposito alias Gennaro Savastano.

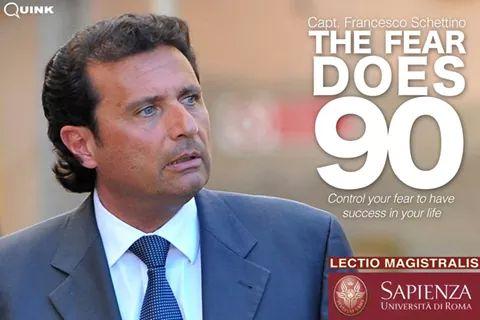

Prof. Schettino? No grazie!

Devo essere sincero, credevo fosse uno scherzo. Poi, invece, ho indagato ed era tutto vero. Diciamo che non era una lectio magistralis, ma un invito da parte del direttore del master in una sede non universitaria. Meno grave? Non direi. Non scriverò molto su questo argomento, perché il soggetto non merita un secondo in più di notorietà. Su una tragedia vergognosa,…

Vi racconto la Shoah cristiana in atto

Grazie all'autorizzazione dell'autore, pubblichiamo la lettera del vicepresidente di Unicredit Fabrizio Palenzona uscita oggi sul Corriere della Sera Caro Direttore, come Cristiano Cattolico sono e devo essere convinto che persecuzioni, violenze, sofferenze e morte “non ci possono separare da Cristo”. Anzi, saremo sempre “i più vincitori” (Rm 8, 37). Così ci hanno ricordato le Sacre Letture di Domenica 3 agosto.…

Papa Francesco va in Corea, ma la grande sfida rimane la Cina

Il prossimo 14 agosto il Papa atterrerà a Seul, prima tappa del suo primo viaggio in Asia, unico continente – se si eccettua la Terra Santa – non visitato da Benedetto XVI negli otto anni in cui è stato Pontefice. La meta scelta è la florida Corea del sud, dove il cattolicesimo sta vivendo una lunga primavera, con un notevole…

Cosa si sono detti Renzi e Berlusconi (oltre le riforme)

Patto del Nazareno, versione numero quattro. Nonostante strilli e malumori, il presidente del Consiglio e il leader di Forza Italia tengono fede al patto sulle riforme. Anzi, sembrano allargarne la portata. L’Italicum è stato sicuramente il punto nevralgico del nuovo incontro tra i due a Palazzo Chigi. Ma indiscrezioni raccolte da Formiche.net parlano di un altro importante tema all’ordine del…

Che cosa sta succedendo in Ucraina

Ancora scontri in Ucraina, a Donetsk, tra separatisti filorussi e l'esercito ucraino, che avrebbero provocato, secondo fonti interne, anche vittime civili. Intanto la Russia ha schierato 20 mila soldati al confine orientale con l'Ucraina, mentre il settore energetico fa crollare Wall Street a causa del timore di una nuova escalation militare nella zona. I TIMORI DELLE BORSE È l'energia una…

Droni tascabili, un nuovo strumento per l'esercito Usa

I futuri soldati dell'esercito americano inviati in combattimento avranno uno strumento nuovo di zecca a loro disposizione: il drone tascabile. Lo U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center in Massachusetts sta sviluppando, riporta il Washington Times, un "dispositivo tascabile di sorveglianza aerea" per i soldati assegnati a piccole unità in ambienti pericolosi. Ecco il video. (fonte: Washington Times)

Snam, Terna e non solo, vi spiego le mire della Cina sull'Italia. Parla il generale Jean

La moltiplicazione degli investimenti cinesi in Italia - da Eni, Enel, Telecom, Fca-Fiat per giungere ai recenti Snam e Terna attraverso Cdp Reti - costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale? Non secondo Carlo Jean, generale di Corpo d’armata e presidente del Centro studi di Geopolitica economica. Già consigliere militare dell’ex Capo dello Stato Francesco Cossiga, lo studioso di strategie…

Lo sapete che la Germania si sta un po' afflosciando?

In area Euro ieri tassi in generale rialzo, con lieve allargamento degli spread. Questa mattina, l’allargamento è ancora più netto ed evidente, dopo la pubblicazione dei deludenti dati sugli ordini all’industria tedeschi di giugno ed in attesa dei dati sul PIL italiano del secondo trimestre. I DATI TEDESCHI Gli ordini all’industria tedeschi sono scesi del 3,2% m/m a giugno, a…