Il destino dell’Italia è sul mare, e di fronte a un quadro geopolitico sempre più fragile, le sue acque dovranno essere sempre più protette e difese. Questo il senso della giornata dedicata alla Marina militare, celebrata a La Spezia, con le istituzioni del Paese e della Difesa

Archivi

Così una base cubana entra nel disgelo Usa-Cina

Tra Washington e Pechino è in corso una fase fluida. Ci sono tentativi di disgelo effettivi, ma nessuno dei due vuole far passare questi come debolezza. L’analisi di Emanuele Rossi

Mbda guarda al Golfo. Ecco il nuovo centro di ingegneria missilistica

È ormai operativo il Missile engineering center, frutto della collaborazione di Mbda con gli Emirati Arabi Uniti. Il centro non solo rappresenta un’ennesima dimostrazione della proiezione della consorzio europeo nel Golfo, ma è anche pronto a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo delle Smart weapons

Il rapporto Iea e l'utilizzo (responsabile) dell'energia. Scrive Caliri

Le scoperte di risorse naturali, specie di gas nelle acque del Mediterraneo orientale (Israele, Cipro ed Egitto su tutti) hanno aperto nuovi potenziali rotte, creando un’ interessante alchimia, per la quale, da un lato, tali paesi sviluppano ulteriori risorse naturali e attraggano investimenti esteri privati, mentre dall’altro lato, l’Europa e soprattutto l’Italia possono diversificare le rotte di approvvigionamento, imponendosi come hub di esportazione anche verso paesi terzi

Savona mette in guardia contro l'inflazione. L'allarme della Consob

Nel suo quinto appuntamento con il mercato finanziario, l’ex ministro oggi alla guida della Commissione per la Borsa sottolinea i rischi collaterali dell’aumento dei prezzi, disordini sociali inclusi. Bravo il governo su Fintech e capitali

Perché alla Lega converrebbe un'alleanza col Ppe. Parla Castellani

Per Fratelli d’Italia e Lega essere tagliati fuori, in Europa, dai meccanismi decisionali essendo al governo in Italia, potrebbe fornire un argomento di critica pesante per le opposizioni in prospettiva. L’analisi di Lorenzo Castellani, politologo e docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss

La legalità europea à la carte e il caso Polonia. Parla Clementi

La sentenza della Corte di Giustizia ha ribadito che ci sono dei principi “binding”, cioè vincolanti, che non possono essere valicati. Ciò che va rimarcato è che, anche i governi più “identitari”, si devono rassegnare a prendere atto che i principi della liberaldemocrazia sono il cuore dell’identità europea

Vista sulla politica, macro o grandangolo. Torna la rubrica "Queste le avete viste?"

Visite di Stato e annunci in pompa magna, quali sono le foto più significative della settimana? Dentro e fuori i soliti palazzi, c’è da domandarsi, come ogni venerdì: queste le avete viste? La rubrica fotografica di Formiche.net

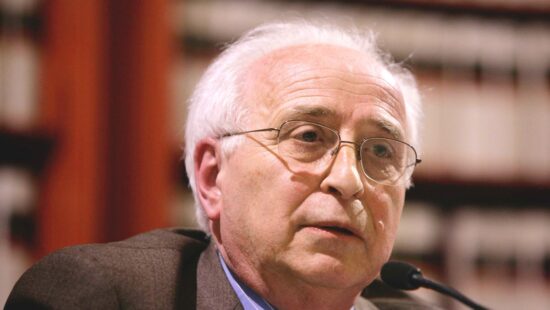

Bodrato, un piemontese ruvido ma gentile. Il ricordo di Pisicchio

Guido Bodrato, così come Donat Cattin, fu un innovatore con l’uso di un linguaggio diretto, colto ma rivolto al popolo e non solo agli addetti ai lavori, un linguaggio che doveva parlare agli operai così come alle casalinghe e agli intellettuali, in uno sforzo di pedagogia democratica che si addice alla politica (e che poi è stato smarrito). Il ricordo di Pino Pisicchio

Asset owners e settore idrico: un dialogo possibile

Formiche in collaborazione con Lazard organizza l’evento dal titolo “Asset owners e settore idrico: un dialogo possibile”, che si terrà a Roma martedì 13 giugno presso il Centro Studi Americani a partire dalle ore 10.30. Tutti i dettagli