I due alti funzionari inviati da Washington e Pechino si sono incontrati a Vienna per riaprire il meccanismo di comunicazione con cui le due potenze globali vorrebbero cercare di condividere alcuni dossier di alto livello ed evitare incidenti

Archivi

Una costituzione per l'Intelligenza artificiale. La mossa "buonista" di Anthropic

È la risposta etica e sicura ai vari chatbot delle altre Big Tech. Seguirà un codice costituzionale, basato sui principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle ultime ricerche digitali, per presentarsi all’utente come un sistema “più utile, onesto e innocuo”. Insomma, la start-up vuole diffondere rassicurazione sull’IA in un periodo turbolento

Perché un accordo Ppe-Ecr fa paura a Macron. Parla Fidanza (FdI)

“Un accordo strutturato Ppe-Ecr, se raggiungesse numeri sufficienti indebolirebbe per primo proprio Macron, che già teme una forte riduzione della propria pattuglia europea nel 2024. Se a questo sommiamo l’attivismo del governo Meloni in Africa, ecco spiegato perché sono così nervosi”. Conversazione con Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia

Il futuro dei giornali cartacei? Un distributore automatico. La novità della Fieg

L’innovazione al servizio della carta stampata. Questa mattina è stato inaugurato all’ospedale di Ferrara il primo distributore automatico di giornali e riviste cartacee su iniziativa della federazione degli editori. Il presidente Riffeser Monti: “Impegno degli editori per contrastare la desertificazione dei punti vendita della stampa e per avvicinare il giornale ai lettori e ai cittadini”

Che cosa insegnano i casi di Enel e Leonardo. La lettura di Firpo (Assonime)

Le assemblee delle due società quotate sono state movimentate e animate da una vivace dialettica tra piccoli e grandi soci. Ma c’è una lezione da imparare. Il direttore generale di Assonime spiega quale

Giorgia Meloni, l’Europa e la sindrome dell’accerchiamento. Parla Nathalie Tocci

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale delle Europee, la sfida è cercare di mantenere – al di là della dialettica interna – un’Unione coesa anche in chiave strategica. Dopo le critiche di Francia e Spagna, il premier italiano sceglie la strada della non belligeranza. Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, a Formiche.net: “La coesione va mantenuta, ma sui dossier principali l’Italia deve essere più incisiva per tentare di preservare l’interesse nazionale, benché il Paese sconti una fragilità strutturale non indifferente”

Paradossi cinesi, abbattere i tassi mentre il mondo li alza

Ad aprile il costo della vita in Cina si è portato allo 0,1%, ai minimi da tre anni. I cinesi non consumano e non spendono come dovrebbero e per questo chiedono anche meno credito alle banche. Ma così l’economia ristagna. Ora non c’è altro da fare che mettere mano ai tassi, sempre che funzioni

Il termovalorizzatore a Roma si farà, paga Schlein. Cangini spiega perché

Capita a chi, cullandosi nell’irresponsabilità tipica delle minoranze, abusa della demagogia infischiandosene della realtà. Ma Gualtieri non le ha lasciato spiragli: il termovalorizzatore di Roma si farà. Parola di sindaco. Il corsivo di Andrea Cangini

Ucraina e spese militari. Il summit Nato visto da Lorenzo Cesa

Intervista con il nuovo presidente della delegazione del Parlamento italiano presso l’Assemblea parlamentare dell’Alleanza atlantica. Per l’Italia è fondamentale rilanciare il tema del Mediterraneo allargato, dice. Post Stoltenberg? “L’Italia è legittimata ad ambire a quell’incarico”

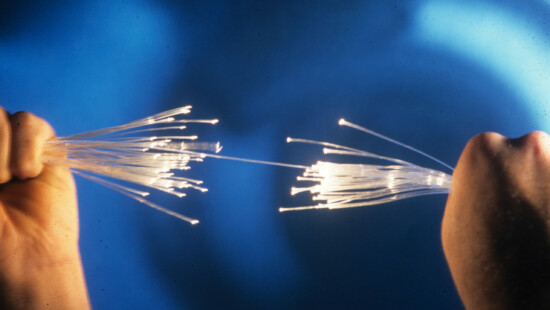

L'Italia tenta lo sprint per diventare un Paese a 1 Giga

Siglato l’accordo con gli ordini professionali e gli operatori per la banda ultralarga. Un’intesa, sottoscritta da Dipartimento per la trasformazione digitale, Consiglio nazionale degli Ingegneri, quello degli Architetti, dei Geometri, Infratel Italia, Tim e Open Fiber. Ecco gli obiettivi