Vista da fuori, riaffiora l’immagine dell’italietta inaffidabile e venerea (nel senso di seguace della pacifica dea Venere). Vista da dentro, si assiste a un’ulteriore spallata al già minoritario consenso popolare al governo (e all’Europa, e alla Nato, e all’Occidente) sul conflitto in Ucraina

Archivi

Perché Sanchez volerà a Pechino da Xi

Il presidente spagnolo andrà in Cina il 30 e il 31 marzo per la celebrazione dei 50 anni dei rapporti diplomatici tra Cina e Spagna, ma dietro il viaggio c’è un’altra intenzione…

Due pregiudizi duri a morire contro Usa e democrazia. Il commento di De Tomaso

Neppure le deportazioni dei bambini ucraini da parte delle truppe russe scuotono le coscienze degli spiriti più ostili all’Occidente liberale. E, come insegnava il grande Albert Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Figuriamoci quando i pregiudizi sono due. Il commento di Giuseppe De Tomaso

L’Italia dei videogiochi protagonista alla Game developer conference di San Francisco

Lo stand di Agenzia Ice e Maeci, in collaborazione con Iidea, è la vetrina per una delle industrie creative e culturali più promettenti del “nuovo” made in Italy

Cosa c’è dietro al bombardamento americano in Siria (contro l’Iran)

Un attacco iraniano contro una postazione americana in Siria riapre uno scenario: le attività destabilizzanti di certi attori sembrano essere pianificate come azioni di disturbo per le manovre diplomatiche di distensione nella regione. E per deviare la concentrazione di Washington da altri dossier

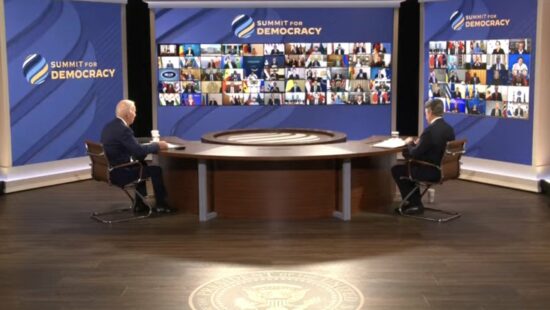

Summit per la democrazia, Biden esclude Orbán ed Erdogan

Estromesse dall’evento della prossima settimana Ungheria e Turchia, come in occasione del lancio a fine 2021. Pesano le condizioni dei diritti umani e le posizioni su Russia, Cina e Nato

Alain de Benoist intellettuale dalle molte vite. La lettura di Malgieri

Memoria viva. Un cammino intellettuale (Edizioni Bietti), di Alain de Benoist, uno dei più influenti intellettuali europei, verrà presentato a Roma lunedì 27 marzo, alle ore 18.30, al Caffè Letterario Horafelix. Interverranno Giovanni Sessa, Giuseppe Del Ninno, Gennaro Malgieri. Pubblichiamo la postfazione di Gennaro Malgieri al volume

Nessuno al Congresso crede alle parole del ceo di TikTok

Shou Zi Chew ha presentato la sua piattaforma come un luogo in cui il governo di Pechino non può entrare. La vacuità di molte sue risposte ha lasciato però l’amaro in bocca ai deputati, che non sembrano aver cambiato idea

Europa accanto all'Ucraina e dossier migrazioni. Il primo giorno di Consiglio Ue

Continuare il sostegno all’Ucraina, questione migratoria, crisi alimentare e presenza della Wagner, i prossimi bilaterali con i presidenti polacco, greco e francese. I temi della prima giornata di lavori del Consiglio europeo per la premier Meloni

Così Putin e Xi vogliono creare un nuovo ordine energetico. Parla Sassi

Tra Mosca e Pechino ci sono ampie convergenze su energia e politica. Mentre la Russia cerca di aggirare le sanzioni e preservare lo status di potenza esportatrice, la Cina riflette su equilibri internazionali e sicurezza energetica, ed entrambe guardano al Sud globale. L’esperto di geopolitica energetica mappa risorse, strategie e la relazione tra le autocrazie