Al Mezzogiorno non manca il capitale umano, non mancano le ricchezze che possono trasformarsi in risorse. Con la transizione ecologica si prevede che le regioni del Sud, meglio dotate di sole e vento, diventeranno esportatrici nette di energia. E con i fondi del Pnrr è oggi possibile un salto in avanti sul fronte delle infrastrutture ferroviarie e dell’alta velocità. C’è bisogno di una sola cosa per chiudere il cerchio. Ecco cosa. L’analisi di Leonardo Becchetti

Archivi

Politica e affari, una dieta di Stato per ridurre i tentacoli. Scrive De Tomaso

Servono buone istituzioni, più che buone intenzioni, per moralizzare la politica. Ma le buone istituzioni non si creano senza le buone intenzioni. Un circolo vizioso ancora senza via d’uscita. L’opinione di Giuseppe De Tomaso

Se Musk lascia Twitter, forse il social potrà sopravvivere

Il magnate sudafricano ha fatto una serie di giravolte sulla possibilità di promuovere account di altre piattaforme su Twitter, prima annunciando restrizioni, poi facendo marcia indietro. Ora ha chiesto al popolo di Twitter di votare sulla sua permanenza come “capo” della piattaforma. E gli utenti hanno risposto di andarsene

Phisikk du role - La Tv dei ricchi e quella dei poveri

È forte la divaricazione tra televisioni dei ricchi, Sky e piattaforme come Netflix e non solo, che si pagano e offrono prodotti più o meno al riparo da aggressioni massive di spot commerciali, e tv dei poveri, che costringono a vedere la programmazione televisiva col singulto cognitivo e uditivo per via dell’invasione degli ultracorpi pubblicitari… La rubrica di Pino Pisicchio

Occhio, oltre metà del 5G italiano è in mano alla Cina

Grande dibattito internazionale sui dati del rapporto Strand Consult che riguardano la dipendenza della Germania dai fornitori cosiddetti “non affidabili” (Huawei e Zte). E il nostro Paese? Fa meglio, ma di poco. Ecco tutti i numeri e le scelte di governo e aziende

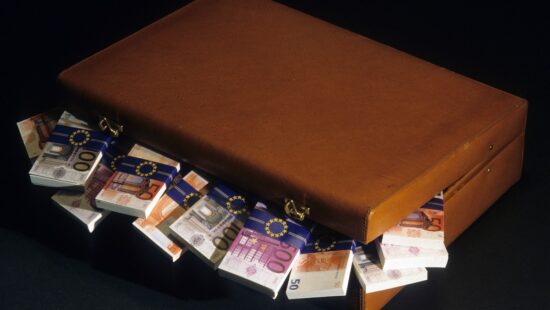

Qatargate, una proposta per contrastare la corruzione

La vicenda di corruzione in Europa impone di trovare nuove soluzioni come la formazione obbligatoria su integrità ed etica per la classe politica. L’intervento di Daniele Ricciardi, avvocato, esperto in anticorruzione e innovazione nella Pa, presidente di Assorup

L’autonomia differenziata. Dal “falò delle leggi” al “falò delle Regioni”?

Il ministro Calderoli sta cercando di accelerare il risultato, è uomo di una certa intelligenza, esperto di codicilli e di procedura parlamentare, però forse un po’ troppo creativo e originale. L’opinione di Luigi Tivelli

Il governo lancia il Centro per i chip. Tutti i dettagli

La norma prevede l’istituzione di un centro per promuovere la progettazione, rafforzare la formazione e assicurare una rete di ricerca favorendo l’innovazione. Previsti 185 milioni fino al 2030. Dovrebbe far parte del nuovo network europeo

Intercettazioni e 007. Cosa prevede l’emendamento del governo

L’esecutivo ha presentato una novella per attribuire al Mef le spese per le intercettazioni dell’intelligence, diverse da quelle giudiziarie e delle forze di polizia in ambito investigativo. È un pezzo della riforma Nordio secondo cui “devono essere solo uno strumento per la ricerca della prova e non la prova in sé”. Novità anche sul domicilio dopo il QatarGate

Fabrica Floridi - Moda e sostenibilità

Innovazione, crescita, profitto, esperienze e sostenibilità: queste le parole chiave su cui il filosofo Luciano Floridi ha posto l’accento trattando il tema della moda. Moda che ha sempre guardato al futuro, a nuovi sviluppi e tendenze e che è in continua trasformazione. Una costante evoluzione su diversi fronti, come quello, appunto, della sostenibilità. Ecco il nuovo episodio del web show