Il Partito democratico cambierà di nuovo la sua guida, dopo il passo indietro di Enrico Letta annunciato questa mattina nella conferenza stampa post-voto. Eppure, forse il partito ha bisogno di un vero trauma per innescare una riflessione al prossimo Congresso. Conversazione con Arturo Parisi, già ministro e fondatore dell’Ulivo

Archivi

"La Wagner sono io". Lo chef di Putin confessa (e lui chiude i confini)

I media indipendenti russi sostengono che il Cremlino annuncerà a breve il divieto di uscire dalla Russia a tutti gli uomini in età idonea per combattere nella guerra in Ucraina. C’è Evgheni Prigozhin dietro questa trovata?

Fratelli di Borsa, Tim s'impenna sul piano della rete unica

All’indomani del voto che ha sancito il trionfo della destra e di Fratelli d’Italia il titolo dell’ex Telecom strappa in Borsa, arrivando guadagnare il 6,6%. Ad accendere la miccia la fine dello stallo sulla rete unica e la possibilità che il progetto Minerva per una Tim di Stato (via Opa) prenda corpo. Ma occhio anche alla cessione degli asset brasiliani

La vittoria di Meloni vista dall’estero. Scrive Vicenzino

La leader di Fratelli d’Italia si deve dimostrare all’altezza della situazione mentre l’Italia e l’Occidente in generale si avvicinano a un bivio storico segnato da trasformazioni e sviluppi dirompenti su più fronti. L’analisi di Marco Vicenzino, consulente strategico

Peggio del papeete di Salvini. Così Letta ha perso le elezioni (e il Pd) secondo Calise

Il sociologo e politologo Calise: “Il Pd ha perso la fiducia, punto, perché è un partito che non riesce ad esprimere una leadership, una visione e una capacità di alleanze”. E sulla scelta strategica non fa sconti: “Un partito che alla vigilia delle elezioni rompe le alleanze che ha portato avanti con successo nelle città ha una vocazione al suicidio”

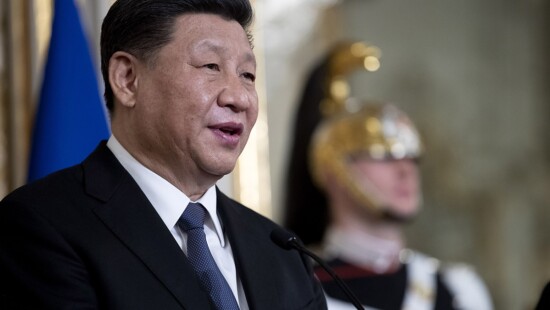

Xi Jinping al centro del Partito. Ecco i delegati per il Congresso

“Il compagno Xi Jinping al centro”: il Partito Comunista Cinese annuncia i delegati per il Congresso e il percorso verso il terzo mandato al leader. Dichiarazioni che obliterano i rumors su disordini interni e confermano che Xi è il nucleo della Cina

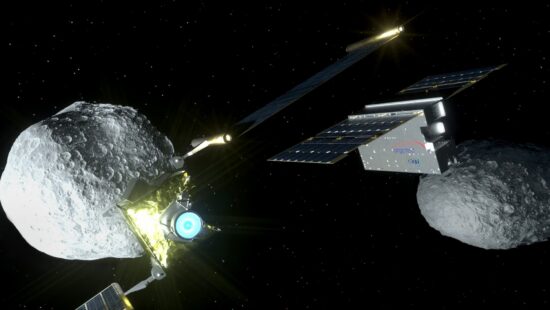

È possibile deviare un asteroide? Dart e LiciaCube lo scopriranno stanotte

Questa notte, alle 1:14 italiane, la sonda della Nasa Dart colpirà l’asteroide Dimorphos per provare a deviarne la traiettoria. Un esperimento spaziale senza precedenti volto a valutare la capacità umana di deviare un possibile asteroide in dirittura di collisione contro la Terra. A documentare l’impatto e i detriti prodotti ci sarà il cubesat dell’Asi LiciaCube, prodotto dall’italiana Argotec

I non votanti, un fantasma che presto scompare. La riflessione di D'Ambrosio

Riuscirà il nuovo Parlamento a elaborare e varare una legge elettorale degna di un Paese autenticamente democratico e dedito al bene pubblico? Non solo. Riusciranno i cittadini a ritornare a forme rinnovate di formazione e partecipazione politica per cambiare la legge elettorale e determinare una migliore classe politica?

Tasse, sanità e Rdc. Il programma di Fratelli d'Italia raccontato da Fratelli d'Italia

“Pronti a risollevare l’Italia” è il titolo del programma del partito di Giorgia Meloni, con priorità che vanno dal fisco al Pnrr, dalla sanità all’energia. Dove si annuncia subito un’unità di crisi per contrastare il caro bollette che arriverà tra l’autunno e l’inverno. Ecco il programma raccontato dalle voci di Fratelli d’Italia

Riuscirà Meloni a unire l’Italia? Il commento di Sisci

Per la vincitrice la grande sfida politica è tutta diversa dal voto. Per riuscire a governare la leader di Fratelli d’Italia dovrà tenere conto non solo degli equilibri interni con gli alleati, ma anche con le opposizioni e con i convitati di pietra esterni, ossia i mercati internazionali