Una città sostenibile guarda all’ottimismo, valorizza e tutela le proprie risorse, attrae i turisti, non dimentica le proprie tradizioni, si integra con il mondo produttivo e vuole sentire il chiasso dei giovani. La politica è chiamata a dare risposte, a proporre piani. Il commento di Idiano D’Adamo, docente di Ingegneria Gestionale alla Sapienza

Archivi

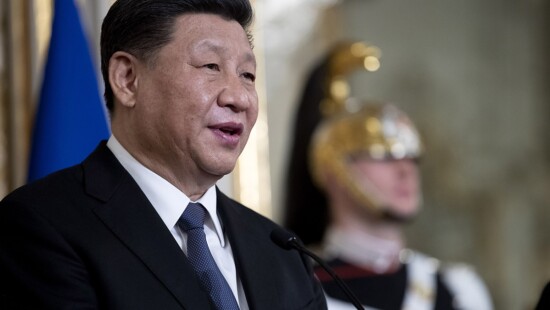

Il buio oltre il muro (digitale). Lezioni cyber dalla Cina

Censura, propaganda, revisionismo storico. In Cina il nazionalismo digitale è un fenomeno complesso, che parte dagli alti ranghi di partito e viene abbracciato da formazioni private o antagoniste. Una lastra nella lezione del prof. Schneider (Università di Leiden) dalla TOChina Summer School

Tra Emirati e Iran un evento storico. A colpi di pragmatismo

Se un Paese sa passare dallo scontro diretto e armato con l’Iran all’invio di un ambasciatore vuol dire che quel Paese, con tutti i suoi limiti, guasti e problemi, ha ripreso a fare politica. Non tutto è oro quel che luccica, ma…

Isola Russia. Se l'Occidente incappa nel gioco di Putin

E se Vladimir Putin volesse davvero isolare la Russia? Un’indagine sulla risposta occidentale all’aggressione russa all’Ucraina, la strategia delle sanzioni, la tempesta dell’inflazione in arrivo, la crisi energetica dal libro di Salvatore Santangelo, “Fronte dell’Est – Passato e presente di un destino geografico” (Castelvecchi)

Regolamentazione delle lobby, ultime notizie dal fronte europeo

L’analisi della Commissione europea traccia una fotografia puntuale dell’attuale carente quadro normativo in materia di lobbying, evidenziando come la frammentazione delle regole esistenti renda del tutto inefficace un monitoraggio dei rapporti tra portatori di interessi e decisori pubblici. L’intervento di Federico Anghelè, direttore di The Good Lobby

Una crittografia a prova di futuro (quantistico)

Occhio: chiunque perfezioni il calcolo quantistico prima degli avversari potrà svelare qualsiasi segreto. E tutti i dati sensibili raccolti oggi sono vulnerabili, a prescindere dalle protezioni. Un istituto negli Usa pensa di avere le soluzioni, e c’è chi si prepara ad abbracciare oggi la crittografia a prova di futuro

Un piano straordinario per le materie prime alimentari

Il governo è impegnato a produrre il piano energetico nazionale. La strategia si limita all’energia per le cose (gas, petrolio, rinnovabili) e omette le Kilo calorie per gli esseri viventi (umani, animali, vegetali). In una recente audizione in Commissione Agricoltura presso il Senato della Repubblica, Pietro Paganini (Competere) ha invitato il governo e le istituzioni a promuovere un piano per le materie prime alimentari

Propaganda, vista Chigi. La surreale rassegna stampa russa

Di Maio “autorizza” la sospensione delle forniture militari a Kiev. Conte stacca la spina a Draghi “per la guerra in Ucraina”. Passeggiata nella surreale rassegna stampa russa con vista sul caos intorno a Palazzo Chigi

La crisi di governo e il volto cinico della politica

Sono cinici perché sono cosi allenati a dare il prezzo a tutto, da farlo con la stessa velocità delle macchinette che usano nei supermercati, prima di porre la merce sugli scaffali. Ma sono e restano cinici perché non conoscono il valore di niente. La riflessione di Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma

A Teheran il vertice che cambia tutto. I dossier sul tavolo

Dalle trattative nucleari alla guerra in Ucraina, dalle forniture militari agli equilibri in Medio Oriente. Perché il vertice di martedì a Teheran tra Putin, Erdogan e Raisi sarà un crocevia. L’analisi di Francesco Petrucciano (Geopolitica.info)