Intervista all’economista, saggista e docente: se c’è qualcuno che deve farsi trovare pronto per ricevere e maneggiare i fondi dell’Europa quello è il governo, perché gli imprenditori già troppo hanno dato. L’Italia paga in bolletta anni di ideologia e veti, ora serve più nucleare per sopravvivere. Maastricht? Regole non hanno mai avuto senso, non servivano 30 anni per capirlo

Archivi

Rischi e benefici del Chips Act europeo

Il piano della Commissione europea è in linea con lo zeitgeist dei ruggenti anni ’20: ritorno dello Stato e sicurezza delle supply chain per provare a invertire il trend tecnologico a proprio favore. Asml, campione europeo, lo difende. Ma spesso l’innovazione non è un processo pianificabile, specialmente in un’industria come quella dei semiconduttori…

Il piano di Bruxelles contro caro bollette e crisi energetica

La Commissione europea ha presentato la sua strategia. Previste “misure drastiche” per porre fine alla dipendenza dalle importazioni dalla Russia, con l’istituzione di una “riserva strategica”

Fake e carri armati. La guerra (ibrida) di Putin nel Donbas

Falsi allarmi, memetic warfare, disinformazione. Mentre i carri russi varcano i confini ucraini ed entrano nel Donbas, c’è un’altra macchina da guerra messa in moto da Vladimir Putin. L’analisi di Arije Antinori, professore di “Criminologia e Sociologia della Devianza” alla Sapienza di Roma

Champagne e figli. Mosca, Kiev e la comunicazione della guerra

A Kiev si cerca di mantenere la calma ma tutti ormai si sentono in guerra. In Russia si cerca di mostrare che la guerra è giusta fingendo si tratti di una missione di pace

Donbass? La Cina sceglie l’ambiguità e parla di Taiwan

Telefonata tra il segretario Blinken e il ministro Wang Yi dopo il riconoscimento russo di Donetsk e Lugansk. Pechino invita al rispetto delle “legittime preoccupazioni di sicurezza di ogni Paese”. Ma quale? Non si sa

Il ritorno dell'Impero. Putin mostra le carte

Con il discorso di stasera e l’invio delle truppe a Donetsk e Luhansk probabilmente si compie, nella retorica putiniana, il passaggio definitivo da un’eredità sovietica all’adozione del discorso nazional-imperiale. Il commento del prof. Giovanni Savino (Accademia presidenziale russa, Mosca)

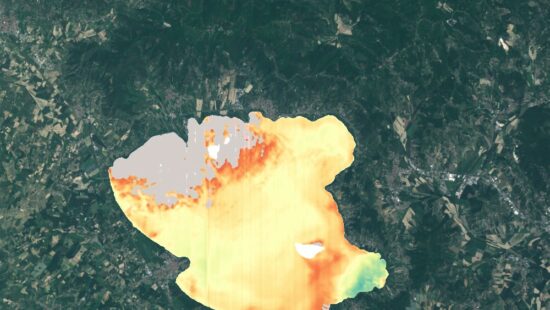

Occhi (italiani) sulla Terra. L'accordo per il nuovo satellite Prisma

Un consorzio tutto italiano vede Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, e-Geos e Sitael lavorare insieme all’Agenzia spaziale italiana per avviare la fase di studio del satellite Prisma di seconda generazione, che grazie ai suoi sensori iperspettrali monitorerà ancora più efficacemente il nostro Pianeta

La risposta di Pechino alle sanzioni Usa. Nel mirino Lockheed e Raytheon

La Cina ha imposto delle sanzioni contro le aziende americane Lockheed Martin e Raytheon Technologies, responsabili di aver fornito armi a Taiwan. La decisione arriva come risposta alle omologhe misure prese da Washington contro le aziende di Pechino e sono le prime previste dalla nuova legge “anti-sanzioni estere” cinese

Tre più uno. Così Ue e Italia vogliono sanzionare Mosca

Al Consiglio Affari esteri dell’Ue l’esame delle sanzioni pronte a partire contro Mosca. Tre scenari al vaglio: dipende da come e se i russi invaderanno l’Ucraina. Italia compatta con Germania e Francia. Ma sugli attacchi cyber è stallo