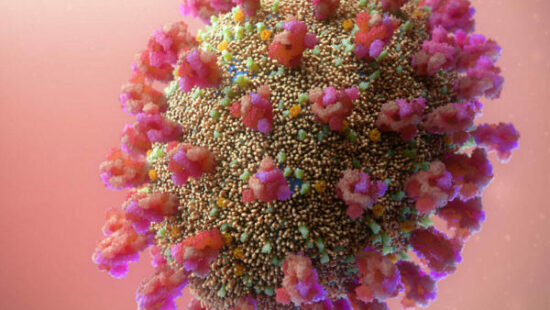

La variante Epsilon resiste di più agli anticorpi, sia quelli generati da vaccini a mRna che in seguito a infezione da Covid-19. Isolata in California, si sta già diffondendo nel resto del mondo. Per questo urge una vigile attività di sequenziamento per controllarne la traiettoria

Archivi

Libia, Hormuz e Sahel. Tutti i numeri delle missioni italiane

Per la missione in Libia si conferma un dispiegamento massimo di 400 unità. Nel Sahel la partecipazione a Takuba sale a 250 unità, mentre nel Golfo di Guinea si passa da una a due navi per contrastare la pirateria. Per lo Stretto di Hormuz l’impegno di Emasoh vale 193 unità. Tutti i numeri della delibera missioni 2021, approdata in Parlamento

Ecco come è vista da Madrid l'alleanza con l'Italia per la pace in Medio Oriente

Il ruolo di Di Maio nella riattivazione del dialogo tra palestinesi e israeliani, e la necessità di un contributo da parte di Germania e Francia per il successo dell’iniziativa, secondo la stampa spagnola

Accordi bipartisan, gli Usa ritrovano unità davanti alla tragedia

La mano tesa di Biden ai repubblicani sta avendo i suoi effetti. Tra alleanze in Congresso e conferenze stampa congiunte, ecco come cambia il clima politico in Usa (in vista del 2024)

Salvini, la destra europea, i valori. La bussola di Ocone

I partiti di destra all’opposizione a Strasburgo firmano una Carta dei valori. Nell’“Appello per il futuro dell’Europa” elementi conservatori e identitari, ma anche liberali. Netta scelta atlantista ed europeista. Firmano sia la Meloni sia Salvini, che spiega al Financial Times le ragioni della Lega in Italia. L’auspicio di Corrado Ocone

Ricerca scientifica e tutela brevettuale, il primo incontro del ciclo E=mc2. Il video

Ricerca scientifica e tutela brevettuale, il primo incontro del ciclo E=mc2 [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=b05YZg2TMYw[/embedyt] L’economia nel suo significato più profondo può esistere solo se ha come missione la comunità, ovviamente al quadrato, perché la pandemia ci ha insegnato che non ha confini territoriali. Il primo incontro E=MC2 organizzato da Boehringer Ingelheim e Formiche, con un focus particolare sul ruolo della tutela…

Con lo yuan digitale la Cina punta a gabbare le sanzioni Usa. Report Carnegie

Con l’avvento della valuta virtuale emessa dalla banca centrale cinese, Pechino punta a consentire le transazioni tra società ed istituzioni sotto sanzioni americane. Per non parlare del Grande Fratello dei pagamenti…

Il budget militare fa discutere la Francia. Ecco perché

Il governo francese è andato pesantemente sotto al Senato (236 contrari e 43 favorevoli) sulla dichiarazione del primo ministro Castex sulla Legge di programmazione militare, voluta da Macron sin dal 2017. La ministra Parly ha paventato un “complotto politico”, secondo il deputato repubblicano de La Verpillière. Ma le critiche sono sulla trasparenza…

Merkel va a Londra (per l’ultima volta) e rilancia l’asse con Uk

La cancelliera a Londra: prima l’incontro con il premier, poi l’udienza dalla regina. Ecco cosa prevede il nuovo dialogo strategico tra Regno Unito e Germania

Economia, comunità e ricerca scientifica. Oltre la pandemia

L’economia nel suo significato più profondo può esistere solo se ha come missione la comunità, ovviamente al quadrato, perché la pandemia ci ha insegnato che la salute non ha confini territoriali. Il primo incontro E=MC2 organizzato da Boehringer Ingelheim e Formiche. Video, relatori e dibattito su ricerca scientifica e tutela dei brevetti