Dal 2008 gli assetti capitalistici mondiali sono in trasformazione, e la finanza ha capito che la transizione ecologica sta diventando un’esigenza. Ma attenti a non prendere la strada sbagliata… Conversazione di Formiche.net con il sociologo Mauro Magatti

Archivi

Cambiare la missione in Afghanistan? Il gen. Bertolini spiega come

Il generale Marco Bertolini è stato il primo italiano ad aver ricoperto il ruolo di capo di Stato maggiore del comando Isaf in Afghanistan, l’impegno Nato scattato vent’anni fa. Già comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi) e della Brigata paracadutisti Folgore, qui fa il punto sulla missione dell’Alleanza Atlantica e sulle ipotesi di rimodulare l’impegno dell’Italia

Elettronica, settant'anni fatti di futuro. Intervista al presidente Benigni

Intervista a Enzo Benigni, presidente di Elettronica, il gruppo specializzato in electronic warfare e cyber-security, che festeggia settant’anni di attività, sempre alla frontiera dell’innovazione. Il segreto del successo? “La fiducia delle istituzioni, l’attenzione per ricerca e sviluppo e il convinto investimento sulle persone”

Tap, Tanap e Eastmed. I gioielli della Grecia e gli appetiti di Erdogan

Terzo ed ultimo focus sull’Egeo, con il dossier energetico in evidenza. Il contemporaneo passaggio di tre gasdotti come Tap, Tanap e Eastmed fa del Paese un nuovo player e spinge anche per una corsa al riarmo. Il ruolo di Israele e Germania, la riunificazione di Cipro, l’occhio americano

Dalla sanità all'industria. Le convergenze obbligatorie secondo Pennisi

Il tempo di convergere sulle grandi partite è arrivato. C’è la sanità, certo, ma anche l’industria. Ilva e Alitalia, per esempio. Il commento di Giuseppe Pennisi

Mediobanca e la diplomazia economica dell'Italia. Parla il prof. Farese

Conversazione con Giovanni Farese, professore di Storia dell’economia presso l’Università Europea di Roma e Marshall Memorial Fellow del German Marshall Fund of the United States, autore del libro dal titolo “Mediobanca e le relazioni economiche internazionali dell’Italia. Atlantismo, integrazione europea e sviluppo dell’Africa. 1944/1971”, edito dall’Archivio storico Mediobanca Vincenzo Maranghi

Europa e Stati Uniti, nel club con Biden ci sono Merkel e Macron. Per ora...

Incontro a tre alla Munich Security Conference tra Biden, Merkel e Macron. “L’America e l’alleanza transatlantica sono tornate”, dice il presidente Usa. Sperando che sia l’ultima occasione internazionale senza l’Italia

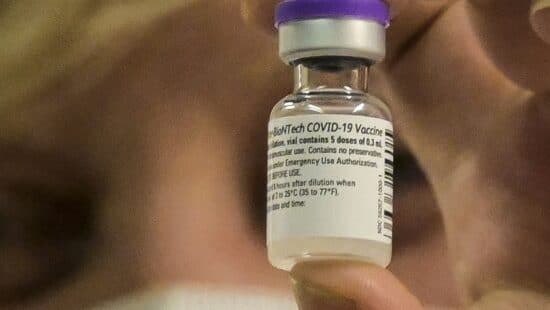

Rinunciare ai brevetti sul vaccino sarebbe un colpo letale per la ricerca

Prende corpo l’ipotesi di convincere o peggio, costringere, Big Pharma a cedere i brevetti relativi ai vaccini ai governi nazionali, affinché ogni paese si produca il vaccino da sé. Ma la mossa potrebbe pregiudicare gli investimenti in ricerca e sviluppo. L’avvocato Cerulli Irelli: il problema della scarsità delle dosi non dipende dai brevetti. Cambiare le regole in corsa è sbagliato

Legalità e giustizia, il significato del discorso di Draghi alla Camera

Non è certo un caso che il Presidente Draghi abbia sostanzialmente dedicato i 13 minuti della sua breve replica al dibattito sulla fiducia alla Camera al tema dell’etica pubblica, della legalità e della giustizia, che in Senato non aveva trattato

Mezzi, tecnologie e dottrine. Ecco l’innovazione secondo l’Esercito

L’Esercito italiano ha intrapreso con decisione la via dell’innovazione a tutto campo per affrontare scenari sempre più complessi e sfaccettati. Mezzi net-centrici, una costante collaborazione con l’industria e un nuovo modo di pensare le operazioni militari sono tra le principali ricette identificate dalle forze terrestri italiane per prepararsi alle sfide di domani