L’industria che gravita intorno alla produzione di autovetture è ancora oggi il più grande datore di lavoro privato nel mondo occidentale. Ma ora stanno emergendo, con l’arretramento dei produttori europei, nuove aree produttive, quali in primis India e Thailandia, accanto alla Cina che ospita ormai nel 2023 poco meno della metà della produzione mondiale. L’analisi di Cesare Pozzi, Professore di Economia industriale presso la Luiss Guido Carli e Università di Foggia

Archivi

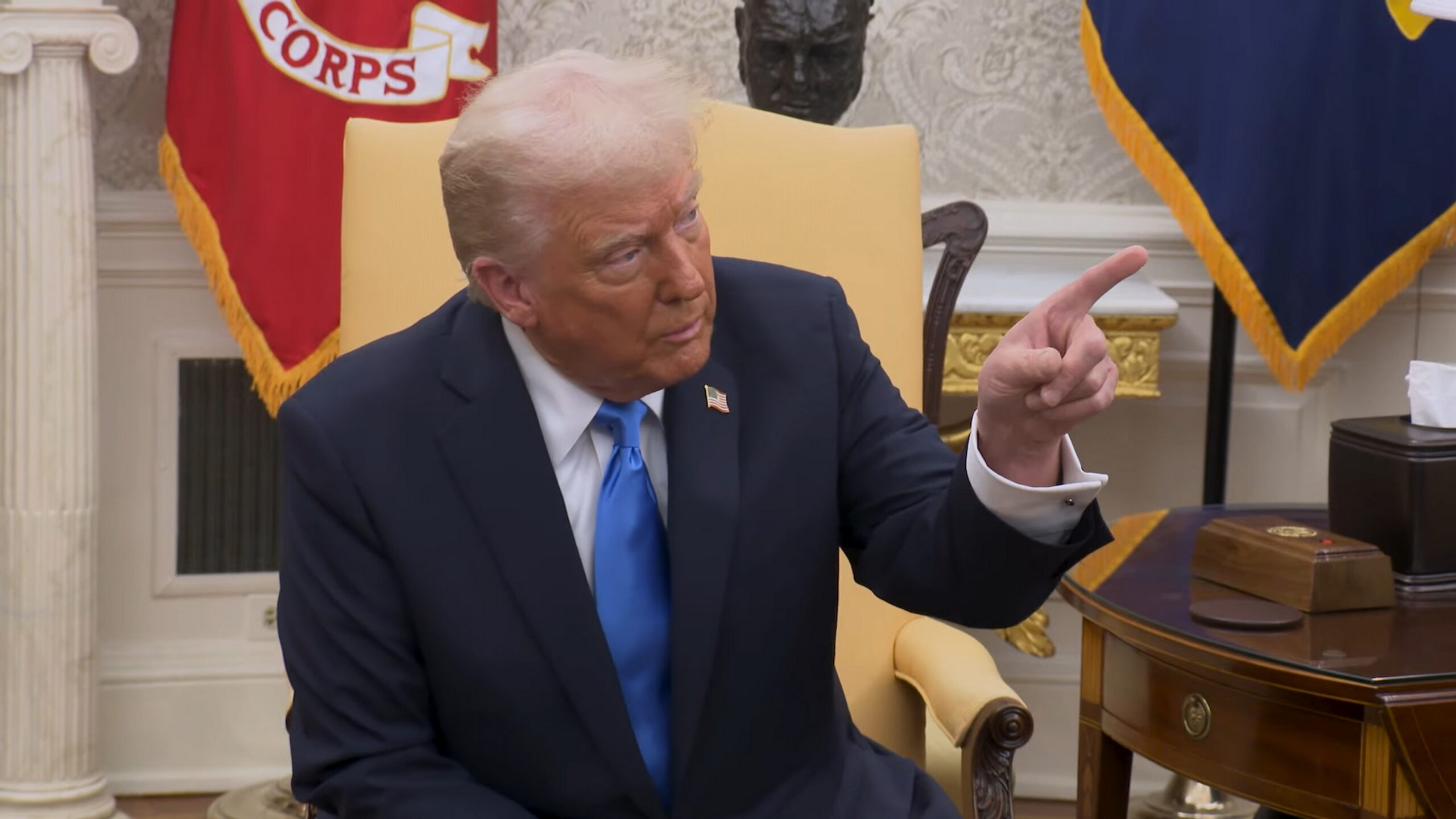

Trump e le tariffe contro l’Ue, come rispondere senza farsi male secondo Demarais

Le nuove tariffe statunitensi rappresentano una sfida per diversi Paesi europei, ma la risposta non deve necessariamente passare per una guerra commerciale. Secondo Demarais (Ecfr), una strategia più efficace potrebbe consistere nel rafforzare il mercato unico europeo e nell’espandere le opportunità commerciali con altri partner globali

È l’ora di una Nato globale. L’analisi del generale Jean

Quali che siano le ragioni dello “storico disastro” diplomatico del 28 febbraio, esso peserà non solo sull’Ucraina. L’ideale sarebbe una rivitalizzazione della Nato, aumentando l’interesse degli Stati Uniti per essa, tramite la sua trasformazione in un’alleanza globale. Il commento del generale Carlo Jean

Phisikk du role - Trump, Zelensky, l’Europa e l’eterogenesi dei fini

Chissà se da questa storia sgangherata di urla e minacce con terre rare e soldoni come sottofondo e sottosuolo – il match fra Trump e Zelensky – per un’eterogenesi dei fini che è sempre nell’aria in questo tempo originale che viviamo, non possa nascere qualcosa di buono. Un’Europa unita, per esempio, che sceglie e decide. Il commento di Pino Pisicchio

Col nucleare ci sarà (vera) sicurezza energetica. Parla Squeri

L’approvazione della legge delega da parte del Consiglio dei ministri sul nucleare sostenibile rappresenta “un momento di portata storica per il Paese”. Non solo per le garanzie che le nuovi centrali daranno in termini di approvvigionamento energetico all’Italia ma perché “in questo modo diamo risposta ai tanti italiani che si sono espressi a favore del nucleare”. Il decreto sulle bollette è un aiuto concreto a famiglie e pmi. Le critiche? “Solo ideologia”. Colloquio con il deputato forzista Luca Squeri

Condanniamo la guerra, ma ci offendiamo ogni giorno. La riflessione di Ciccotti

Aggressività, toni esagitati, offese, brutte parole nei campetti di calcio di periferia, negli studi televisivi, in Parlamento. Epperò, siamo tutti contro il bullismo a scuola. Preghiamo per la vita del Papa, e due minuti dopo ci aggrediamo. La riflessione di Ciccotti

Come i giornali leggono lo scontro tra Zelensky e Trump. Scrive D’Anna

Scene da tragedie shakespeariane alla Casa Bianca con Trump furioso che caccia Zelensky. L’Europa si schiera con Kyiv, Mosca esulta, l’Italia media, ma è il contesto internazionale che si va delineando che allarma il Vecchio continente e l’Occidente. L’analisi di Gianfranco D’Anna

Le spie russe torneranno negli Usa? Ecco rischi e opportunità

Mosca vede il rafforzamento della sua presenza diplomatica come un’opportunità per ricostruire la propria rete di spionaggio in Occidente, avvertono i funzionari americani. È un nodo cruciale nei colloqui

Cosa serve all’Ue dopo le scintille Trump-Zelensky. Scrive l’amb. Castellaneta

L’Europa è in mezzo a una serie di dilemmi esistenziali rispetto al proprio futuro: è il momento di decidere cosa diventare da grande. L’analisi dell’ambasciatore Giovanni Castellaneta

Così Meta vuole competere sull'IA con Gemini e ChatGPT

“Questo sarà l’anno in cui un assistente IA altamente intelligente e personalizzato raggiungerà più di 1 miliardo di persone, e mi aspetto che Meta AI sia quell’assistente leader”. Mark Zuckerberg lancia il nuovo progetto di Intelligenza Artificiale. Ecco di cosa si tratta