Sono trascorsi pochi giorni dalle richieste iraniane di rimuovere le sanzioni americane. In un precedente articolo su Formiche.net si era sottolineato come il regime fosse riuscito a trovare una sponda in voci “amiche” in Europa, a sostegno della falsa narrativa secondo la quale Teheran non riuscirebbe a rispondere efficacemente all’emergenza coronavirus a causa della “massima pressione” esercitata dall’amministrazione Trump. Nello scenario di crisi globale…

Archivi

Così Borrell profetizza il secolo asiatico e chiede agli Usa più multilateralismo

Josef Joffe, membro del consiglio editoriale del settimanale tedesco Die Zeit e distinguished fellow della Hoover Institution di Stanford, definiva nel libro Perché l’America non fallirà (Utet) il declino “non meno americano della apple pie”. Da oltre mezzo secolo, infatti, le profezie del tramonto del dominio a stelle e strisce si susseguono. Tutte (almeno finora) si sono rivelate false. Secondo…

L’ora di religione: il peccato di vanità

Facciamo una scommessa: poniamo che fossimo capitati in uno di quei film americani che in un lampo ti portano nell’aldilà mentre stai ancora nell’aldiquà, tanto per dare un’occhiata ai gironi dell’inferno, non si sa mai. Arrivati colà circondati da fuoco e fiamme e bruttissime facce di satanassi con forconi, code suine e zoccoli di ungulati ben pasciuti, facciamo che ci…

Su giustizia e concessioni il governo faccia chiarezza. L'appello di Aiscat e Ucpi

Concessioni autostradali e separazione delle carriere di giudici e pm. Due voci chiare e ben definite si sono alzate oggi in direzione del governo per chiedere un cambio di passo su due temi che influiscono sullo stato economico del Paese e mettono a rischio la separazione dei poteri. Gli appelli al governo sono arrivati da Aiscat, in conseguenza del via…

Il paladino dell'austerità espansiva

Improvvisamente ci ha lasciato ieri Alberto Alesina, economista italiano, docente ad Harvard. Milanese, bocconiano, editorialista de Il Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, ispiratore di tendenze pro-mercato anche nella sinistra italiana e controverso autore di saggi accademici e volumi divulgativi. Una scomparsa che giunge in un momento particolare. Proprio quando Angela Merkel, paladina dell’idea dell’austerità espansiva (così cara…

A mente libera

A mente libera, oggi possiamo dire di vivere in un mondo nel quale paghiamo il prezzo di un mancato investimento, se non di un disinvestimento, nella capacità politica. Siamo nel pieno di un cambio di era, di una svolta storica in una transizione che dura da più di trent’anni. Ciò che certamente sappiamo è la crisi de-generativa dell’ordine liberale, ciò…

E ora Haftar chiama i suoi alla guerra santa contro la Turchia

I militari dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) stanno combattendo una guerra santa contro gli invasori turchi. Agenzia Nova riferisce le parole dette dal comandante dell'Lna, il miliziano della Cirenaica Khalifa Haftar, in un messaggio audio destinato ai militari, in occasione della fine del mese sacro di Ramadan. “Si tratta di una guerra che ha come obiettivo la vittoria e qualsiasi elemento turco è un…

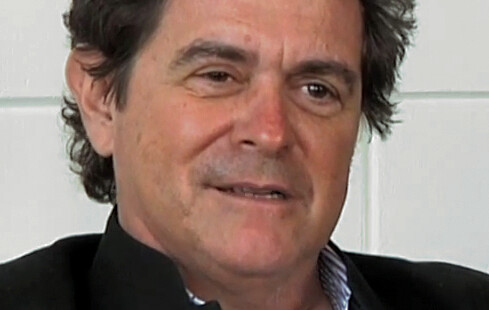

Tra Cina e Occidente è tempo di dialogo. La versione di Massimo D'Alema

Una riflessione seria sulle prospettive del multilateralismo non può che prendere le mosse dal riconoscimento che quello che è stato definito l’ordine mondiale liberale è entrato in una profonda crisi all’origine della quale non vi è l’aggressione di forze esterne, come si pensa in una parte dell’occidente, ma, a mio giudizio, proprio il venire meno dei presupposti ideologici che hanno…

Ritorno alla normalità. Così Trump spinge per le riaperture (e gioca a golf)

Nel lungo week-end americano del Memorial Day, lunedì 25, Donald Trump torna sui suoi campi da golf, per giocare una partita, ma anche, e forse soprattutto, per dare un altro segnale di "ritorno alle normalità", come se l’emergenza coronavirus fosse finita. La sortita del presidente in Virginia è la prima del magnate in uno dei suoi club di golf dall’inizio…

Perché è urgente riformare la giustizia (anche per l’economia). Parla Vietti

“L’Italia ha bisogno di realizzare finalmente le riforme del Csm e della carriera dei magistrati, le proposte ci sono ma restano in un cassetto. E, in generale, c’è bisogno di selezionare una nuova classe dirigente”. Michele Vietti, avvocato e docente di Diritto commerciale, è stato tra l’altro sottosegretario alla Giustizia e vicepresidente del Csm. L’inchiesta sul pm Luca Palamara e…