“Dovrebbero essere attuate misure per proteggere i consumatori dall’acquisto di prodotti pericolosi o illegali, con particolare attenzione alla prevenzione della vendita e della distribuzione di prodotti che potrebbero essere dannosi per i minori”, ha spiegato la Commissione

Archivi

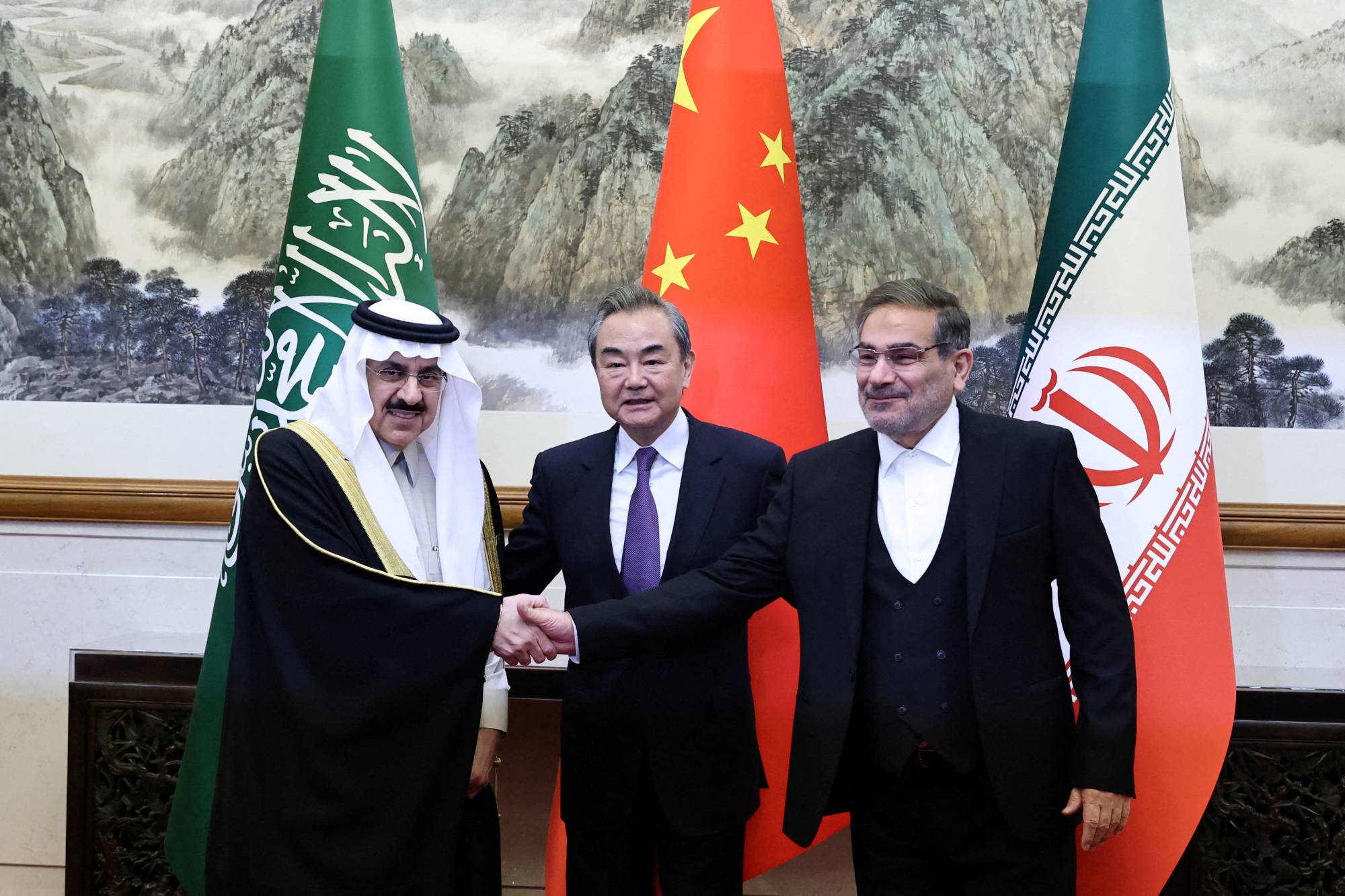

Ecco perché la Cina soffre il caos in Medio Oriente

La Cina è in difficoltà in Medio Oriente, una regione in cui la strategia di guadagnare in disparte sta diventando sempre più impossibile da mantenere. Pechino cerca un complicato equilibrio tra Israele, Iran e regione del Golfo

Washington non lascia, anzi raddoppia. Nuovi aiuti per l'Ucraina

Sull’onda dell’approvazione del pacchetto di aiuti da parte del Congresso, il segretario alla Difesa dovrebbe annunciare in giornata una nuova tranche di aiuti a lungo termine per l’Ucraina. Ecco i dettagli

Il Mossad e quel circuito virtuoso degli ex spiegato da Paolo Salvatori

“Col sotterfugio farai la guerra” è un antico motto del Mossad israeliano tratto dal libro dei “Proverbi”. È anche il titolo di una sezione del libro “Intelligence, quo vadis?” di Paolo Salvatori (già alto funzionario dell’Aise) pubblicato da La Lepre Edizioni. Ne pubblichiamo un estratto che tratta del ruolo del servizio alla luce dell’attacco di Hamas perpetrato nel Sud di Israele il 7 ottobre scorso

Estradizione verso la Cina. Ad Ancona c’è un nuovo caso

Un ingegnere sulla quarantina si trovava in vacanza a Numana, convinto di essere al sicuro dopo il no tedesco alla consegna alle autorità della madrepatria. È in carcere da oltre un mese. Ma c’è un precedente: la Cassazione, con una storica sentenza, ha ribaltato il via libera deciso della Corte di Appello (sempre della città delle Marche). Harth (Safeguard Defenders): “L’Ue sospenda tutti gli accordi bilaterali con Pechino e Hong Kong” in materia

Sulle auto elettriche la Cina gioca sporco non solo fuori casa

Dopo aver creato un eccesso di offerta e depresso i prezzi a causa degli ingenti sussidi pubblici ai costruttori domestici, ora Pechino concentra gli aiuti su pochi eletti. Lasciando tutti gli altri a bocca asciutta e condannandoli all’estinzione

La sicurezza al centro del partenariato strategico Ue-Golfo

A 24 mesi dal primo annuncio, il nuovo vertice tra Unione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo segna una pietra miliare nei rapporti blaterali: le due aree strategiche hanno messo al centro il tema della sicurezza alla luce delle recenti tensioni. Un passo che investe nelle relazioni di medio-lungo periodo

Così l’India rafforza la cooperazione internazionale tramite gli attaché militari

Tre colonnelli indiani saranno inglobati in altrettanti comandi strategici statunitensi, mentre New Delhi spinge la cooperazione internazionale sulla Difesa anche attraverso il ruolo centrale che gli attaché militari stanno svolgendo in Paesi chiave per la sua proiezione geopolitica

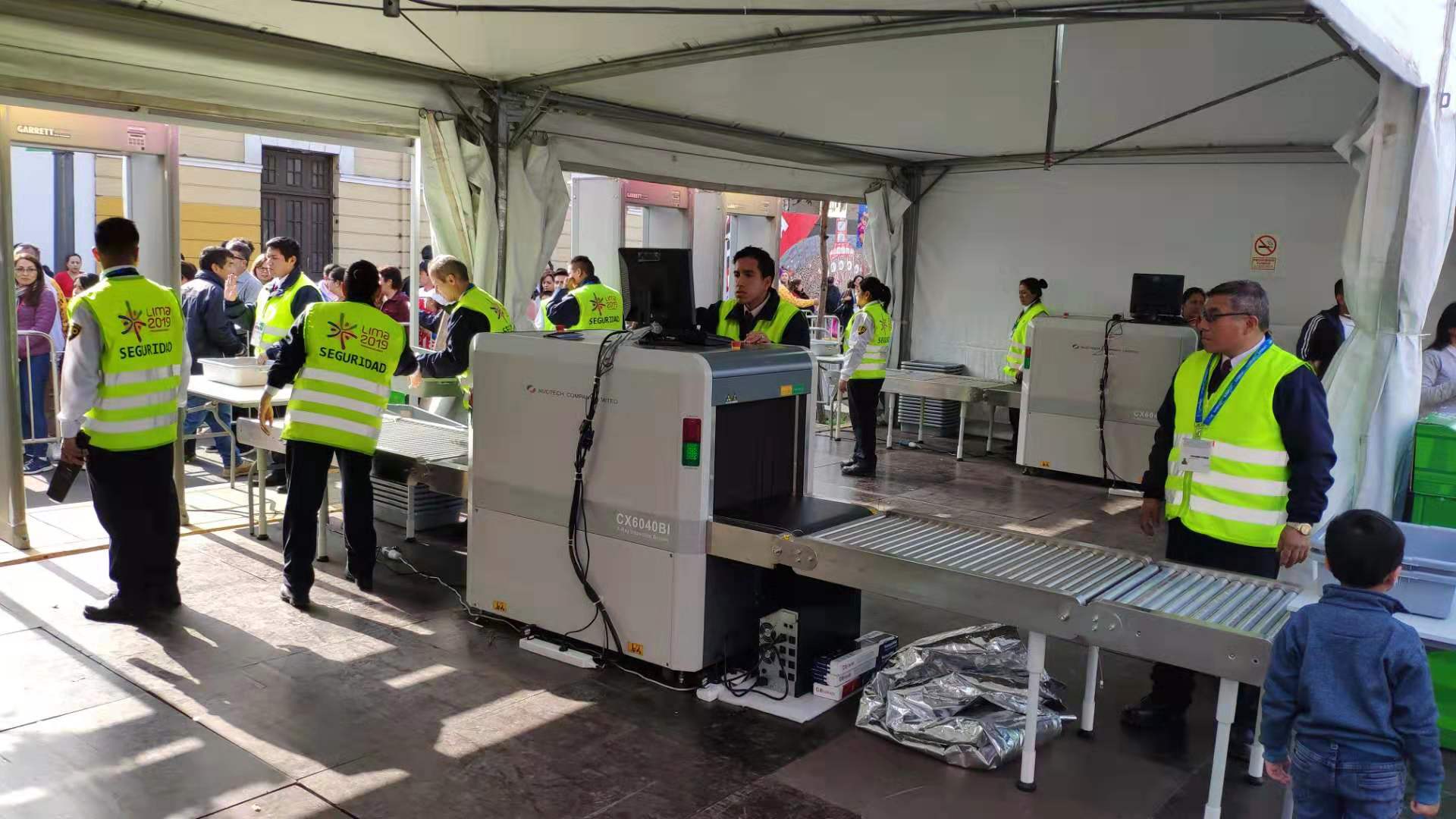

Indagine Ue sulla cinese Nuctech. Tra i clienti anche l’Italia

La società di attrezzature di sicurezza è stata oggetto del raid condotto all’alba di martedì dalle autorità di Bruxelles utilizzando i nuovi poteri anti-sovvenzioni straniere. I macchinari presenti anche all’aeroporto di Pisa

Ingerenze russe. Cosa dice la risoluzione Ue non votata da FdI, Lega e M5S

Il Parlamento invita i leader dell’Unione e degli Stati membri a contrastare con urgenza i tentativi di ingerenza russa, anche in vista delle prossime elezioni europee. Il meloniano Fidanza accusa “il centrosinistra” di usare il tema come “clava” contro gli avversari