Il passaggio nel Canale di Suez è già garantito a tutti gli Stati. La Convenzione di Costantinopoli del 1888 di cui l’Italia è parte, è chiara nel prevedere che “il canale sarà sempre libero, in tempo di guerra come in tempo di pace, a ogni nave mercantile o da guerra, senza distinzione di bandiera”. Ma a che serve questo principio se poi appena fuori il Canale possono esservi problemi di navigazione?

Archivi

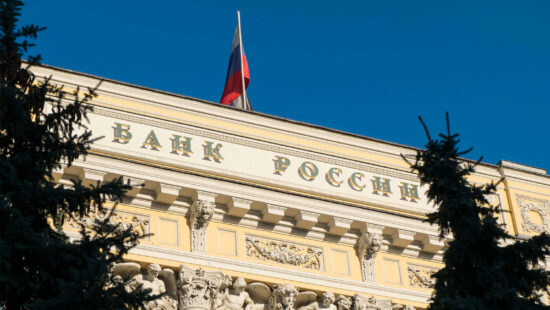

È giusto confiscare le riserve della Banca centrale russa. Scrive Lucas

Il sequestro dei beni russi è moralmente, politicamente, legalmente e strategicamente giusto. Spiazza il regime di Putin e rafforza la credibilità dell’Occidente. Il commento di Edward Lucas, non-resident senior fellow del Center for European Policy Analysis

Perché l’attacco iraniano alla Tower 22 è un test politico per Biden

L’uccisione alla Tower 22 di tre militari americani apre una serie di polemiche interne negli Stati Uniti in campagna elettorale e porta a riflessioni sulla politica da adottare nei confronti di Teheran, mandante supposto delle milizie sciite anti-Usa in Medio Oriente

Se la (dis)informazione è arma di una guerra ibrida. L'opinione del gen. Tricarico

Un ministro o un governo andrebbero valutati per le azioni, ovvero le scelte politiche fatte, e non sulla base dei gossip riportati dai media. A questo proposito riportiamo l’opinione del generale Leonardo Tricarico relativo all’articolo apparso su Il Fatto Quotidiano dopo l’intervento del ministro della Difesa

Sinner, modello per la rinascita italiana? L’Italiano medio lo ama, ma non lo imita

Il Belpaese stregato dal trionfo del tennista in Australia. Peccato che il riconoscimento del merito e del rigore sia ristretto alle gare sportive, e non a tutti i settori della vita sociale. Il commento di Giuseppe De Tomaso

Più sicurezza nel Mediterraneo con il via libera Usa ai caccia per Turchia e Grecia

Dal Dipartimento di Stato americano semaforo verde per gli F-16 ad Ankara e per gli F-35 ad Atene, strumento geopolitico per allargare la sfera di difesa e sicurezza in un’area attraversata da vecchie e nuove tensioni. Intanto a Istanbul due killer sparano nella chiesa cattolica

Usa-Cina, di cosa parleranno Biden e Xi nella loro prossima telefonata

Nell’incontro di Bangkok si è parlato dei macro-temi che riguardano le due grandi potenze e si è deciso per una nuova telefonata tra Biden e Xi con l’obiettivo di mantenere attiva la comunicazione

Perché sull'Africa la visione del G7 deve andare oltre la questione energetica

Sebbene il settore energetico rappresenti un elemento fondamentale, che va senz’altro consolidato e potenziato, una strategia nazionale di interesse continentale deve essere strutturata in modo ben più ampio e coraggioso, definendo obiettivi di lungo periodo che possano caratterizzare un ruolo dell’Italia più esteso e radicato. L’analisi di Nicola Pedde, direttore dell’Institute for global studies e professore di Geopolitica dell’energia

Cosa si aspetta Washington dalla presidenza italiana del G7. L'analisi dell'amb. Reeker

Roma può cogliere l’opportunità della presidenza del Gruppo per portare avanti temi fondamentali in un momento cruciale come questo, caratterizzato da turbolenze geopolitiche uniche, in un anno di elezioni che coinvolgono la metà della popolazione mondiale. L’analisi di Philip T. Reeker, ambasciatore, partner e lead della Europe&Eurasia practice all’Albright Stonebridge Group e chair del Global Europe program presso il Wilson center

L’intelligence tra diritto e intelligenza artificiale. La lezione di Valentini

Marco Valentini, magistrato del Consiglio di Stato e già Prefetto della Repubblica, è intervenuto al Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri con una lezione dal titolo “Sistemi d’intelligence e approcci regolatori”, ecco cosa ha detto