Il rapporto evidenzia il continuo e deciso sostegno dell’opinione pubblica all’Ucraina, il forte supporto all’Alleanza Atlantica e il crescente impegno degli Stati membri a migliorare le proprie capacità di difesa e deterrenza

Archivi

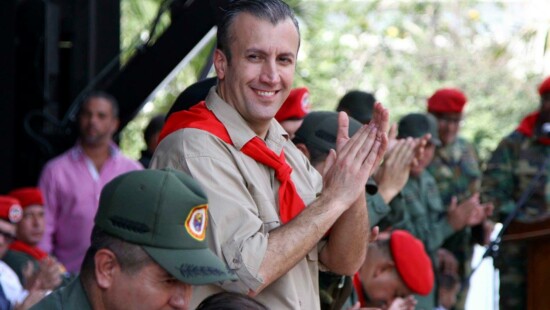

Il nuovo scandalo venezuelano ruota (naturalmente) intorno al petrolio

Scoppia la lotta di potere tra il leader del regime, Nicolás Maduro, e il ministro Tareck El Aissami. Chi è l’uomo di potere (legato a Hezbollah) che si è dimesso per l’indagine di corruzione nella petrolifera statale Pdvsa

L’Asia divisa sull’Ucraina. Xi vede Putin e Kishida vola da Zelensky

Il premier giapponese è a Kyiv per ribadire il sostegno di Tokyo e l’interconnessione tra i quadranti indo-pacifico ed euro-atlantico. È una visita storica per quattro ragioni. Ecco quali

Quanto rischia l'Italia dalla peggiore siccità degli ultimi 70 anni

Non ha molto senso essere ricchi d’acqua ma poveri di infrastrutture idriche: questo deve essere il messaggio per un Paese come il nostro dove vige la regola che alle grandi emozioni legate alle emergenze, come questa siccità, seguono grandi rimozioni. Lo studio presentato dalla Fondazione Italiadecide e realizzato dalla Fondazione Earth Water Agenda con Proger

Sulla (giusta) riforma francese ci guadagna Le Pen. L'analisi di Ceccanti

Secondo il costituzionalista la riforma delle pensioni “era necessaria: il sistema precedente era insostenibile”. L’opposizione ha “ottenuto il miglior risultato possibile: ha scaricato su Macron e Borne l’incombenza di questa riforma, fiaccando governo e presidenza”

Perché Bakhmut è lo specchio della guerra in Ucraina

Bakhmut per gli ucraini è il simbolo della riuscita della controffensiva e perderla significherebbe aprire di nuovo ai russi la strada verso Kharkiv. Il bivio drammatico di fronte ai vertici militari e politici è tra il continuo tamponamento del fronte e il conservare le forze per la prossima ipotetica offensiva

I nuovi poteri del notaio con la riforma Cartabia

Da qualche giorno i notai sono diventati alternativi ai giudici come presidio qualificato per la tutela dei soggetti fragili e delle operazioni relative ai beni ereditari. L’analisi del notaio Angelo Lauria dello studio Ricci e Radaelli

Fermare la frana delle banche regionali. La promessa di Yellen

Nel suo intervento all’American bankers association, il segretario al Tesoro ed ex capo della Fed, Janet Yellen, rassicura mercato e investitori. L’imperativo di Washington è impedire nuove corse ai depositi e conseguenti knock out del credito, soprattutto a livello locale

Nuove scoperte e progressi dai Brics, Israele, Giappone e Corea del Sud

Nell’intervento precedente abbiamo parlato di nuove scoperte e progressi scientifici da Stati Uniti d’America, Russia, Gran Bretagna, Germania e Finlandia. Oggi analizzeremo passi in avanti in ulteriori Paesi. L’analisi di Giancarlo Elia Valori

Non solo flussi, le minacce ibride che incombono sull'Ue secondo Bonfrisco

Sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico: “L’Italia è stata capace di raccogliere attorno a sé consenso e alleanze. Roma e Berlino legate dalla capacità produttiva. Il Patto di stabilità? Mi auguro che alcuni commissari non abbiano più un approccio obsoleto”. Conversazione con l’europarlamentare della Lega