Aumento dei prezzi delle materie prime, comportamenti opportunistici, carenza di manodopera specializzata, difficoltà di accesso al credito bancario. Ecco le criticità citate nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza presentata oggi

Archivi

Guerra, frodi fiscali e pirati della finanza. I rischi per l'economia secondo l'intelligence

Nella relazione sull’attività svolta nel 2022, l’intelligence italiana, guidata da Elisabetta Belloni, ribadisce la massima allerta sui gruppi ostili pronti a calare sull’industria e su chi elude il fisco. E occhio al costo del denaro e alla mina delle sofferenze bancarie

Arriva il divieto di TikTok per i dipendenti pubblici di Usa e Canada

Washington e Ottawa hanno dato seguito agli annunci di proibire l’uso dell’applicazione su dispositivi governativi. Seguono a ruota la Commissione europea e il governo italiano tra i timori di trasferimento dei dati degli utenti verso la Repubblica Popolare

La guerra in Ucraina ha cambiato il lavoro dei nostri 007. Cosa c’è nella relazione annuale

Il conflitto ha evidenziato una “sempre più stretta osmosi” tra le dimensioni internazionale e interna della minaccia. Ecco il documento, che già nella sua forma innovativa sottolinea l’importanza della cultura dell’intelligence. La minaccia nucleare russa? “Improbabile”. Alla presentazione il sottosegretario Mantovano, Belloni (Dis), Guerini (Copasir), Caravelli (Aise) e Parente (Aisi)

Cybersecurity, sanzioni e dipendenza dalla Cina. L'analisi di Zecchini

Nel caso dell’Italia si parla spesso con allarme della dipendenza dalla Cina. Ma non si ha notizia di uno studio completo di quanto profonda sia la sua presenza nei nostri sistemi essenziali sia nel campo dell’elettronica, sia in quelli delle Ict, energia, apparati militari e industrie di base. Il commento di Salvatore Zecchini

Come investire i risparmi dei pensionati? L'esempio australiano e le scelte italiane

Qual è l’utilità di volgere lo sguardo verso il sistema pensionistico di un Paese agli antipodi geografici rispetto al nostro e col quale l’interscambio è giocoforza ridotto? Comprendere che utilizzo intende fare del risparmio dei pensionati significa in ultima istanza intuire il senso più profondo che un Paese intende dare al proprio stare nel mondo. L’analisi di Uberto Andreatta

I tre pilastri da rafforzare per una nuova politica energetica. Scrive Dal Fabbro

Sicurezza energetica, competitività dei prezzi e sostenibilità: sono questi i tre aspetti da considerare nel delineare una politica energetica che possa affrontare le sfide demografiche e geopolitiche. Fare sistema e sburocratizzare sono due chiavi del processo, per non passare dalla dipendenza dalla Russia a quella di altri Paesi che controllano le materie critiche fondamentali per la transizione energetica. L’intervento di Luca Dal Fabbro, presidente Iren SpA

Quelle navi da guerra iraniane sulle spiagge di Rio de Janeiro

Due imbarcazioni militari, tra cui la più grande dell’Iran, sono state autorizzate a ormeggiare nella capitale brasiliana. Quali sono i rischi e le motivazioni

Ronaldo, premio Nobel per calcio e pace fra Israele e Arabia Saudita

Usando voce e risonanza mediatica per incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra Israele e Arabia Saudita, Ronaldo potrebbe contribuire al superamento delle divisioni regionali e al raggiungimento della pace

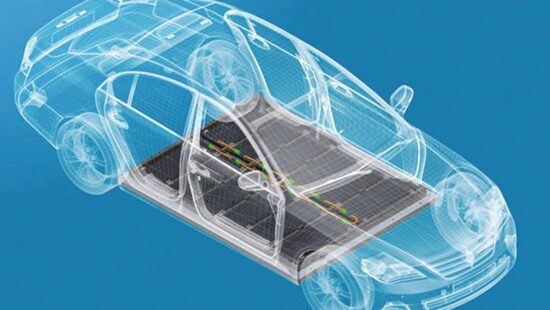

Auto elettrica, Berlino tira dritto grazie alla Cina (che apre la guerra dei prezzi)

La Germania risponde alle preoccupazioni italiane: avanti a tavoletta sulla conversione all’auto elettrica. E intanto Catl, gigante cinese delle batterie, forte della sua posizione dominante lungo la catena di approvvigionamento, apre una guerra dei prezzi per sbaragliare i concorrenti