Un passo in più verso la mobilità aerea di domani. Leonardo e Aeroporti di Roma hanno annunciato una partnership per equipaggiare i cosiddetti vertiporti, le infrastrutture ideate per far atterrare, in verticale e in sicurezza, i droni e, un domani, gli aerotaxi con soluzioni tecnologiche all’avanguardia che possano essere al servizio della mobilità aerea del futuro

Archivi

Eppur si muove. Ragioni contro il disfattismo antioccidentale

Dal G7 di Elmau al summit Nato a Madrid, il fronte occidentale c’è e si fa sentire. Ma fa anche i conti con le sue contraddizioni: il tiro alla fune con Erdogan, l’end-game ucraino, l’assenza di una strategia per i Paesi non allineati. Il commento dell’ambasciatore Giovanni Castellaneta

Phisikk du role - Ius Scholae, la cittadinanza che divide (e la paralisi del Parlamento)

È evidente che la maggioranza a sostegno di Draghi sarà destinata a spaccarsi in occasione di un voto ad alta caratura identitaria per le alleanze che si profilano per le prossime elezioni. Ma è possibile che il Parlamento debba condannarsi solo alla ratifica degli atti di governo se non vuole saltare per aria? La rubrica di Pino Pisicchio

Le crisi del Mediterraneo fotografano il Fronte Sud Nato

Nel Mediterraneo, il Fianco Sud Nato, si muovono varie forme di crisi in sovrapposizione. La regione soffre dinamiche di instabilità che interessano vari Paesi, oltre che gli effetti della difficile ripresa dalla pandemia e della guerra russa in Ucraina. L’importanza dell’area è cruciale, anche per l’Italia

Non solo Evergrande. L'altra mina cinese è Fosun

Nei giorni in cui il colosso del mattone prova a evitare il baratro con un nuovo piano industriale, le azioni del principale conglomerato industriale privato cinese crollano del 35% a causa di un debito da 40 miliardi di dollari sfuggito di mano. Moody’s già vede il contagio. Intanto Shimao è ufficialmente in default, non avendo ripagato un’obbligazione da un miliardo di dollari scaduta il 3 luglio

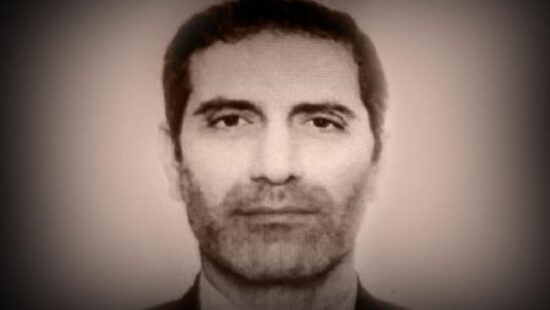

Il diplomatico-terrorista iraniano che rischia di tornare in patria

Il governo belga ha presentato in parlamento una convenzione sul trasferimento di persone condannate a Teheran. Per la Resistenza è una proposta “vergognosa” che tutela il regime e mette a rischio i cittadini europei

Covid sfuggito da un laboratorio Usa? Russia e Cina alleate sulla fake news

La propaganda di Mosca travisa le parole dell’economista Sachs. Si muove anche la diplomazia di Pechino. È l’ennesimo caso in cui le due narrative si sovrappongono con un unico obiettivo: indebolire l’Occidente

La guerra in Ucraina e il metodo Spadaro. La lettura di Cristiano

In un importante articolo sulla guerra in Ucraina, il direttore de La Civiltà Cattolica indica un metodo per non cadere nella logica dei buoni contro i cattivi, senza alterare la realtà tremenda dei fatti. È un metodo che l’Europa potrebbe assumente politicamente, per proporre una pax culturalmente europea

Il ciclo vitale del M5S è finito. Panarari spiega perché

Il docente e politologo: “Da partito di maggioranza relativa, consustanziale al governo, il Movimento si è trasformato in un elemento di destabilizzazione per l’esecutivo”

Garanzia, l'intuizione di Letta che sfugge a Salvini. Parla Mannino

Intervista all’ex ministro Dc: Letta ha fatto del Pd il partito della garanzia, a destra non ci riescono e Palazzo Chigi si allontana. In pace e in guerra la chiave è dire sempre: “Ci siamo”. Salvini? La crisi della Lega è reversibile, a una condizione