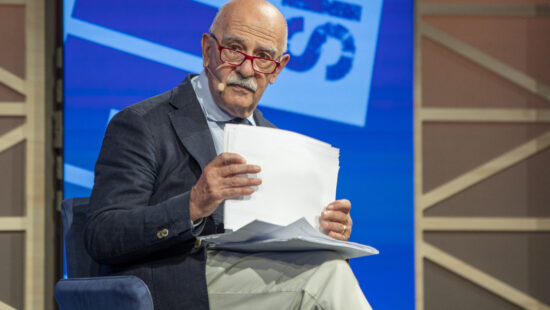

È nato il “Parlamentino” del Patrimonio italiano. Il primo organo di confronto e di coordinamento sul patrimonio architettonico, artistico, storico e culturale dal 1946. Tutti i dettagli della consulta che si avvale della segreteria tecnica di Assopatrimonio e il patrocinio del Cnel

Archivi

Tutto sul summit Biden-Moon, con un po' di Cina e molti semiconduttori

Il vertice tra il presidente americano e quello sudcoreano simboleggia un avvicinamento strategico, in chiave di contenimento cinese. Il pivot americano in Asia passa anche da Seul, alleato storico e pedina essenziale nella battaglia all’ultimo semiconduttore

Il 5G cinese può spegnere le città? Nuove rivelazioni dall’Australia

L’intelligence australiana ha passato otto mesi a cercare modi per rendere sicure le apparecchiature 5G cinesi. Ma ha concluso che era impossibile: Pechino può decidere di “spegnere” le città del Paese. In un libro nuove rivelazioni che interessano anche l’Italia

Cos'è il "Polish Deal", il Recovery Plan visto da Varsavia

La Polonia riceverà quasi 38 miliardi di prestiti a fondo perduto dal Recovery Plan, al quarto posto dopo Italia, Spagna e Francia. E come il nostro Paese sarà un centro di sperimentazione, in cui l’indirizzo politico può determinare la sterzata a pochi metri dal baratro, la rinascita o la caduta, la vita o la sopravvivenza

Tanto risparmio, pochi figli. L'Italia dopo la pandemia secondo Blangiardo (Istat)

Intervista al presidente dell’Istituto di statistica: la tenuta dei redditi di tante famiglie ha dimostrato la naturale vocazione al risparmio degli italiani. Ora i problemi sono una denatalità che sembra non arrestarsi e la ripresa dei consumi

Così il mondo può superare l'era delle pandemie. Scrive Testori Coggi

Il Covid-19 ci ha insegnato che la salute della popolazione mondiale può essere messa in pericolo da eventi e azioni di una parte del mondo e che la protezione di questa salute dipende da soluzioni globali: questa è una responsabilità a cui nessun Paese può sottrarsi. L’analisi di Paola Testori Coggi, Lead Co-Chair, T20 Task Force on Global Health and Covid-19, pubblicato nel primo numero della rivista Healthcare Policy

Se destra e sinistra non vogliono amministrare Napoli

Il tempo del centrodestra e del centrosinistra come circoli finalizzati alla raccolta del consenso per vincere alle elezioni è finito. L’evanescenza, l’evaporazione di siffatti club hanno dimostrato che agire politicamente significa avere idee, proposte per il buon governo delle comunità sia al centro che in periferia

La sinistra delle bandiere e quella delle bandierine. Il mosaico di Fusi

L’iniziativa del segretario del Pd ha incontrato il no di Draghi e pure di una fetta del suo partito. Conte e i 5 Stelle tacciono, a dimostrazione che l’alleanza ancora non c’è. Ma se si guarda al merito, Letta qualche freccia al suo arco ce l’ha. Il mosaico di Fusi

كيف توسطت مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تطرقت مجلة "فورميكي" الإيطالية إلى الدور الذي لعبته مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، موضحة أن القاهرة لعبت دورًا رئيسيًا وهو ليس بالدور المفاجئ. وقالت أليسيا ميلكانجي، أستاذة التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في جامعة سابينزا بروما، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية و حركة حماس سمح للرئيس…

Il cyber esercito libico alza il tiro e attacca gli Usa. La reazione dell'ambasciata

Dopo le diffusione incrociata di falsi documenti a scopo di destabilizzazione politica tra Tripoli e Bengasi per la prima volta viene tirato in ballo il neo inviato statunitense Norland. I tweet dell’ambasciata americana con dichiarazioni che avrebbero fatto scalpore. Peccato che erano fake