160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. 160 anni in cui i due paesi hanno rafforzato il proprio cammino democratico, condiviso gli stessi valori di libertà, promosso i diritti umani, il rispetto delle minoranze, lo Stato di diritto. Il lancio del portale ufficiale per le celebrazioni

Archivi

Così Putin (con Xi e Iran) tifava per Trump. Parola degli 007 Usa

Un rapporto dell’intelligence americana accusa la Russia di aver interferito nelle elezioni presidenziali per danneggiare Joe Biden, le operazioni sono state “autorizzate da Putin”. Sotto accusa anche l’Iran di Khamenei. Ma sulla Cina gli 007 si dividono

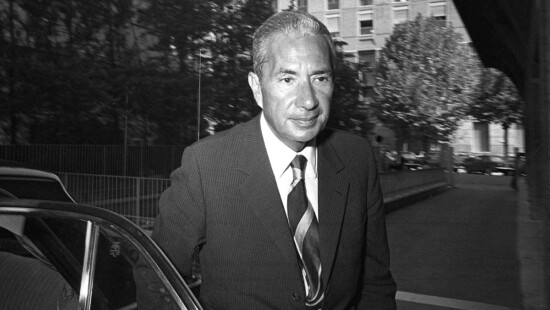

Moro, il compromesso storico e l'eredità politica. Il ricordo di Fioroni

Giuseppe Fioroni, deputato dem ed ex presidente della commissione d’indagine sul rapimento e sull’uccisione di Aldo Moro, nel giorno dell’anniversario della strage di via Fani, ricorda il presidente della Democrazia Cristiana

Retro(En)Marche. Così Draghi e Macron rilanciano AstraZeneca

Telefonata Draghi-Macron, segnali incoraggianti dall’Ema, da giovedì si riparte con AstraZeneca, “sospensione solo temporanea”. Intanto il commissario Figliuolo annuncia: riassorbiremo il ritardo grazie a Pfizer

Perché quello tra Facebook e News Corp è un accordo storico

L’accordo segna la fine delle ostilità e anticipa un riallineamento tra Big Tech e giornalismo. Un precedente che potrà valere anche in Europa?

Indo-Pacifico e nucleare. Tutti i numeri della strategia Global Britain

Dopo mesi di rinvii, il governo britannico presenta la sua strategia “integrata” per la Global Britain. La Russia? “Il pericolo maggiore”. Linguaggio più morbido con la Cina. Meno truppe ma più moderne e aumento delle testate atomiche. Tutti i dettagli

La Cina blocca Signal, app che dava voce a dissidenti e giornalisti. Il video

La Cina blocca Signal, app che dava voce a dissidenti e giornalisti [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_Khg7_fdmds[/embedyt] Signal, app di messaggistica istantanea divenuta popolare negli ultimi tempi come alternativa a WhatsApp, non è più utilizzabile in Cina dal 15 marzo. Per utilizzarla è ora necessaria una Vpn, una rete privata virtuale che riesce ad aggirare il divieto. Signal è stata scaricata più di mezzo…

Campidoglio, Gualtieri è pronto. Ma Calenda e Raggi restano in campo

L’ex ministro dell’Economia sarebbe pronto ad annunciare la sua candidatura alle primarie romane. Rottura con Carlo Calenda che ha confermato il suo impegno: “Ci confronteremo alle elezioni”. I cinquestelle al primo turno sosterranno Virginia Raggi. Intanto Giorgia Meloni ha chiesto agli alleati di centrodestra di tornare a convocare il tavolo su Roma

Biden nomina l'economista Gene Sperling per gestire il Rescue Plan. Il video

Biden nomina l'economista Gene Sperling per gestire il Rescue Plan [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ULob_yD3l7k[/embedyt] Washington, 16 mar. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha nominato Gene Sperling, un economista, l'unico, che ha già lavorato come direttore del Consiglio economico nazionale (National Economic Council) sia sotto il presidente Bill Clinton che il successore Barack Obama, per seguire la realizzazione dell'American Rescue Plan,…

Così la Cina vuole aggirare la privacy Apple

Un nuovo strumento di tracciamento sostenuto dallo stato cinese rischia di “bucare” le nuove e più stringenti regole di sicurezza degli iPhone