Per il ministro boliviano le nuove sfide internazionali hanno bisogno di alleati giusti, quelli che condividono i principi di democrazia come priorità. La nuova cooperazione strategica con Israele

Archivi

Le Svalbard sono il laboratorio artico della pressione ibrida russa. Ecco perché

Il nuovo rapporto del Centro europeo per il contrasto alle minacce ibride ricostruisce le modalità con le quali la Russia sta utilizzando l’arcipelago norvegese delle Svalbard come piattaforma avanzata per testare e perfezionare il proprio arsenale ibrido

La Cina accelera sui portadroni. Primo volo per il Jiutian

Progettato per lanciare sciami di droni e colpire a lunga distanza con missili e bombe guidate, il velivolo rappresenta il cuore della strategia cinese basata su autonomia, saturazione e produzione industriale di massa

Italia e Giappone rafforzano l’asse. L’Indo-Pacifico al centro della visione di Roma

L’Italia e il Giappone si stanno muovendo verso un allineamento di fatto della difesa. La telefonata Crosetto-Koizumi mostra quanto Roma ora veda la sicurezza europea e asiatica come un unico spazio strategico. Allo stesso tempo, l’imminente viaggio in Giappone di Meloni e la missione di Tajani in India ancorano il ritorno dell’Italia nell’Indo-Pacifico come un posizionamento geopolitico coerente

Trattati e leggi ad hoc. Bruxelles tenta il tutto per tutto sugli asset russi

Tra una settimana il Consiglio europeo decisivo per le sorti dell’Ucraina, ormai a corto di liquidi. L’ultima carta per sbloccare il maxi-prestito potrebbe essere il ricorso ai trattati, superando così i veti incrociati di Belgio e Ungheria. Una cosa è certa, il tempo stringe

Dalla Luna a Marte, il rapporto spaziale tra Italia e Usa che fa scuola. Le parole dell'amb. Peronaci

Dalle missioni lunari alle prime iniziative verso Marte, Roma e Washington condividono una visione strategica che unisce esplorazione, industria e sicurezza tecnologica. L’intervento dell’ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci, in occasione dell’Italian Space Day 2025, che ha riunito nella capitale americana esponenti di istituzioni e industrie per celebrare il passato, il presente e il futuro della cooperazione spaziale tra Italia e Stati Uniti

Così i conservatori di Ecr provano a cambiare l'Ue (con la spinta di Meloni)

A Roma le giornate di studio dei conservatori europei, tarate su temi come spazio, immigrazione, agricoltura, Ue e difesa, hanno messo a fuoco oltre a settori altamente strategici anche il ruolo dell’Italia all’interno dei cambiamenti di postura Ue su una serie di ambiti. L’impatto politico del governo Meloni è evidente, ha spiegato il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto

Trump colpisce il punto debole di Maduro: il petrolio

Con un video diffuso sui social, e le dichiarazioni dello stesso presidente americano, gli Usa hanno confermato il sequestro di una nave che trasportava petrolio di contrabbando. Altre azioni militari contro il regime venezuelano sarebbero in arrivo…

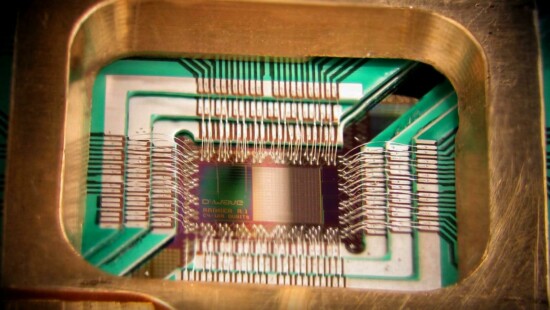

Ecco chi corre (e chi no) sulla tecnologia quantistica. Report Ecipe

Nel mondo ci sono Paesi che vantano una densità di cluster dedicati alla quantistica superiore a quella di molte altre economie. Un caso su tutti, il Regno Unito. Una nuova frontiera dell’innovazione che fa bene alla crescita

Dalla Difesa europea alla costruzione del Paese. L'attualità di De Gasperi spiegata da Mannino

A ottant’anni esatti dall’insediamento del governo guidato da Alcide De Gasperi, l’ex ministro democristiano Calogero Mannino ripercorre la visione dello statista che ricostruì l’Italia, fondando la Dc e gettando le basi per gli anni più prosperi che conobbe in nostro Paese. Solido ancoraggio alla visione europea, legami con gli Usa e difesa comune. Un monito per il presente