Oggi gli indonesiani sono chiamati al voto e dovranno scegliere tra l’Islam radicale e l’Islam moderato. Gli elettori, circa 192 milioni di cittadini, devono eleggere il presidente e il nuovo Parlamento del Paese con più musulmani al mondo. Gli ultimi sondaggi indicano in testa l’attuale presidente Joko “Jokowi” Widodo (nella foto), leader del Partito Democratico Indonesiano di Lotta, mentre il…

Archivi

Perché le elezioni europee sono a rischio fake news. Parla il Garante Ue Buttarelli

Da tempo ormai il tema delle fake news e dell'influenza dei social network sui più importanti processi della democrazia occidentale, in primo luogo elezioni e referendum, è diventato centrale nel dibattito europeo. E per contrastare questo fenomeno e proteggere il diritto alla privacy dei dati si è fatto molto in Europa negli ultimi anni. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia.…

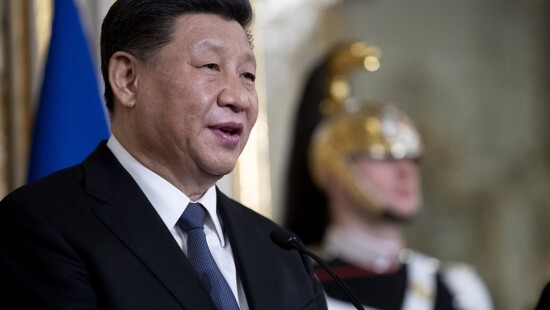

La Via della Seta? Un progetto anche militare alternativo all'Occidente. Parla Selvatici

“La Nuova via della Seta è un progetto globale inteso anche come alternativa militare all’Occidente”. Per Antonio Selvatici, saggista e docente universitario, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri, la Belt and Road Initiative alla quale l'Italia ha aderito tra timori e polemiche, nasconde diverse insidie, alcune delle quali decisamente trascurate. LA STRATEGIA CINESE “La strategia…

Gli F-35 arrivano in Medio Oriente. Ecco come gli Usa si rafforzano

Rafforzare la pressione sui talebani in Afghanistan e debellare le ultime sacche di resistenza dello Stato islamico nella regione. È per questo che l'Aeronautica degli Stati Uniti ha dispiegato, per la prima volta, gli F-35 in Medio Oriente. I velivoli dei 388esimo e 419esimo Fighter Wing dell'Usaf sono arrivati presso la base di Al Dhafra, negli Emirati Arabi. "Quando si…

Libia, Haftar in stallo e le forze di Serraj difendono il governo di accordo nazionale

L'avanzata dell'autoproclamato feldamaresciallo Khalifa Haftar su Tripoli doveva essere una passeggiata. Alcuni dei suoi uomini più fidati al fianco delle truppe dovevano portarsi dietro soldi con cui comprare le defezioni e gli appoggi di alcune milizie locali – soldi non suoi, ma secondo quanto rivelato da una fonte saudita al Wall Street Journal, forniti da Riad come semaforo verde per…

Cresce in Italia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

Per la prima volta, nel 2018, la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici ha superato le 300 mila tonnellate, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Migliora la raccolta media pro capite che si attesta a oltre 5 Kg per abitante. La Valle d’Aosta si conferma la regione più virtuosa del Paese. Al centro spicca la Toscana; al sud…

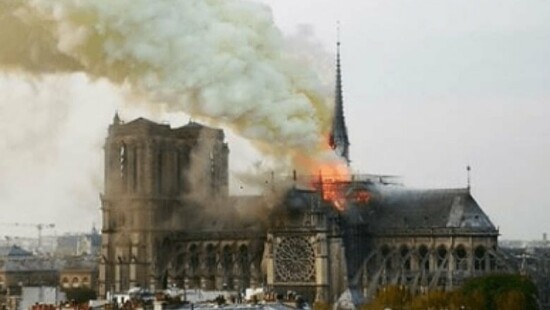

La ricostruzione di Notre Dame non segua l'esempio della Basilica di San Paolo

Dalle informazioni attuali, ancora piuttosto approssimative, risulta che l’incendio di Notre Dame sia dovuto a un incidente di cantiere. Questo ci libera dall’incubo dell’attentato ma ci indigna profondamente per l’inadeguatezza dei sistemi che avrebbero dovuto garantire la protezione da eventi che, comunque, possono sempre accadere. In questi casi la tempestività è assolutamente prioritaria: un corto circuito, l’uso disattento della fiamma…

Bankitalia promuove il Def ma vede l'aumento dell'Iva

Il governo italiano, nello specifico il ministero dell'Economia, ha un problema, anzi due. Il deficit e l'Iva, connessi tra loro. Questa mattina i rappresentanti della Banca d'Italia sono intervenuti al Senato dove sono in corso le audizioni sul Documento di economia e finanza, prima che il testo di finanzia pubblica propedeutico alla manovra d'autunno approdi nell'Aula di Palazzo Madama. Nel…

Social Business Forum X, quando tecnologia ed esperienza fanno la differenza

“È il Social Business Forum X dove la X indica da una parte la decima edizione di questo evento, che in modo pioneristico ha anticipato la riflessione sull’evoluzione delle tecnologie e sul futuro, e dall’altra l’esperienza come elemento che fa la differenza nelle relazioni. È necessario prendersi cura delle persone legate alle aziende per valorizzare il loro potenziale ed utilizzare…

Maitig apre alla proposta di Formiche.net sulla no-fly zone: discutiamone dopo il ritiro di Haftar

Il governo di accordo nazionale libico è disponibile a discutere di una “no-fly zone”, ma solo dopo il ritiro delle truppe del generale Khalifa Haftar. Il vicepresidente Ahmed Maitig ha aperto alla possibilità che l’Italia chieda alla Nato di “chiudere” il cielo libico e di proteggerlo, come ha proposto Formiche.net. E proprio rispondendo a una domanda di Formiche.net, durante l’incontro…