L’aggiornamento delle capacità terrestri dell’Esercito italiano passa per una nuova fornitura di Vbm Freccia, mentre proseguono gli studi sugli standard che costituiranno la base del nuovo veicolo corazzato di fanteria prodotto da Leonardo e Rheinmetall

Archivi

Romania e Bulgaria nell'area Schengen. A vincere è l'Ue

Con la piena adesione a Schengen i due Paesi compiono un altro passo verso la riunificazione balcanica. Cosa cambia a livello economico e come potranno compiersi altri progressi politici e diplomatici in una macro regione diventata ultrasensibile agli equilibri internazionali

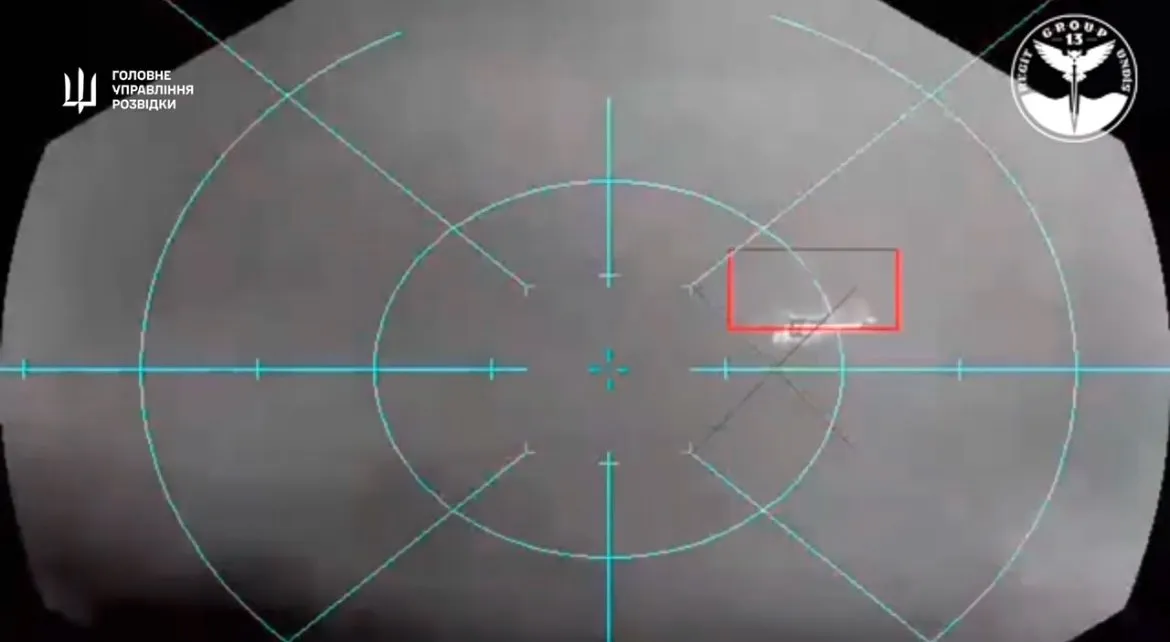

Un drone navale ucraino abbatte un elicottero russo. E fa la storia

L’abbattimento di un elicottero russo da parte di un drone marittimo ucraino rappresenta un traguardo storico per l’uso dei sistemi unmanned in guerra, aprendo nuove prospettive per la difesa aerea e la proiezione di potere nel Mar Nero

Nell’anno dell’incertezza, la speranza del cuore. L'augurio di Elvira Frojo

La speranza regina dell’anno 2025. Contrappasso della disperazione per attivare energie profonde recuperando una dimensione individuale e collettiva che si nutra di valori comuni. Un sogno collettivo per credere in un orizzonte possibile perché “la società è più della mera somma degli individui”, come ha ancora ricordato il Pontefice

Perché lo stop al gas russo dall'Ucraina non preoccupa più

Oggi, al netto della difficoltà strutturale in cui resta invischiata la Germania, il panorama europeo può definirsi sostanzialmente in equilibrio con gli obiettivi e non soggetto a salti nel buio. Con la nave Bw Singapore a Ravenna, la capacità complessiva di rigassificazione italiana a 28 miliardi di metri cubi, è uguale ai volumi importati via gasdotto dalla Russia prima dell’invasione dell’Ucraina

Quando la Pop Art apre le porte al carcere. Ciccotti recensisce "Made in Jail"

«Made in Jail» (Matteo Morittu e Gianluca Calabria, 2024) è un documentario che ci racconta come lavorare, vivere e sperare preparandosi sin dalla prigione ad una “seconda vita”. Un inno alla speranza che, nell’anno del Giubileo, piacerebbe a papa Francesco

Modello SpaceX anche per i caccia del futuro. La scelta del Pentagono

Nel 1979, un funzionario del Pentagono analizzò che il costo dei caccia statunitensi era cresciuto di dieci volte ogni vent’anni. Questa tendenza continua ancora oggi e sembra proiettata verso il futuro, mettendo a rischio la sostenibilità del potere aereo. Per affrontare la sfida il dipartimento della Difesa punta sull’intelligenza artificiale e sui droni, ma a cambiare deve essere anche la cultura del procurement, e il successo di SpaceX nel settore spaziale mostra che efficienza e performance non sono incompatibili

Mattarella e il riferimento popperiano a giovani, web e violenza

Cosa si ricava unendo alcuni dei molti temi attorno a cui si è articolato il pur breve discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. I punti sono: “Fiducia”, “speranza”, “giovani”, “violenza” e “Web”. La lettura di Cangini

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella

Le parole del Presidente della Repubblica nel tradizionale discorso di fine anno

Cyberattacchi e Sicurezza. Dagli Stati Uniti all'Italia un richiamo alla protezione digitale

Gli attacchi informatici contro il Tesoro Usa, alla pari di quelli contro Infocert, hanno colpito fornitori terzi. In un mondo sempre più interconnesso, la collaborazione internazionale è fondamentale per condividere informazioni e sviluppare strategie comuni contro le minacce cibernetiche