Con l’incarico a Roberto Fico la “fase due” di questa difficile crisi di governo prova a prendere forma, pur sempre nella precarietà generale. Lo fa consegnandoci innanzitutto una novità assoluta (almeno dal 4 marzo in poi), cioè una ritrovata centralità del Pd, grande sconfitto alle elezioni di marzo e come tale ai margini in tutte queste settimane. Due sono i…

Archivi

In Molise vince il centrodestra. Berlusconi ok, Di Maio ko

L’Ohio italiano ha decretato la vittoria del centrodestra e la sconfitta del Movimento 5 Stelle. L’esito delle urne ribalta il pronostico iniziale che voleva i grillini avanti. Come se non bastasse, l’esito elettorale ha chiaramente la firma di Berlusconi che proprio in questa piccola regione ha fatto quello che ha mancato alle politiche: campagna sul territorio. I risultati si vedono.…

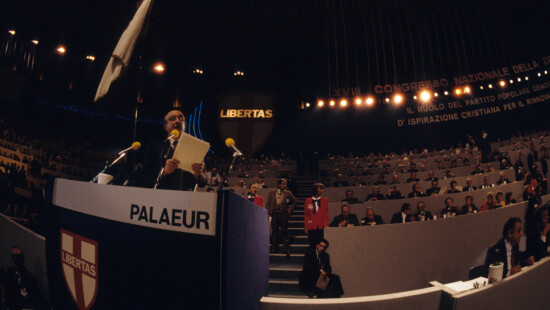

Perché l’Italia ha ancora bisogno delle idee dei cattolici in politica

Per la prima volta, dopo i fatti giudiziari del 1992/94, che costrinsero i partiti storici della cosiddetta Prima Repubblica a scomparire dalla politica attiva e operativa, si sente spesso evocare il tempo dei governi della Democrazia Cristiana e dei suoi alleati di centro, addirittura auspicandone il ritorno. Impossibile ormai, per diverse ragioni, ma tant’è. La gente più in là con…

Ecco cosa dice il lavoro "tedesco" del M5s sul contratto di governo

Europa, Europa, Europa. Il lavoro prodotto dal professor Giacinto Della Cananea e dal suo (ottimo) team sancisce un ancoraggio forte all’Unione europea e ad una visione che è tutta basata sui principi di un rapporto solido con Bruxelles e le altri capitali europee. Non solo, premessa fondamentale e chiave di volta del contratto proposto è il concetto di interesse nazionale. Ed…

Cosa c’è e cosa manca nel contratto a 5 Stelle. Parla Giampaolo Galli

Il gruppo presieduto da Giacinto della Cananea ha fatto un mezzo miracolo perché ha trasformato programmi confusi, mal scritti e velleitari in un documento che a prima vista appare non irragionevole, anche se fortemente lacunoso. Volendo concentrarsi innanzitutto sulle cose positive, si osserva che sono sparite le tre priorità della Lega, che erano state in parte condivise nel programma elettorale…

Quale strategia per il Nord Corea? Risponde Milani, Korean Institute (Usc)

In un tweet (domenica) il presidente americano Donald Trump se l'è presa con l'anchor man televisivo Chuck Todd, della NBC, perché ha ventilato l'ipotesi che gli Stati Uniti abbiano fatto concessioni troppo grosse per ottenere l'inizio dell'appeasement con la Corea del Nord: "Non abbiamo rinunciato a nulla", dice Trump, "e loro hanno accettato la denuclearizzazione [...] la chiusura dei siti e…

Chi è Ali al Amin, il giornalista candidato in Libano aggredito da Hezbollah

Il giornalista sciita Ali al Amin, figlio di una delle più importanti famiglie sciite libanesi, in vista delle imminenti elezioni politiche ha deciso di candidarsi ma non con il blocco di Hezbollah, con una lista di sciiti e cristiani dell’altro campo, “È sufficiente parlare”. Ieri però, mentre attaccava il suo primo manifesto elettorale nella cittadina del sud del Libano dove…

Incarico a Di Maio e meno professori. La versione di Claudio Petruccioli

Mentre il presidente della Camera Roberto Fico si reca al Quirinale con la consapevolezza, e il cruccio, di dover prendere in mano il timone per un secondo incarico esplorativo, il Movimento Cinque Stelle annuncia in pompa magna la pubblicazione del contratto di governo cui hanno lavorato alacremente per dieci giorni il professor Giacinto della Cananea assieme a un pool di…

Cosa c'è dietro il patto tra i governatori del nord? L'analisi di Polillo

Come interpretare il “patto tra i presidenti” appena sottoscritto? Quell’accordo siglato da Giovanni Toti, per la Liguria; Luca Zaia, per il Veneto; Attilio Fontana, per la Lombardia e Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, favorito nella corsa al governatorato di quest’ultima Regione. É solo una brillante trovata elettorale per favorire quest’ultimo o c’é qualcosa di più? L’accordo é generico.…

Gli italiani non sono filorussi ma favorevoli alla Nato. Parla Risso (Swg)

L’aggravarsi della crisi siriana, l’ennesimo episodio di uso di armi chimiche e l’attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna hanno ricordato improvvisamente agli italiani dell’importanza che riveste la politica estera e, ai politici nazionali, di quanto essa conti anche per gli equilibri interni. La guerra in Siria ha visto i cittadini e i leader politici italiani schierarsi per il non-intervento.…