Intervenendo giovedì 2 febbraio al National Prayer Breakfast, il presidente americano Donald Trump ha sostanzialmente confermato, senza riferimenti espliciti, le voci uscite mercoledì a proposito di due sue sfuriate mentre era in conversazione telefonica con i leader di Messico e Australia: due dei momenti di un'intensa giornata (mercoledì) di lavoro del presidente americano, in cui hanno trovato posto minacce militaresche all'Iran e…

Archivi

Perché all'orizzonte non ci sono buone notizie per i bond sovrani

I rendimenti sui titoli di Stato stanno aumentando in tutto il mondo. Negli Stati Uniti come in Germania, in Francia come in Italia. La bonanza finanziaria per anni garantita dalle banche centrali è finita. Con il ritorno dell'inflazione in Europa e negli Stati Uniti, dovuta in parte all'aumento dei prezzi del petrolio, ed un ritorno graduale alla crescita nelle economie…

Prove tecniche di assalto trumpiano alla Fed su Basilea e regole bancarie internazionali

Tutto come previsto: nella prima riunione dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, due giorni fa la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati allo 0,50-0,75%. Nel comunicato finale, la Fed ha detto che "le condizioni economiche evolvono in modo tale da richiedere solamente rialzi graduali dei tassi". Secondo Prattle, un servizio che utilizza i computer per eseguire la…

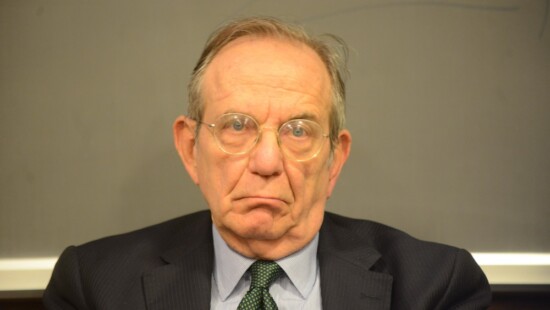

Vi spiego i perché delle tensioni fra Bruxelles e Tesoro

Alla secca richiesta di Bruxelles (fateci conoscere nel dettaglio le misure che prenderete per ridurre il deficit di 3,4 miliardi) il Tesoro risponde con una lunga missiva e ben 80 pagine di allegato. Nella lettera si elencano le buone intenzioni, dopo aver ricordato brevemente lo stato dell'economia italiana. Le riforme fatte, le drammatiche emergenze legate ai terremoti ed al gelo…

Tutte le traversie di Fillon e Le Pen nella corsa verso l’Eliseo

Lo aveva previsto il report di Martin Currie, filiale del gestore internazionali Legg Mason: le presidenziali in Francia saranno le elezioni più tese di quest’anno (qui l’articolo di Formiche.net). A tre mesi dall’appuntamento elettorale, infatti, le carte in tavola potrebbero essere sparigliate da diversi scandali. IL PENELOPEGATE Il più clamoroso è il Penelopegate, che coinvolge il candidato dei Repubblicani, François…

Vi racconto la nuova fase del terrorismo islamico targato Isis

La maxi-operazione antiterrorismo in Germania ha portato all’arresto di una ventina di terroristi in varie località Ha visto un gigantesco impiego delle forze di sicurezza: sono stati impiegati oltre 1.000 poliziotti e componenti delle forze speciali anti-terrorismo. I terroristi arrestati sono provenienti prevalentemente dalla Tunisia. Tra di essi vi è un trentasettenne, ben noto alle autorità tunisine e alla polizia…

Ecco come Unicredit rassicura il Parlamento su aumento di capitale, npl e bond statali

L'aumento di capitale che il ceo Jean Pierre Mustier sta portando avanti è tra i maggiori della storia finanziaria italiana: 13 miliardi di euro da sottoscrivere in una finestra piuttosto ristretta, dal 6 al 23 febbraio. Una maxi-operazione che apre scenari nuovi per Unicredit, il cui vertice è giunto questa mattina al quarto piano della Camera per spiegare ai deputati della…

Banche popolari, tutti i primi dati di sistema sul 2016

Oltre 90 milioni di euro erogati nel 2016 in favore delle comunità. Sono questi i primi riscontri dei dati 2016 delle Banche Popolari. I DATI Ecco i dati più rilevanti a sostegno della vicinanza delle Popolari con i territori: "Oltre 30 milioni di euro in beneficenza e sostegno agli svantaggiati, 10 milioni di euro in campo sanitario e medico-scientifico, 15…

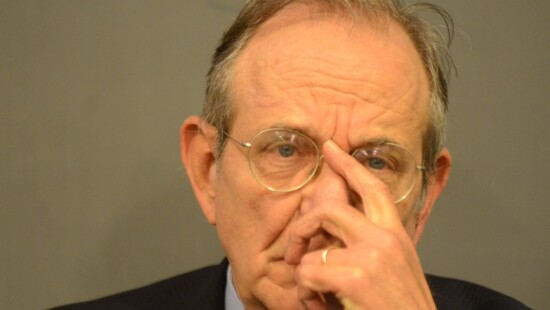

Perché la risposta di Padoan a Bruxelles rischia di essere insufficiente. Report Intesa Sanpaolo

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha risposto alla lettera del 17 gennaio scorso della Commissione europea (firmata dal vice presidente Dombrovskis e dal Commissario per gli affari economici e monetari Moscovici), che chiedeva all’Italia di ricevere entro il 1° febbraio impegni specifici (corredati di un calendario per la possibile implementazione) per una correzione fiscale pari allo…

Consiglio europeo di Malta, tutti i punti dell'agenda

Chiusura della rotta libica e una più decisa proiezione internazionale per mandare un chiaro messaggio a Trump. Sono questi i temi che il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk (nella foto) metterà al centro del tavolo che domani a Malta vedrà riunirsi i leader dei 27, per la prima volta senza la Gran Bretagna. LA LIBIA E IL CONTROLLO DELLE FRONTIERE…